平安夜及圣诞当天,预售票早早售罄。有网友反映,现场黄牛票更是从预售的20元一张卖到了100元一张,足见人气。

究竟是怎样的魅力让它在一众购物中心中脱颖而出?德国圣诞市集究竟是何来头?跟随美仔的镜头,一起亲临现场一探究竟。

*拍摄时间:2022年12月29日,周四

异域文化的新奇感

不同的饮食选择,不同的节日装饰,不同的社群对话,让这场热闹市集风靡开来。

节日特有的氛围感

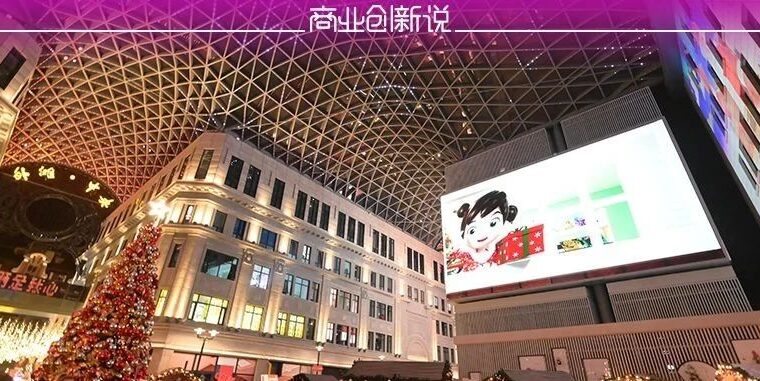

早两年,作为沪上知名的德国圣诞市集一直落地于外滩源,今年是首次进驻外滩中央广场的内庭。

外滩中央广场由中央大楼、美伦大楼、新康大楼和华侨大楼这四幢历史保护建筑构成。现在的中央大楼、美伦大楼(东部)位置曾是过去的中央商场。

这其中的玻璃穹顶尤为亮眼。12000盏炫彩LED灯珠在近4000平方米的玻璃穹顶上交相辉映,亦梦亦幻。

开放聚集的社交感

德国圣诞市集火热的原因还远不止于此。在现场的游客反映,璀璨的屋顶光芒夺目,不止好看还能遮风挡雨,规避了活动暂停的风险;德国人认为这是比较传统、正宗的德国圣诞市集,值得一逛;具有稀缺性,受到疫情影响,上海很少有如此规模的圣诞集市……

热闹的市集氛围带动了魔都难得的烟火气,让人们看到属于圣诞市集的流量密码。

值得一提的是,紧邻的南京东路步行街作为顶流步行街人气却少得可怜,部分商户甚至出现闭店的情况。

本文来自微信公众号“商业创新说”(ID:CHINA-VMD)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。