越是历经过绚丽的岁月,越需要寻找一些本色的东西。一方素纸中,一抹颜色,在这大千世界中是删繁就简,是以退为进,却偏偏最能打动灵魂。文艺是时代的先声与号角,而艺术家则是以明德引领时代风尚的主力。本期艺术现场将为大家分享由中国国家画院主办、《中国美术报》社承办的“大道不孤——天地人和·卢禹舜作品展”中的部分作品。

五色成文

“写意”一词最早出现于《战国策·赵策二》中,“忠可以写意”,是为“公开地表达心意”。中国画中所蕴藏的“五色成文”,不仅仅是视觉意义上的图形,更是构建中国传统礼制文明的手段。

中国古代社会,色彩系统是宇宙框架系统的一部分。清代孙希旦曾说,五色之用,如同五音。人内心的喜、怒、哀、乐发之于五色(音),足以感动万物,使君、臣、民、事、物在文明的教化下,各安其位。

因此,从某种意义上来说,色彩在很大程度上影响了人们的生活。人们在不同的历史洪流中造就了各异的色彩认知,并通过色彩改造社会、改造环境,以获得对现实的超越。而从另一个角度来看,或许对色彩的向往,也是这个世界赠予人们的一颗虚幻的浪漫初心。

大道不孤,天地人和。此次卢禹舜作品展旨在鼓励当代艺术家们在弘扬艺术大道的同时,亦能不断守正创新,用真正积极向上的艺术作品为当代文化艺术事业注入新的活力。

天地人和

提笔须问性情。精神特征尤为突出的中国画,不仅强调灵性,更重视真情。画家在勾、皴,擦、点、染等技法的加持下,独抒情怀,不拘格套,在“大道不孤,天下一家”的理念中,不断深挖着华夏民族对“道”的理解。

卢禹舜,毕业于哈尔滨师范大学美术系,后在央美国画系进修,现为中国国家画院院长、博士生导师,中国画学会副会长。广袤的土地森林、晶莹剔透的冰雪是出生于北国冰城的他刻在骨子里的底色。他画中仅有的白是一种秩序上的纯真,亦是一种形而上的虚无。

卢禹舜

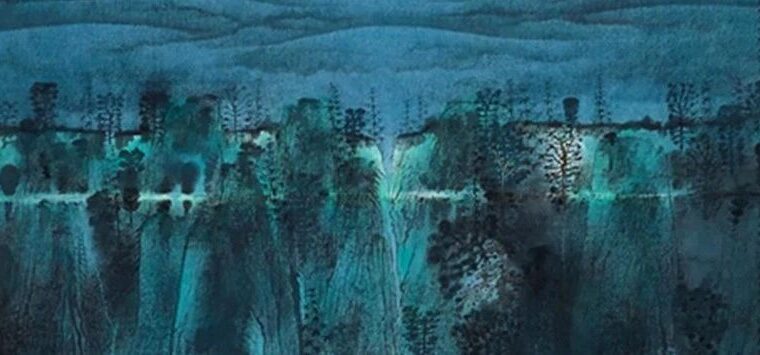

卢禹舜用东方文化的视角,以其独具韵律的笔墨语言和审美趣味,将天地风云、山川植被融为一体,构成一幅幅厚重、静穆的画面。这些画面没有具体的指向,有的只是大于直观的寓意。他可以在鲜活的现代气息与沧桑的历史感之间自由切换,那些独具特色的民情风貌、文化符号是艺术家独到的审美慧眼所在,而他笔下所渗透出的引人深思的人文情怀,一面是现代人的精神诉求,一面又呼应着古代天人合一的思想内涵。

-

(请逆时针旋转屏幕90°以获得最佳观赏角度)

意境思想

中国画的艺术形象常常是静伏且含蓄的,也常常需要融入艺术家与观者的遐想。现代中国画的意境不仅保留着传统的意境思想,其构想也在不断汇入更多的“创新”形式。意境之妙,妙在有道。“道”是中国艺术的本源,更是中国画的灵魂所在。

在创作中,卢禹舜往往不作自然景象的具体描摹,而偏于象征意义的宏观视野与具有文化意味的形式符号的表达,以形写神,以神写意,以意表形,以形写形。意境之于文化,虽然不可见、不可触,但却起到了他者无法取代的核心作用。

卢禹舜的作品大多取材于唐人诗意的山水画,并用色彩与意境营造了一个极具代入感的山水世界。作品中的时空重叠使人物与自然环境的布置更加随意且灵活,这种非同一般的逻辑表达方式更注重精神文化的传递,令观者在赏心悦目之时,也能领略到人与自然和谐为一的境界。

意境带来的对话即是文化的传递,只有意境可以穿越千年依旧拨弄人们的心弦。古人之悲喜载于文字、绘画,但将这悲喜传达给今人的却并非二者,而是蕴藏其间的意与境。

至此,“大道不孤——天地人和·卢禹舜作品展”已行至尾声。下期,我们将继续为大家带来全新的观展记录,再会。

本文来自微信公众号“眼缘艺志”作者:魨大王(ID:yanyuanyizhi)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。