学 印 琐 谈(一)

我出生在一个“旧式”的家庭,祖父和外祖父都是前清的举人。记得我刚五岁,父母就教我执笔习书,临的是颜书《多宝塔》。虽说我小时不很贪玩,但对写字并不感兴趣,所以学书虽早,却没有什么收获。我父亲会篆刻,大概正因为此给我取了这样一个名字。我小时看他刻印吹气的样子很有趣,也想试着刻,而我父亲不让,但他的那本翻得很旧的《六书通》却肯借给我翻阅。后来我上了小学,每逢学到生字,回家就搬出《六书通》来找。此书是按诗韵编排的,孩时不懂得韵,就得一页一页地找,找到了就大为高兴。因为得之不易就必须记住它所属的声部,因此也就知道了“白雪”属入声等等。待到我小学毕业,印章虽未刻成,篆字却认了不少,还居然能仄仄平平仄仄平地胡乱做起诗来,这真是一个意外的收获。

不知是父严可畏还是近庙欺神,我始终没有向父亲学过印。在念中学的时候,我在图书馆翻阅到一些名家的印谱,但大多都不喜欢,只喜齐白石一人,齐印章法跌宕,线条刚健,大有“时代气息”,较接近青年人的胃口,于是我行摸索着学习。近来偶翻旧筐看到旧作,真有不堪入目之感,然而当时似乎还很得意。

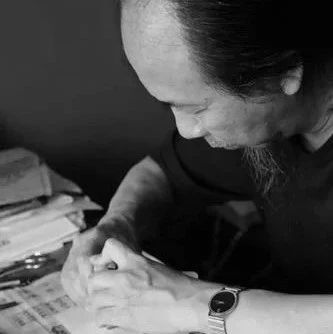

“文革”开始,学校停课,自觉无聊,躲在家里画画刻印消遣,这时我还认识了几位志同道合的朋友。有一天,我和朋友陈达一同去拜访篆刻前辈谢义耕先生,他看我的印作,只说一句话,齐白石不能学,学印要学汉印!我当时非常惊讶,然师命不可违,只好硬着头皮摹了几方汉印,先生看后说好,还以“息心静气乃得浑厚”作为赠语。那时我对汉印好在何处和怎样息心静气,却未得其解。

不久,我又拜访了另一位前辈陈子奋先生。他看了我刻的“齐印”和“汉印”后,不说一句话,却找出一本邓石如的篆书字帖和一册吴昌硕的印谱借我,说是前者每天要临习百字,后者暂且先看看。隔了一段时间后,我再去拜见陈先生,他才跟我说:齐白石的印不好,而学汉印固然没错,但青年人不易理解,因而也难得神髓,不如先从流派印章入手,吴让之、陈曼生、吴昌硕和黄牧甫都可以学,而且都要学。至于赵之谦、子奋翁不大喜欢,而邓散木则根本不在先生的眼里。

此后,为了不使两位老师介意,我既学流派印章,也摹秦汉古印,主观上为了左右逢源,而客观上涉猎多方,确不能不说是大有收益。至于老师对齐的非议,我原先总以为是文人相轻的缘故。但后来我也逐渐看到这样一个事实,齐印面目强烈,气格轩昂,当然不愧是个大家,但也许正因为面目独特,程式多于变化,学者一旦架式缠身,抑或不得其丑也,难逃其手心了,作个不大贴切的比喻,齐氏天资独厚、手眼不凡,他自可以在钢丝上漫步,而学其者都不免失去平衡从高处跌下来。

学 印 琐 谈(二)

老 鳖 睨 蛋(三)

取 法 乎 上 (四)

学印琐谈( 六 )

《且饮墨渖一升》

《看山醉倚楼》

《机会》

《每一沉思一朵花》

《华丽变身》

《寿山福海》

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵权必删。

本文来自微信公众号“当代美术”(ID:dangdaimeishu)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。