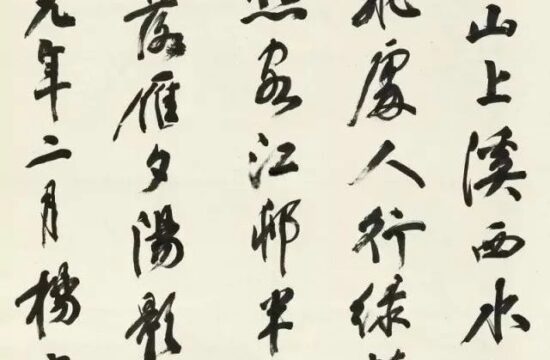

本文节选自陈巨来先生所著《安持人物琐忆》,从拜师学艺到桃李满天下,中间轶闻趣事无不涉及,读来对赵叔孺先生会有一个新的认识。

先生至闽婚后,即纳资分发在闽为同知,尝一度为某州海防同知,梁众异癸卯年中举人后,即为其文案也。时先君亦后补知州在闽,故与之当时为同寅也。入民国后,即先后回居沪上矣。先生在民初元二年间曾一度至江西任税务局长,不久又回申,寓虹口唐山路订润例卖书画篆刻为生矣。其如夫人邵籀宦亦能刻印,甚雅,惜余未曾取拓耳。初,余曾学刻于秀水陶惕若(善乾)师,惜毫无所得,在家闭门造车。在十七岁时,偶仿吴缶老所刻“癖于斯”一章仿之(仿时未知为吴也),适先生至舍拜年,余未下楼见之。先君以余所临褚河南孟法师碑字、所瞎刻几个印样示之,求为指正,内“癖于斯”在焉。

先生一见即判定云:世兄的字,太差了,这刻的印,大有道理,将来必成名家的。不料这寥寥二句话,竟似判决书,断定了余之终身。先君待其去后,即上楼对余云:赵老伯说你印很好,字不像字,并加以痛骂一番。余其时年幼无知,认为字不好,不学了,专心刻印吧,遂至当时有正书局选买印谱,不知所云,买了二册邓石如印谱,回家乱仿,内有数方,不知何人双勾摹出者,亦混同印人。余竟大仿而特仿,今日回忆,真可笑也。

是年秋,在钮姓长者宴会中余始初见先生同座,即自报姓名,求先生训教。先生即谕曰:刻印章法第一,要篆得好,刀法在其次也,汉印中有“太医丞印”一方,“太、医”两字笔画悬殊,一少一多,要排列得适当,看上去要匀称顺眼,多者不觉其多,少者不觉其少,此即所谓章法也。余闻之后,得此启发,窍门乃得进了,于是遂每星期日必诣其府中请益矣。时商务之影印《十钟山房印举正》出版,余购得后,先生命专心研摹,自有心得,比我教你,要好得多云云。自此以后,余乃得窥门径,艺日有所进矣。是时(壬戌、癸亥间)沪上豪富周湘云(甬人)最钦佩先生者,每星期日总设宴请之。先生必偕余同去赴席。有客问,此何人,辄曰:吾学生也。故余于甲子元旦(是日立春,俗名岁朝春)清晨由先君率余正式及门侍函丈也。其时余尚学其篆法刻印,先生谓余曰:你最好专学汉印,不必学我,学我即使像极了,我总压在你头上。你看,吴昌硕许多学生,无一成名能自立者,因为太像昌老也。

自后余即以专仿汉印为事。先生之能以真诚待余,纯为与先君为至好耳。其后叶露园、方介堪、陶寿伯、张鲁庵等等,拜师之后从未尝以一语训迪诸子,诸子以所作求正时,总是以好好好三字回答。其授画时,亦不过碰到几个女学生缠住求教,略为挥洒几笔,作为示范而已。平时辄一枝雪茄,端坐观书,偶有作画写字,一见有友光临,即搁笔畅谈。不知者总以谓其秘惜艺术,不肯当众写作。更有,先生刻印之时间必在凌晨六时左右,故任何学生总未尝一睹者,只余一人获见三次,乃余曾求其赐刻名章即“原名”朱文,先生篆后嘱余先去底,持去时,一时高兴,无他人在旁,即取刀当面修改;又二次,余仿刻叔“小脉望馆”白文一章,几可乱真,先生亦一时高兴,为仿叔原款,并代余作了边款;又曾喜仿钱叔盖(松)边款方式(以刀侧削而成)。只此三次耳。其执刀方式,与吴缶老所示余者,毫无二样也。在乙丑年曾命余摹汉印仿“叔孺得意”一印(即后湖帆所赏识之印),并出示其少年在闽时将所有林氏所藏印谱,凡《汉印分韵》中所未收之文字,一一摹出约有二千余字,命余将十钟山房中之文字补摹增入,又得约二千字,并令余粘成六册,仿《汉印分韵》例,以诗韵平、上、去、入排列之,名曰《古印文字韵林》云。

吴缶翁得盛名,半由艺术高超,半由王一亭(震)为日本三菱洋行总买办时,尽力向日人吹嘘,故民初日人求者纷至沓来,遂成权威。当时上虞罗振玉(叔言)最得日人信仰,罗于先生治印最心折,故亦向日本文艺界名宿尽力誉扬,故若内藤虎、长尾甲、中村不折等等名家,群以印相嘱矣。先生治印之名,遂与缶翁并驾焉。丙寅四五月间罗叔言自津来申,寓当时其堂弟罗子经爱文义路(今北京西路)诚意里六百五十七号家中(子经为当时三马路隐庐书店之主人,专以出售罗叔言、王静安国维之著作者),五月五日,先生介湖帆及余回诣罗处访谒,吴以《四欧碑》求题,润二百元,先生以所辑《古印文字韵林》六册求罗为作序,罗略一翻阅,即欣然允许,谓俟回津后,即可交卷云。

乃事隔二年,一无音讯,至己巳年由罗子经掷还,序既没有,信也不答。至二月后,隐庐竟有罗幼子福颐所辑《古玺、秦汉文字徵》八册出版了,价八元之巨。余由友人贻了一部,展视之余,后六册竟完全《古印文字韵林》之字也,前《古玺徵》二薄册乃其子添摹者。先生所辑乃以诗韵分列,罗将之改成为以《说文》部首分列之而已,事属编辑,无何版权可以交涉者。先生遂以一笑置之而已,但自此以后永不言及罗姓矣。此事被学生方介堪(岩)所知后,即自告奋勇谓先生曰:渠愿遍借古印谱,重加增摹,然后出版,用偿此憾云云。

果然,又隔四年后,介堪居然增补成二十册之多,以示先生,先生甚慰。胜利那年,三月十七日师患肺炎,不治,逝世了。次年方君自温州来沪,依靠张大千为生活,张鲁庵向之索取拟以付印出版,并告之云:先生生前遗言,嘱此书出版时,可与介堪名同列作为合辑者。乃介堪云:已遗失一册,需重补了。孰料在(一九)四八年,反动派伪全国美协出版了一厚册《美术年鉴》,内有全国美术家小传一栏,方君小传中,又将此书改了书名,谓乃其著作之一矣。嗟夫,先生一生心力,竟一厄于罗氏,再被盗于方君矣。张鲁庵为之大叹不已。

在抗战期间,余友潮州名士陈蒙安(运彰)为先外舅况先生之及门弟子,此人为当年上海十大小狂人之一。一夕,谓余曰:你的贵同门叶露园,印刻得很不差,见人总是大谈艺术,滔滔不绝,但他说到秦李斯“玉篆”时,总是读作“玉筋篆”不已。将“”作“筋”,大为见笑大方,叶是赵先生门下,吾们不便说,你应告老师加以纠正的。

余后以陈言告之先生,先生忽以至严肃态度谕余曰:巨来,如果是你读别了这字,吾早早对你指出了。露园读差这个字,吾听了很多次了。你要明白,叶来拜吾为师时,他是北京路福泰钱庄的跑街,本为一个不通的人,他是富家子弟,其父叶品林,是英国汇丰银行的总会计主任,叔父叶扶霄,又是上海四行之一大陆银行的总经理或董事长,露园本人现在已升为上海四明银行的襄理副理了,他年也四十左右了。吾也不愿再纠正,使他难堪了。他永远不会吃我们这一行书画刻印的饭了。让其读“玉筋”一世吧。你也不必向他纠正的。先生之大肚包涵,不愿多事,与吴缶老之性格,可谓异曲同工耶?抑老辈之涵养多若此耶?

然而,叶公今竟已为靠刻印之名,作了文化界艺人之一了。岂先生生前始料所及哉。在(一九)六六年前后,露园作了钱君印人的附庸,钱、叶二君合作编辑了一册《中国印源流》,将明清至近代已故印人各书小传成一巨册,内容至丰,但叶写及“玉”时,一而再、再而三仍均写“玉筋篆”不已。足证余言之非也。余在二十余岁时尝以“”字,读音为“藩”,先生训曰,这“”之“”,应读音为“盘”。余回家后即检字典阅之,发觉“”字竟有三音,“藩”、“盘”、“芬”,均为十三元之韵也。事后深感先生之诲人不倦也,视后之对叶,纯以顾及他之面子,是亦处境之不同,故一分为两耶?

先是,冯君木()丈之得意及门沙孟海(文若)二十前后,亦尝私淑先生之刻印,后改以缶老为法,未成名家矣(反右斗争前之浙江省长沙文汉,其三弟也,故孟海遂出任杭州文博副馆长矣)。昔年尝与余论印,笑曰:赵先生之印章,秀至极点,如出诸女士之手,真千古一人,韩约素(梁千秋妾)不能专美于前矣。此言诚确当也。

先生性奇懒,抗战前虽甚清贫,犹不肯挥洒,每至节日年关,始奋起书画,以付欠款。其治印亦不自珍视,且少留稿。余于癸亥年曾以一空白小册,求为留拓,十年之间,无一不精而美者,此为其全盛时期也,但不足百方,其少可知。其后凡有求之者,如周湘云、谭组安(延)、姚虞琴等所嘱,悉命余捉刀矣。后被姚老所识破,对师大肆不满。先生笑谓余曰:只因你太要好,不像吾的草率,致被识破。故余即从此不代笔了。以后诸作,仍然方君诸人所刻,故面目都非矣。先生坦然自若也。

综先生一生,治印确为其自刻者殆不过二千余方而已,然视叔已倍之矣。先生曾以自闽所作,以及后来者所存印拓,零零落落,尽以付余收集,迄丙子年为止,约共二千余纸,余分门别类,保而藏之,至(一九)四九年又求溥心先生为楷书封面,拟以粘贴成集,永作纪念。至解放后,其族侄赵鹤琴,自香港寄来所精印先生遗作一册后,又驰书来向余假先生之治印拓片,谓拟以再辑印集,以广流传云。鹤琴雄于财,故余即尽举所存寄之,并作序文一篇附去(此文余五十元润求当时诗人许效庳德高所代写者)。孰料书既不出,印亦笑纳,甚至与余从此不通只字矣。余被其所绐矣。惜哉惜哉。今唯保存心封面一纸了。闻此兄去岁曾回沪探亲,年逾八十矣。

又就回忆所及,涉及先生与湖帆当年二人共同对余关切之情感,亦应补记于此,永志不忘。在“一·二八”沪上第一次抗战前夕,余方任职于本市通志馆采访员、编辑,时为筹委会,委员之一乃善化瞿蜕园(名宣颖,字兑之,骈文大家也),渠月支厚俸五百元,而终年燕居北平,从不上班,迨吴铁城继任上海伪市长后,本定将瞿解职易人,时叶遐庵(恭绰)方任伪铁道部长,于吴氏离京前,坚持介余为瞿后任,吴允矣。

及至申后,前市长张群亦坚嘱以亲信秘书冯若飞(飞)继瞿之后,使吴大感为难,遂将筹委会改成正式市通志馆,且聘柳亚子为馆长,瞿、冯、余乃三败俱伤矣。余因功败垂成,伤感成疾,腹痛为绞,一日休克数次,诸医束手。余之姑丈徐公,夙知余以追游袁寒云久,以致目濡耳染,从少不修行检,遂向先生曰:某某此番所得病,乃荒唐结果,夹阴伤寒也,其死必矣。

先生闻之,立即光临舍下,至余床头,摈去家人,询余曰:外间都知你的病源了,为何尚讳不认承?少年偶有外遇,亦事属平常,只要认识这点,即可以伤寒治之,性命可保云云。余谓外面全属胡说,不是的。先生乃转告先君曰:某某殆因为吾是老师,其怕难为情,不肯认承,其与湖帆二人至好,物以类聚,当可无话不谈,可请湖帆询之,或可认承了。先君遂诣吴宅泣诉一切,求来舍一询究竟。湖帆笑谓先君曰:巧得很,吾姊丈之侄徐产若,近方在法国学医回申,只半个月,他是法国花柳科博士,现正在吾家中,当可命其一诊,如是伤寒,某某也赖不掉的。随即嘱徐君随先君来舍。

及徐诊毕后谓先君云,是最严重的腹膜炎也,照例须开刀,但病逾半月之久,身体吃不消了,只有一方面以鸦片止其痛,一方面以火罐拔其腹水而消炎,一方面吾以药治之,或可有救云云。当时即以余病况回告湖帆,湖帆立即送烟五钱亲来慰问。自那时起,余日以吸烟、火罐、服药,经徐君悉心诊治,至四月之久,始告平复。然而鸦片恶嗜成瘾了,且以因病上瘾,屡戒不能,直至(一九)五二年戒毒运动前一年始毅然戒绝者。湖帆直至禁毒后始戒之,事后谓余曰:某某,人云戒了烟,是一只脚跨出了棺材,吾体会是一只脚跨进了棺材也。盖其戒时,尝从床上跌至地上,咯血不止,故有此言也。

余亦二年余未稳卧全夜也,其痛惨诚非过来人不知也。今日回忆,如无党和政府之雷厉风行严施戒毒之令,则今日何能人人健康,为人民服务耶?党和政府之恩德,如余者更应永感恩德也。及余病痊愈后,诣先生府中谢其关切之恩。先生乃笑谓余曰:某某,你过去追随寒云、林屋,以及小报记者等太久,日与娼妓、女伶相狎,陈蒙安又总以“浪子”(燕青也,俟后再记之)叫你,难道你姑丈疑你不检行动,吾亦有所疑也。现在方明白,你并不这样坏,你真可以当得起“一朵白莲,出污泥而不染”也。以后,劝你早一点回家,当心剥猪猡啊。以上为先生与余融洽相处之情况,以下当述抗战后八年中最后之情况矣。

在抗战前一年,上海有一纸业巨商刘敏斋,亦甬人,其地位仅次于詹沛霖、徐大统二人耳。刘老年丧妻,拟续弦为内助,但有三条件:一、需大家闺女;二、需处女;三、需年逾四十者。先生次女时年已四十三岁,处女也,大家也,于是遂一说即成为姻缘了。

刘仅少于先生一岁也。(一九)三七年继北方之后,江、浙、皖等省相继沦陷,梁逆鸿志出任大汉奸而为南京伪行政院长了。梁逆,先生姨甥也。斯际,先生外仗梁势,内依婿力,已视书画篆刻蔑如焉,而一班附庸风雅的仕女,纷然而至,拜列门墙,执弟子之礼,可谓群英杂凑,少长都全,有银行经理、钱庄阿大、朝鲜女学生、青楼女画家、纨绔子弟、没落者、留学者,及其没后,闻共得七十二贤之多云。最巧者,余以甲子元旦晨八时拜师,而最后一人为扬州潘君诺(然)于甲申年大除夕夜八时,先生已安卧于被中,潘君竟不事通报,直闯卧室,向先生跪拜行礼,口呼老师不止。

苏、浙人家习俗相沿,最忌向已睡之人叩头,况大除夕乎,尤认为大不祥之事。所以先生如夫人吴氏,向潘大骂云:你这样冒失,明年先生如有病痛,要向你算账云云。于是潘遁而逃了,不敢再去。至次年先生逝世了。潘失踪了,后始知已遁至北平拜陈半丁为师了。在逝世之前,正月廿四日为先生七十二生日,向例,所有学生必设席公祝千秋,是年主办人章云龙(四明公所经理)竟即在该公所寄柩丙舍之隔壁房厅上大摆宴席,亦可谓奇怪之至矣。兹再回溯癸未年先生七十大庆之盛况。

在上年十二月,梁众异特招余至其沪寓,告余曰:吾少受姨夫恩惠,至今不忘,明年正月,他七十大庆了,吾想藉庆祝,稍稍报德,请你去问问诸同学,如有寿屏,吾列一名,在你之上,想总有这资格,你不会反对吧(因余曾与之冲碰,故以是言嘲余也),这寿屏所有费用,全归吾一人负担,如没有,吾可送一堂京剧,演戏为寿,望即一问,来告吾为要为要。余次日即以询诸先生最亲密之学生张君鲁庵,鲁庵云:一概都没有。余即以张君语,回复了梁氏。梁氏乃于癸未正月中旬,特以汽车接余并迎先生同诣其家中设盛宴款待之。未入席前,梁氏私谓余曰:吾拟送二千元敬祝,你看如何?余谓可以了。席后,梁氏并出示三十三页宋人墨迹求审定。余亦侍观,今只忆王安石、辛弃疾、岳珂三札矣,半山字至劣,辛亦平平,惟岳珂字特佳耳。岳珂之字,写作玎,据考据,宋时以上饬下之札,签名例减笔也,云云。

是日宾主至四时始尽欢而散也。讵至廿日晚间,张鲁庵招一群学生聚餐,席半,张氏忽取出白宣纸三幅,第一幅上写第一等学生,每份寿金一千元,第二……每份寿礼五百元,第三……每份二百元。张氏首先掷向余前,曰:先生七十生日大庆了,你看看,应写在哪一等?余展视之,第一等上,张已签了第一名,次陈子受、叶露园、叶黎青(钱庄阿大)、洪洁求(之江大学教授、法文学博士也)、裘荫千(方九霞银楼老板)等等。余当时先已征得先君同意,拟敬祝五百元为寿矣。至是,余立即向张云,第一等我没有资格,第二等中生,不做,做了末等人吧。不俟张氏发言,即签了第三幅中名字了。张乃再遍命各人签名,至徐邦达、陶寿伯时,他们二人本以余为榜样者,当时亦拟签于第三幅上,张竟指桑骂槐说道,先生对你们不差呀,哪能不在此时表表恭敬呀?不行,不行。至少五百元。二人无奈,均签了五百元。徐富家子也,虽吝尚可应付,陶为上海纱布交易所之小职员(拜师为余介者,后可记之),月薪不足四十元,刻印生涯又不佳,一时签了五百元,只能借债以付了。

故事后大诋张等不已也。至廿四日,赵府大张宴席于永安公司楼上大东酒楼,下午五时,先君率余诣大东拜寿,至时但见全楼面独为赵府一家所占有了,设席七八十桌之多,中央台上,大演京剧,四壁遍悬寿屏,撰文者为四明古文家举人张于相(原炜),书者何人已忘了。读文章内容,竟不似寿先生一人之文,而乃大颂张鲁庵如何多才多艺,如何收藏之珍贵,如何为赵门之唯一佳弟子等等。来宾大都为刘婿之友也。

及六时正梁氏来了,先向先生跪拜如仪后,即起立四周狼顾一番,即招余坐其身旁,先指寿屏询余曰:这是什么?余曰:寿屏呀。又指戏台而问曰:这又是什么?余曰:在唱戏呀。梁即狞笑而言曰:去年十二月你来说的,都没有的嘛,你大概是姓王?吾是托人托了“王伯伯”了。其时众目睽睽,相视愕然,余竟至无地可容也。到席半上大菜时,俗习,例需小辈敬酒,其子、女、婿敬后,轮到学生了。张等尚未及起立,徐邦达突然抢先向众同学曰:敬酒吾们应当请大师兄带领,请陈某某带领如何?众人均同意了,徐乃趋至余席相邀,其时余本思强压怒气,不必多事,故以轻声告徐云:吾不去的,让他们去敬吧,乃徐竟以言激余曰:你是大师兄,你不领头,哪个领头呀?至此余回顾,梁正侧目相视,遂忍无可忍,乃亢声而说道:吾是三等货色,不去不去。让第一等货去敬吧。说毕,将掌向桌重拍一下,杯筷全部飞起。时数十席客人纷纷远瞩,而梁逆竟亦为之呆视矣。那时余即拉了先君离席回家了。以后如何,余不顾也。

先生及门七十二人,余从游最久,乃亦未获全数见面,唯一事尚堪记之。在抗战前,某日余正在先生家中,忽见有松江人夫妇二人,自我介绍其夫人以贽敬百元,受业名帖一份,拜之为师,女名韩。

先生笑谓之曰:这字,应读什么音?我做了先生,竟先要请教了。她云:音“痴”也。谈一小时即去,岂知从此音讯没有了。后先生一再托松江人访问伊人消息,竟无一人知者,亦异事也。又:先生女生甚多,能书能画者为厉国香女士,通日文者为朝鲜人金明辉女士,名为能画者林今雪女士,林出身于青楼,名小林第,初嫁江子诚(即与湖帆作调解之人),江为更名林尊紫(江又字紫诚),初命拜扬州造假画名家许徵白(昭)为师,为之代笔,后偕之再拜先生为师,江与先生老友也,故不能拒之。

后与江离,在先生七十生日那晚,梁众异经先生如夫人介绍将林女与梁见面,梁老而弥淫,睹林如此姣而且美,为之眉目传情不已,是夕对余是金刚怒目,对林则菩萨低眉,片刻之间,两只面孔,见者都窃笑不已。不久,林为梁妾矣,梁为更字曰尊志矣。一日画家商笙伯(言志)笑讥先生如夫人曰:你告梁众异,他名鸿志,吾名言志,林尊志应当为吾们所共有呀。先生听了,亦无可奈何也。先生晚年,对此如夫人,竟宠任逾恒,她不论何人都不避了,独怕商笙伯面责莫怪,后见商老一来,即避至后房而去。其次,见余亦不敢肆口妄谈,余于任何女子,都无所谓的,独于尊长之夫人、妾侍,从不敢露丝毫轻佻之态,故先生如夫人亦不敢稍稍现其原形矣。先生晚年,不免为伊稍稍所带累清德也。亦可慨矣。

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵权必删。

本文来自微信公众号“当代美术”(ID:dangdaimeishu)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。