┤

⌖

├

⏎

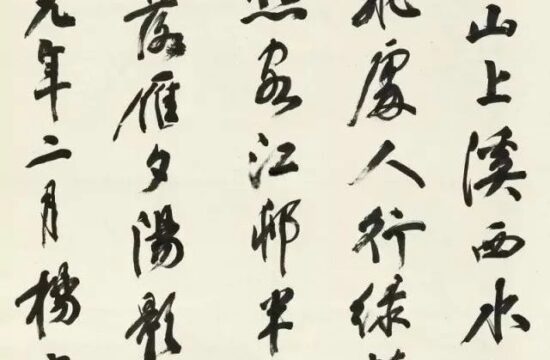

许宏翔,《湘江日记NO.6》(局部),2021

布面水性写真转印、丙烯,180 × 130 cm

对谈

杨紫 × 许宏翔

“错图”

作为许宏翔通过技术磨练习得进而得心应手的部件或元素,具象——比如人像、植物,以及他新发展出来的“众神的植物”中拓印形象——部分地解决了建设性结构的问题。另一方面,建设性结构又无法通过描摹这些形象得以完全解决,艺术家还需要展开大量调整的工作让绘画得以确立。

图片致谢艺术家以及艺·凯旋画廊

由策展人鲍栋策划的许宏翔最新个展“错图”(2022.10.8-11.20)目前正在北京798艺术区的艺·凯旋画廊展出。展览名“错图”,来源于艺术家电脑桌面上的同名文件夹,同时“错图”也是艺术家许宏翔近阶段在绘画的图像内容和媒介技法上的创作探索。许宏翔的本科与硕士均毕业于中央美术学院版画系,而他的最新系列则是与学院版画学习经验的“悖逆”,正如他说的“这个系列是错误的叠加,错误加错误加错误。”最近,我们邀请了独立策展人杨紫,围绕绘画的框架、计算,工作路径,“画图像”以及绘画中所使用的“激烈”的荧光色等问题与许宏翔进行了一次对谈。在“对谈”中杨紫保留了“剧本台词”式的口语化形态,更像是一位策展人到一位艺术家工作室的随访,还原了一幕日常的现场。

许宏翔,“错图”展览现场,艺·凯旋画廊

YZ

= 杨紫

杨紫,独立策展人,毕业于南京大学哲学系、宗教学系。

XHX

= 许宏翔

许宏翔,艺术家。1984生于湖南长沙,2007毕业于中央美院版画系获学士学位,2011毕业于中央美院版画系获硕士学位,现工作生活于北京。

YZ:

你的画有具像内容,颜色又特“表现”。

XHX:

我想逃脱客观的颜色,往往这里头会有斗争。我要画棵树,只能选择绿,或其他树的颜色。它不太能是红的。我受不了这个,想换一个角度去看它,那要改动的东西就很多了。也不是说你把树画成红的就成立。我得做更多的实验。

YZ:

形也要调,颜色也得调,还有趣味。

XHX:

都得调。

YZ:

但是在“众神的植物”这个系列里,你没法调形了。图像是通过模具印上去的,或者在模具的缝隙里用颜料喷上去的,一旦印完了、喷完了,就客观了,不能变了。

XHX:

对。但是它随机性特别强。印出来也不能确定它的效果,有的时候很含糊。丙烯干得快,我印上一个颜色不对,就重印一遍,原来印错的位置上,也留下了错位的痕迹。

YZ:

看着这些图像,感觉有重影,眼睛散光了。

XHX:

我们上大学时印版画,老师说,不能印虚,也不能印糊。对于“好”的版画来说,这个系列是错误的叠加,错误加错误加错误。但实际上它用在绘画里面,我觉得很合理。我有时候想把它连续印一溜儿,让画面呈现出虚幻的绵延感。我今年5月份开始做这个系列。那段时间刚好我给儿子买了一本书,叫《众神的植物》。那本书是香港版,讲的是致幻植物的历史、种类和产地。

《众神的植物:神圣、具疗效和致幻力量的植物》

YZ:

有些植物吃完了就飞了,成仙了。

XHX:

那本书让我脑子里弹出印刷时出现的糊掉,或者是错版的状况,就想这么来试一下。印或者喷涂,我之前也做过,但没成系列。这一批作品做了大概三个月。这个过程中,没有一个延续的、稳定的方法,方法有变化,甚至有“变故”。最开始在绷好的画布上印,画布会先接住模具的力道,底下的龙骨印儿留下来,很麻烦。于是把布取下来钉在板子上印。后来干脆直接用成品布。我想印得随机,忽略构图。进行到一半的时候,会做一个调整。印完之后,再绷到框子上,绷完再画,进行补充。

YZ:

你先给它一个框架,然后再启动“随机”?

XHX:

对,我好像始终要依托一个我也不知道是什么的东西。可能那是具像的框架。这跟我的教育背景有关系。最早我洗掉打印出来的图像,也是想依托一个具体的图像。后来在我绘画的时候,我会先做稿子,做完稿子,可能有的时候用投影仪把那个“形”勾上去,在画上也会出现比较具体的形象。前两天看一篇讲塞西莉·布朗 (Cecily Brown) 的文章,说她的笔触诞生于不经理性推敲的画法,因为她的主题都有很多了,她的画面可能是长出来的。我觉得我可能不是这种。我的画不是那种完全不需要一个东西“托”着长出来的。

YZ:

没有东西托着的话,指的是画面完全脱离对自然物质界的指涉了?

XHX:

就是没有底气了吧,我现在这个阶段是这样。

YZ:

为啥没有底气?

XHX:

如果我处理一个小画,比如像这种。有的时候在画大画的时有很多颜色滴落下来,我会拿一个小框子去接住,或者干脆往地上一扣,结果有可能出现一张脸,或是风景什么的,很随机。这种属于完全没有依托的形象。但是它无法成为我主要的工作路径。

许宏翔口中所说的完全没有依托的形象

这张“小胖子”的脸长得挺贱的吧?像个肉面具。这些都是我无意识下的产物,这些小画,不完整,但也是对我的一个提醒

YZ:

特自我表现。有点抽象表现主义。

XHX:

但是在大幅的画面面前,我得有个具象的框架,甚至于主题,画的是人啊,风景啊,动物啊。

我看画,以前看得很多,这两年比较少了。因为觉得老是被影响,那种影响是你不知道被影响了。你觉得好了,肯定会往那方面去。图像是一直以来在我的脉络里面挺重要的一块。但是呢,一阵一阵的,有的时候又想逃脱,有的时候比较依赖,说不太清楚。

YZ:

我上次来你这里,看你这批画的时候,没有这么强的“图像”的感觉。但是这次感觉你非得用这么一个图像往上转印的时候,就感觉图像对你特别重要了。

XHX:

是。

YZ:

刚才说“抽表”(抽象表现主义),有种说法,是说西方现代主义是跟意识形态宣传有关系。跟迪士尼美国大片一样,美国政府花很多精力宣传它,说它是代表自由精神,跟社会主义现实主义的写实绘画是不一样的。比如说里希特1960年代到了西德之后,跟西格玛·波尔克、康拉德·费舍尔这些人就开始做“资本主义现实主义” (Capitalist Realism) ,弄了一段之后觉得这个名字不行,就说明绘画这个东西不能按意识形态的角度来说。

XHX:

对。

YZ:

然后他就是一边画着特别“抽象”的东西,一边画着特别不“抽象”的东西。

XHX:

对,他好像是完全同时的,我以前以为他是后来不想画了,开始在照片上面刮点颜色。后来发现不是,他很早就那么做了。

YZ:

我觉得他这个点,跟意识形态这些东西没关系,倒跟写实不写实有关系。他的点有点像是回应照片这个新媒介——摄影都能照这么真了,我还画不画,怎么画,这样的问题。

XHX:

也就是说他其实在画图像,包括像图伊曼斯 (Luc Tuymans) 也是了。

YZ:

他们都在画图像。他们从来没有离开过图像。

XHX:

他们在画图像。

YZ:

里希特画的最“抽象”的东西,也是跟图像有关的。

XHX:

我的理解是什么呢?我上研究生的时候,买了图伊曼斯的画册,我没有看文章,也看不懂。有一次我看里面有一组图。先是一个特别小的照片,后面有一张画,画的那张照片。我就意识到一个问题:他在读图,他在画图,他看到什么就画什么。

许宏翔提到的艺术家吕克·图伊曼斯的画册

YZ:

对。

XHX:

他看到这个颜色,就画这个颜色;那颜色乌突突的,那他就画得乌突突的;眼睛很模糊,就画得很模糊。最后他变成一个肉眼的图像翻译器,有很多作品是这样产生的。实际上他在画一个图片,你不能完全说他在画图像的题材,画一个人,一个动物,还是风景,确切地说,他在画一个图片,他在画图的表面。

YZ:

你的画也是这样。

XHX:

我这个也是,画图的表面。

YZ:

我看到了平面的表面。

XHX:

你看这张《玩偶》(2022)。我是抄图,但也不是完全抄,在画的过程中,对于那些素材还是有很大的改动。比如说蓝色的球形,本来想放到左下角,后来我把它移到右下角去了,右边肉色的竖条,本来是规矩的矩形,边切得齐,后来我觉得也不太好,就把它画成了几个笔触的渐变。但是大概呢,这个绿色的背景部分,是一个风景的图像横过来了,我把它调成绿色,虚虚乎乎的。人物和背景没有任何天然的关系,是我觉得一个地方需要出现一瞥颜色,一个物件和一个形态,让所有的颜色跟画面节奏关系能匹配。

许宏翔,《玩偶》,2022

布面丙烯、油彩,200 × 150 cm

现在我的工作挺纠结的,有的时候画的太完整。以前,画着画着,就画成了一个特别完整的图画,没有什么意外。我对那个阶段不是很满意。现在大概都会有一个草图,然后在画的过程中,会改变很多处理的方法。尤其是大的画面,会有很多的偶然性,不可能照着那个图一模一样,把它每一个地方都平涂出来或者描绘出来,那也不对。有的时候需要比如说刮擦或者是平躺着要这样的一个颜色,薄薄的,有的时候又需要刮一下。手法需要很多。而且是不可预计的手法。

YZ:

计算的地方越来越多。

XHX:

“计算”这个词挺有意思。就有很多无限的可能。所以我就经常失败嘛,可能重画,可能大改。

说我纠结没问题。但有人说我不克制。我觉得我挺克制的。

YZ:

是不是说你用了亮粉色、荧光色,就不克制了?还是说形式不克制?还是表达的情绪不克制?

XHX:

可能是有一些错误堆积,让人觉得有一种不克制在里头。

YZ:

错误也是一种表现。表现的内容是情感吗?

XHX:

现在的表现是我想尽所能把一个东西说好,说具体。画面这块一定是薄的,那块一定是厚的,这块一定是叠加那块的,这边一定是松散的,那边一定是紧致的——脑子里面一定要有清楚的想法。如果没有,就进行不下去。

我没有太多的感情要表达。真的。

我有很充沛的感情,除非让我回到一个主题创作里面去。刚刚你来之前,我在看之前的笔记,看我2020年写的一篇小短文,几百字。当时在老家憋着,很失落,每天去公园,公园空荡荡,就我跟我一个朋友在那溜达。后来就写了个小短文,叫《失败者的乐园》。那里头感情是充沛的。我想过拿这个由头做个项目,想过要怎么来做。但针对于一个画面,我不需要投入一个所谓的感情进去。

YZ:

好的艺术家有感情,可能是比较接近于虔诚或者破坏——大概还是都关于创作这件事,我该怎么弄。比较接近于处理工作的态度。

XHX:

反而我现在看绘画,有一些绘画是我觉得感情太多了,就是那种塑料感情,好没有意思。

YZ:

我觉得如果要是一边表达感情,一边清楚自觉到自己感情特塑料,那个也挺好。

XHX:

关键塑料有的是不自知。不需要太准确,然后处理手法很平均,每个地方可以处理得都差不多,颜色稍微漂亮一点。他画出来图像,是为了为它赋予一个意思,或者一种寓意。

许宏翔,《河流》,2022

布面丙烯、油彩,250 × 180 cm

YZ:

你画的人很好。你画里的这些人也像风景。如果风景也像风景,就不如人像风景。

XHX:

人像风景,因为没有把他当人画,不想把他当人画。我五年前的人还是人,也有那些属于人的关节和过渡。现在不是了。我想要跟以前不一样。很早以前建立起来的绘画习惯、视觉习惯会导致有问题。鲍栋说我画的人是劳动人民。因为手都很大,很粗糙。后来我想起来了,这是绘画经验造成的习惯。我们上学时,我们考美院四小时素描,画男青年写生,模特的手都是放在身体前面摆着的,手自然显大。我现在造型的时候,就不自主把手塑造大了。

许宏翔,《众神的植物NO.2》,2022

布面丙烯、油彩,180 × 250 cm

YZ:

你想跟之前的视觉经验做一个了断。

XHX:

想了断,有的时候了断不了。

这两年,做新系列,刚开始做的头一两张有一点效果了,就很兴奋。但是之后会经过一个过程,特别焦虑。很少画一张画超过十天。总是得搁段时间,再捡起来画。

许宏翔,《众神的植物NO.4》,2022

布面丙烯、油彩,200 × 264 cm

YZ:

这张画有点过分好看了吧?

XHX:

本来更好看的,被我压掉了,后面那些背景,最后都压掉了。

YZ:

开头我们聊,你画里的颜色在现实中很少见,挺主观的。这些颜色从哪来的?

XHX:

颜色是感觉吧。

YZ:

特别激烈。

XHX:

肯定会被社会上流行的颜色状态影响。我现在能接受了。我现在也能接受一个花衣服穿在我的身上。以前是完全接受不了的。

YZ:

这几年我就喜欢打眼的衣服,五颜六色的。

XHX:

还有一个问题,就是我从去年开始突然用丙烯,这是很大的改变。我发现现在丙烯颜料的纯度,很高了。

YZ:

现在机器做出来丙烯颜色纯度很高。

XHX:

我太喜欢了。是去年用差不多一年的时间画一组特别长的组画开始的。从那组画的第一张开始,有点荧光色了。然后发现这种材料真是好。我画的身体是橘红色的,绿也特别绿。

YZ:

激烈。

XHX:

实际上是各种丙烯颜色把我画里的色域和色度拉得更开了。你想想荧光橙的颜色。还有什么比荧光橙更“橙”?好像没有了。你看《大太阳》,一个荧光橙配一个完全对比色的紫灰。这就出现比荧光橙更“橙”的橙色了。

许宏翔,《大太阳》,2022

布面丙烯、油彩,200 × 150 cm

YZ:

太阳那个颜色太亮了。

XHX:

作死得亮。是用荧光橙色红加荧光桃红调出来的。

YZ:

我手机拍不出来这个颜色。

XHX:

你是什么相机?

YZ:

华为。

XHX:

什么相机都拍不出来。你看紫灰色的调子,如果上面是一块红,一块橘红,或者一块梅红,浅粉红,都没有那个红亮,那么直接。它就是特亮的一坨丙烯。很纯。

后记:

“计算”一词让人想起来缺乏反馈机制的早期控制论——划定出一个系统的机制,将系统内的部件和元素通约为可计算的单位,这样一来,部件或元素就可以彼此通信,彼此协作,便是稳定且可操控的。所以,当我提出“计算”一词时,有试探许宏翔的意味。他的绘画创作是否具有明确的系统性?如果他回答“是”,那么,他的表述会落入一种危险,即绘画的整体性目标会过分明确,落入索然无味的套路中。如果他回答“不是”,那么,他的绘画可能会变成“小胖子”那张小尺幅绘画的样貌,即借助偶然的幸运,凑巧地让简单、少量部件或元素之间的组合关系成立;却会像他说的那样,无法在部件或元素繁多的情况下,复杂地呈现出建设性的结构。作为许宏翔通过技术磨练习得进而得心应手的部件或元素,具象——比如人像、植物,以及他新发展出来的“众神的植物”中拓印形象——部分地解决了建设性结构的问题。另一方面,建设性结构又无法通过描摹这些形象得以完全解决,艺术家还需要展开大量调整的工作让绘画得以确立。许宏翔的回答,既承认了“计算”的有效,又阐明了自己的工作正持续向未知的领域敞开,需要隐蔽而胶着的“纠结”,他才能将系统的边界打造得更有机、更松弛有度。

——杨紫

本文来自微信公众号“Art Ba Ba”(ID:Art-Ba-Ba)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。