学人对话 / 美术遗产

王逊与中国美术史学科:关于王逊著作的搜集整理(下)

受访:王涵

采访:段牛斗

时间:2022年8月19日(星期五)

地点:北京丰台 王涵寓所

段:从2006年《王逊学术文集》到2017年《王逊文集》,中间是有一个很大的跨越。《王逊文集》其中有两卷内容非常特殊,一个是“中国美术史”(第一卷:中国美术史),一个是陈少丰整理的“中国古代书画理论”(属第二卷:中国古代书画理论、美学及艺术理论)——不同版本产生了很大的影响,那么这两部书产生的具体背景是什么?比如说王逊当时有没有想过也把“中国古代书画理论”做成像“中国美术史”这样的成果,因为他之前没有“中国美术史”,只有“画学”,还不是一回事——画学不关注那些老百姓的东西,因为他做中国美术史,是有强烈的一个自觉意识的,但是做中国古代书画理论,我觉得跟美术史不太一样。您能不能就,第一,两者之间有什么异同?再一个就是当时的社会功能?包括您说徐悲鸿请王逊来美院,希望他做一个这样的架构,是跟这个有多少关系,有直接关系还是间接关系?因为《王逊文集》的单篇文章是很多的,刚才你也选择那些文章当中的三、四篇,提到了他写作的语境,那么除了单篇文章以外,这两个是“专著”语境,肯定比单篇文章分量更高一些。而且,他研究的时候已经到美院了,跟他解放以前在云南、北京做的那些工作,身份已经不一样了。您能不能就这两本书分开谈?

王:得分开谈。咱们先说《中国书画理论》。王逊是搞理论出身,我所了解的,至迟在1940年代,在昆明时期,他就开始做古代画论的系统整理,还有大量的资料卡片,这部分工作在昆明的两次轰炸中基本上没了,日军飞机丢下的炸弹有两次正好掉到他宿舍——据我所知,他前后做过两次成规模的搜集和整理,都没了。但是,这项工作留下了一些成果,1940年代有一些关于画论的文章,像《六朝画论与人物鉴识之关系》《几个古代的美感观念》 26 等,都是在做这个工作。这是一条线索。

我个人觉得,他当时研究古代画论的一些方法,到现在也还是没有人系统地做下去。他的特点是从概念的语义分析入手,比如“气韵”“神”,大家都在说“气韵生动”“形神兼备”,但是千百年来,没人说的清楚“气韵”“神”到底是怎么回事。

段:没有能追溯其来源。

王:对,他做了一个很重要的工作,就是把这些古代画论的基本概念,用现代学科方法重新定义。

段:一个是知识考古,一个是当代表达。

王:第二条线索跟成立“民族美术研究所”有关,1953年这个机构成立,黄宾虹任所长,王朝闻是副所长,让王逊做研究室主任。

段:就是中国艺术研究院美术研究所的前身吧?

王:对。名称变了好几次,现在都不怎么提了,因为时间都比较短。文化部批下来时叫“中国绘画研究所”,也有叫“国画研究所”的,1954年改称“民族美术研究所”,这个时期一直不是美协的,是中央美院附设机构。第三个时期是“反右”后,又变成“中国美术研究所”,归到美协,和美院分离,后来才是中国艺术研究院美术研究所。

这个研究所的任务是什么呢?最近我看王朝闻的一个访谈,他提到当时安排王逊做什么呢?主要任务是三块:第一块就是美术史和绘画理论;第二是技法研究,美研所当时聘了不少专职或兼职的老画家,让他们总结技法;第三是组织创作活动。功能主要是这些。王逊主要负责第一块,美术史和绘画理论,所以美研所搜集了大量资料,主要是历代画论,这批资料后来整理过一个目录 27 ,现在应该还在中国艺术研究院。在这基础上,王逊还是在做这方面研究,所以他两条线是并进的,一方面是美术史,一方面是古代书画理论。

在成立美术史系的时候,和民族美术研究所也有一个承袭关系。现在可能有些人还知道,美术史系不是只叫“美术史系”,成立初期它的全称是“美术史与美术理论系”。在这个背景下,到1960年开这个课,王逊主要精力是在美院教中国美术史,包括教材编写,他再腾出手带学生,比如李松教商周美术、金维诺教隋唐美术、薄松年教宋元美术,把这些人带起来后,到1962年左右,他就开始给美术史系三年级的学生讲“中国古代书论画论”课,这就是咱们说的陈少丰根据听课笔记整理的《中国书画理论》。

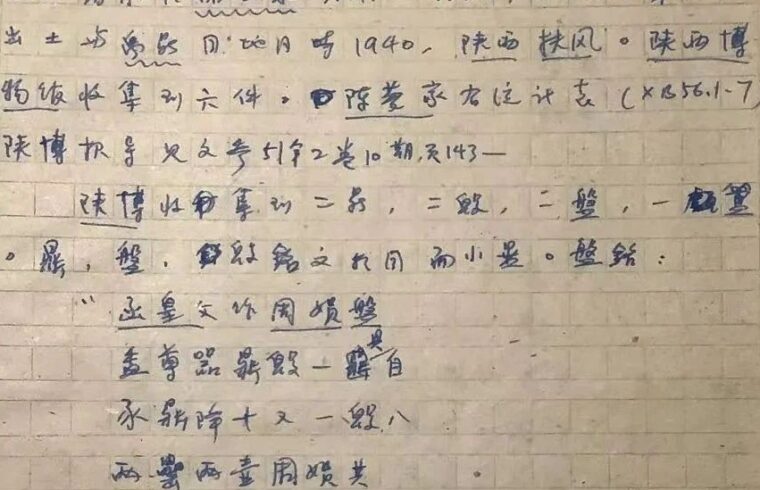

陈少丰是广州美院来中央美院进修的教师。1950年代初,文化部从各地艺术院校抽调师资,到北京随王逊进修美术史,这些人后来都成为各地美术史论专业的创始人,广州美院(当时还在武汉,称“中南艺专”)来的是迟轲和陈少丰。1962年,陈少丰再次到中央美院随班听课进修,当时被学生戏称为“苦行僧”,就是说他特别用功刻苦。他记的听课笔记非常认真,我整理时也有体会。笔记基本是原汁原味的,甚至连语气都记了下来,所以他整理的这份笔记应该是最齐全的。

笔记当时好多人都有。像李松,他那时还担任这门课的辅导。张蔷当时是学生,他们后来也整理出一些,“文革”后以单篇形式发表在刊物上。

陈少丰经历“文革”劫难后,发现这些笔记还都在,没被毁掉,他就把这包东西寄给了跟他学习美术的一个年轻人,这人叫梁江,后来做过中国美术馆副馆长。梁江就用工楷认真地整理刻印出来了,这个油印本封面题为“书画理论”。陈少丰非常严谨,他觉得这样做不太妥,一个是可能有一些错误,另外也可能还不全。他很慎重,就给薄松年、薛永年、李松等人写信。信中说,见过他们都记有详细笔记,希望帮助校订并提出意见,最终整理出一个比较完善的本子。

另外,根据大家回忆,王逊讲课的时候是有讲义的,有自己写的稿本,后来也没了。这门课的意义呢,用王逊的原话说,“这门课程最高的理想是中国美学思想史” 28 。

他的设想,画论课只是第一步,将来条件成熟,打算在美术史系开“中国美学思想史”课。我想,天若假以年的话,最后应该是有一本《中国美学思想史》。

段:除了中国美学思想史,还有其他的想法么?建立庞大的知识体系,我觉得这些肯定还不太够。

王:这我不太清楚。王逊讲画论,不是简单地从文字上给解读一下,他不是,他是教给学生研究画论的一些方法,包括我刚才说的梳理基本概念,以及与当时绘画技法、社会文化思潮进行比较分析。他后来在和别人谈话的时候,常提到有些年轻老师、学生把基本概念当作形容词,应把这些概念一正一反地讲清楚。另外他还提到要注意区分艺术史上不同性质的几类问题,哪些是根本性的问题,哪些是一般性问题。

段:所以王逊是发掘了这些东西作为“原概念”的价值?

王:也包括概念在不同时期的不同含义,通过辨析来研究中国美学思想的发展变化。

段:原来《中国书画理论》的语境是这样的,那这个书后来梁江印出来之后,陈少丰又请薛永年、薄松年等修订,最后是什么时候定的稿?

王:这个工作没有完成。当时上、下两册只印了100套油印本,陈少丰先生又分寄给一些艺术院校。其中阜阳师范学院艺术系在此基础上又出了一个打印本,大概印了1000册。这个本子当时流传很广,很多人见过,包括范迪安院长,那时是学生,他说他也看过。

段:阜阳师范学院是哪一年印的?

王:1985年。这个印本加上我刚才说的李松、张蔷整理的那些文章——大概有五、六篇发表在《美术》《美术研究》等刊物上,如《苏轼和宋代文人画》《石涛的〈画语录〉及其绘画理论》《郭熙的<林泉高致>》 29 等,那时美术界还很少有人做这方面研究,出来后影响很大,有的还引起了一些讨论。

再后来就是到我这儿了。2015年纪念王逊诞辰100周年座谈会召开时,就听说王逊还有一个《吴门四家》的手稿在陈少丰那儿,是广州美院的李清泉告诉李军老师,然后李军老师找到我,说有一个重大发现。我在《吴门四家》 30 “整理后记”中把这个过程都说了。后来我就赶到广州,见到这个东西,保存得非常好,拿一个蓝布包裹着,因为南方天气比较潮湿,怕给弄坏了。书稿是在陈少丰去世前托付给李清泉教授的,李清泉是他晚年弟子,前面说到的参加整理《中国书画理论》的还有李公明教授,是他比较早的研究生。后来我就把手稿交给中国青年出版社影印出版。在这个过程中,我跟李清泉教授又探讨了一下,觉得《中国书画理论》也应该整理,这样又重新校订了一次,交给上海书画出版社出版了。这次整理还是做了比较大的改进:当时笔记中的错漏还是有一些,特别是人名,还有一些讲述的画论原文,我也补齐了。

段:那《王逊文集》中的“中国古代书画理论”和上海书画出版社2018年出版的《中国书画理论》有什么区别?

王:这是一个本子,就是我做的整理本。

段:听王老师刚才的介绍,从1991年撰写本科毕业论文,到《王逊学术文集》《王逊文集》,因为《王逊学术文集》没有《王逊文集》那么丰富,在这个过程当中,您是不是还在继续做王逊遗著的搜集整理的工作?

王:实际上,我这三十多年直到现在,辑佚的工作一直在做,已经成为一种习惯了。比如过一段时间,各个图书馆我都要检索一遍,一般每周一次、或平时有空就做。现在当然已经很方便了,比过去简单多了。不过也有好多是发现不了的,一直到现在,我知道文章但没找到原文的,也有不少。像冯至在《给一个青年诗人的十封信》 31 序中提到的,王逊在昆明写过一篇里尔克(Rainer Maria Rilke,1875-1926)评论,发表在《云南日报》上。这篇评论可能是中国学术界第一篇研究里尔克的文章,有一位做“里尔克与中国”研究的新加坡学者也一直在找这篇文章,但我们都没找到。还有前几年北大王永兴教授去世,他的夫人李锦绣女士也给我发过邮件,说想整理王永兴文集,知道王永兴、王逊几个人在昆明报刊上发表过一些文章,问我是否见到过,我说我也一直没找到。

段:这就比较遗憾了。

王:再有一个契机是在2015年,你们梳理美院历史,搞了一个“致敬百年校庆名家大师”的活动,正好是王逊诞辰100周年,后来商量搞了“纪念王逊先生诞辰100周年座谈会”,很多美术界的专家学者参加座谈会时都很激动,有人甚至说这是给王逊先生“第二次平反”——也就是说,在美术界主流话语圈里重新对王逊的历史业绩进行了定位——叫作“奠基”。这个活动之后,王浩、尹吉男两位先生帮我联系上海书画出版社,准备出王逊的文集。当时问我搜集了多少。那时已经有100多万字——150、160万字。之后我又用了一年多时间,把王逊著作重新整理校订,交给上海书画出版社,出了五卷本《王逊文集》。

《王逊文集》出版时,正好赶上“美术史在中国:中央美术学院美术史学科创立60周年国际学术研讨会暨第11届中国高等院校美术史学年会”,李军老师在开幕式上的讲话,称这项工作是“美术史的考古学”,一点点拼合出学科历史。我觉得是对我的工作全面、准确的概括,从王逊身后片纸无存,到现在整理出来的这样,使学术界对他有了重新的认识。

段:其实我们已经过渡到第四个问题:关于《王逊文集》和《王逊年谱》的整理、研究,年谱是一个水到渠成、自然而然的事儿吗?还是说您专门为此也像《王逊文集》、《中国书画理论》一样付出这么多工作?

王:做年谱其实更困难。按照梁启超的说法,年谱是个人的专史,也是研究历史的基础。相对文集,编写年谱更是一项浩繁的工程,不仅要搜集、研究谱主著作,还要参考各种相关史料和回忆、研究文章。我在搜集王逊著作的同时,还长期搜集与他相关的史料和研究文章,一一比对参证,《王逊年谱》附录了我搜集的600多种研究资料,这些都是年谱编写的基础。但其实,我的目的并不是做年谱,是一直想给王逊写一本传记。

段:等于《王逊学术文集》是本科论文的副产品,《王逊年谱》也是未来一个阶段要出的传记的副产品,可以这么认为吧?

王:对。年谱呢,本来我是没准备出版的。2015年百年诞辰纪念活动筹备时,很多人都说,王逊先生的生平应该在会上呈现出来。当时尹吉男老师说,王逊先生对我们来说是一个传说——只知道这个名字,不知道这个人的生平事迹。我就说我有个年谱,可以赶在会前印出来。我就找到中国青年出版社,用最快的时间,大概不到半年的时间就赶出来了。活动当天是两本书首发,一个是薄松年先生整理的王逊《中国美术史》“导读校注本”,由人民美术出版社出版——这书后来拖了几年,实际是2018年出版的;再一本就是我的《王逊年谱》。

段:原来《王逊年谱》的背景是这样的,还有两个小问题,对于即将出版的《中国美术史稿》,您有没有什么想介绍的?

王:王逊编撰《中国美术史》实际有个过程,我大体概括为1950年代、1960年代两个版本系统,每个版本系统都不是一本书。薄松年、陈少丰他们整理的是1950年代版,我整理的是1960年代版,就是即将由上海书画出版社出版的《中国美术史稿》。这方面具体的介绍可以放到后面美术史教材部分再谈。

段:我觉得今天下午的访谈已经成功了,之前的那些问题,我是想让您说得越详细越好,比如您参加王逊追悼会、家庭背景这些。但是,最后一个问题,我希望王老师必须总结成三点:王逊对于中国美术史学科的贡献及其历史意义?答案肯定很多,我们自己也能总结,但是我还是想听您自己怎么说,可以不用特别书面化。

王:这我得稍微想想,因为概括最难。这样吧,我一边说,咱们一边总结:

第一,我觉得王逊是真正把美术史学科化的一位学者。在他之前,大家都知道唐代张彦远的《历代名画记》,有人说它是中国第一部美术史著作,但那还不是一个学科的概念。搞美术的人可能有时不太重视学科化的问题,像我刚才谈到的基本概念、范畴,就是从经验到知识,也就是柏拉图说的“第二次航行” 32 ,这属于学科化。

段:以前还是从画画的角度来说。

王:美术史不仅是总结技法、罗列美术现象,或发表个人艺术见解,它需要构建现代学科体系和方法。

第二,我觉得最重要的是自主研究,或者也可以称作原创研究。他很少直接把别人的研究成果直接拿来编写,包括断代、鉴定这些问题,他基本上是自主研究,当然会有借鉴,但不会照抄照搬、简单拼凑。这也是他的美术史至今仍有研究价值的原因。

第三,是方法论。我后来也看了一些其它本子,相比较来说,我觉得他在研究方法上是比较突出的,他会提出一些方法,会用这些方法做示范。

段:有哪些方法?

王:这个需要总结,就比较多了。像前面咱们谈到的概念分析,还有个案研究、逻辑实证等,后面也会陆续说到。另外,他对“科学研究”的解释与一般所说的也不同,他强调“大胆地提出假说”,然后自由竞争、精密论证,以求得科学真相。

段:王逊“提出假说,然后验证”的模式更像自然科学。

王:我最近看到卡尔·波普尔(Karl Popper,1902-1994)的一段话,很接近王逊的看法:“科学,尤其是科学的进步,不是孤立的努力的结果,而是思想的自由竞争的结果。因为科学始终需要各个假说之间的竞争和严格的检验。各个相互竞争的假说又需要由人来代表……依赖于保障思想自由的政治建构,即有赖于民主。” 33 王逊也多次表示过类似的意见。

段:这一系列访谈的文字整理稿件是要加注的。

王:现在大家都比较关注方法论,我讲这个其实也是方法论的问题。你写书,咱们现在说“顶层设计”,你要呈现什么?王逊的教材——也有人说是论著,是在给人讲方法,然后举例子,示范怎样开展研究。假说嘛,并不是说我探索到了什么,而是告诉你我是怎么探索的,你读了可以举一反三,学习运用这些方法。

段:可以复制、验证别人,我这样也能得出这个结果。

王:还有像刚才说的这些,因为是在学科化演进的过程中,王逊很注意建立基本的东西,就是研究基点。

段:知识的谱系,方法的范式。

王:你概括的更准确。还有,我觉得他最难,也是最见功力的,是对艺术家和艺术作品的历史定位。因为这个东西刚出土、刚被发现,还没有人给它历史定位。他给出的历史定位要有史识、史家的眼光。

现在经过了几十年的验证,应该说他给出的定位是比较准确的。比如对敦煌艺术的评价、对《清明上河图》的定位等等。《清明上河图》当时刚找出来,很多人对这个东西不认可,不是像现在这样大家都认可,有人说那是画匠的画,没水平。他称《清明上河图》为“中国绘画史上最伟大的作品之一”,这些不是现在大家公认了,他再去总结一下。史家首先要有史识,能够一眼看出在数千年当中,也包括在国际上的历史地位。比如考证永乐宫壁画,他不仅指出《朝元图》与唐宋绘画间的承继关系,称它是“唐宋元明数百年间绘画艺术中有重要地位的宗教绘画的一个极堪重视的环节”,又指出其制作年代,相当于西方文艺复兴的乔托年代,比米开朗基罗的创作活跃期早200年。这就让你一下就知道了永乐宫在世界艺术史上的地位。

段:关于王逊的研究聊到这儿,我们进入尾声,我感觉他是这样:他的时代,因为一开始并不是在美术或美术学院的框架之下,而且是旧时代过来的学者,经历了不同的时代、不同的单位和不同的学科。但是,王逊的研究是有主线的,《红楼梦》所谓“草蛇灰线,伏延千里”,这几条线一直是交替进行的,一定是这样的。这个过程当中,比如您提到他在重庆时期写的那些就是其中的一些代表,还有比如《中国美术史》,不管是1950还是1960年代版本,也是其中的一些,还有一些不是通史研究,像永乐宫——出现的阶段、前进的频度都不一样。只不过,我们现在扁平化了,只看到一些表面意义,写过哪些题材之类,感觉还没有纵深化。

王:如果要我说——本来这话我不太适合说,我觉得对王逊的研究还远远没有开始。刚才讲《中国美术史》,大家知道他是写的比较早的,是1950年代的,其实我觉得这个并不重要,重要的是他怎么写出这部著作。作为学者,学术上要有所创建吧?你开宗立派是因为你的学术思想和见解,不是跟年代有关系。第一任系主任、建立第一个美术史学科,其实不是主要的问题。假如当年分配来一个不懂业务的干部,也可以去建立美术史系、当系主任,是吧?但你的学术思想、学术建树在哪儿呢?对吧。

段:确实是非常有收获,今天我听您聊这么多,对接下来怎么访谈,有一点跟以前不一样的想法,比如他的个人生活史、他的家族,包括学术研究——以前的关注点还是以学术为主,但如果把他的学术研究剥离出来的话,同时价值就打折扣了,看不到全貌,不能因为他是学者就只访谈学术。所以这是我做访谈的习惯,不想上来就了解学术问题,看不到是什么地方生长出来的,要直接去描述已经成型的东西,就容易不知道来源在哪。

王:研究需要避免脸谱化,没有给他一个历史定位,这不行,但是你给他一个定位吧,往往把很多东西给掩盖了,就是刻板印象。

段:所以我觉得做访谈应该不仅是为了发现一些新的学术成果,但是能把研究做得丰富一点。

王:我对文史感兴趣,原因就是不管文学、历史学、哲学,包括美术史这些人文学科,始终都是以人为研究对象。其实王逊自己也说过,要区分历史人物的思想当中,哪些是时代的思想,而不是他个人的,而哪些又是在普遍性当中的特殊性——这是值得深入探讨的问题。

全文完,本文源自个人访谈记录,已经受访人审核。

受访

王 涵

文化学者、艺术鉴赏家,北京师范大学特聘教授,长期从事国际教育及对外文化交流工作,编著有《中国历代书院学记》《王逊年谱》《王逊文集》等。

采访

段牛斗

中央美术学院人文学院讲师,从事文化遗产研究。

注释

26《六朝画论与人物鉴识之关系》,《云南大学学报》第一类第2号,1942年7月;《几个古代的美感观念》,《益世报·文学周刊》第116期,1948年10月25日。

27 中国美术研究所资料室编印:《中国美术研究所图书目录》,1959年9月。

28 见该书“绪论”。

29 《苏轼和宋代文人画》,《美术研究》1979年第1期;《石涛的〈画语录〉及其绘画理论》,《美术史论》1982年第4期;《郭熙的〈林泉高致〉》,《美术》1981年第5、6期。

30 王逊、陈少丰著,王涵整理:《吴门四家》,中国青年出版社,2017年。

31 [奥]里尔克著,冯至译:《给一个青年诗人的十封信》,生活·读书·新知三联书店,1994年。

32 柏拉图将从感觉和经验获得的知识称作“第一次航行”,将真正的知识,即理性的知识称作“第二次航行”。参见[古希腊]柏拉图著,杨绛译:《斐多:柏拉图对话录》,中国国际广播出版社,2021年。

33 [英]卡尔·波普尔著,杜汝楫、邱仁宗译:《历史决定论的贫困》,上海人民出版社,2015年。

王逊著作近年整理出版情况

★《王逊学术文集》,王涵编,海南出版社,2006年。

★《王逊美术史论集》,河北教育出版社,2009年。

★《王逊年谱》,王涵著,中国青年出版社,2015年。

☆ “奠基:王逊先生与中国的美术史学科——纪念王逊先生诞辰100周年座谈会暨学术研讨会”首发,中央美术学院,2015年12月29日。

☆ 《中华读书报》2016年推荐社科好书

★《吴门四家》,王涵整理,中国青年出版社,2017年。

☆ “王逊遗稿《吴门四家》影印本出版座谈会”发布,2017年9月23日。

☆ “小众书坊”畅销书榜

★《王逊文集》(全五卷),王涵编,上海书画出版社,2017年。

☆ “美术史在中国:中央美术学院美术史学科创立六十周年国际学术研讨会”闭幕式首发,中央美术学院,2017年11月26日。

☆ 第27届全国优秀美术图书“金牛杯”奖

★《中国书画理论》,王涵整理,上海书画出版社,2018年。

☆ 2018上海书展上海书画出版社十大好书

★《中国美术史》,薄松年导读、校注,人民美术出版社,2018年。

☆ “奠基:王逊先生与中国的美术史学科——纪念王逊先生诞辰100周年座谈会暨学术研讨 会”首发,中央美术学院,2015年12月29日。

☆ 2018年中国美术出版总社十大好书

☆ 2019年“中版好书”榜(第2期)

☆ 第9届中国出版集团出版奖综合图书奖

★《中国美术史稿》,王涵整理,上海书画出版社,2022年。

☆ 上海书画出版社2022年度好书二十佳

☆ 上海世纪出版集团2022年度“世纪好书”年榜(专业学术类)

☆ “人文社科中文原创好书榜”2023年第一期(总第42期)

☆ 雅昌艺术网2023年第一周“十大艺术事件”

本文来自微信公众号“美术遗产”(ID:cafa_heritage)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。