《朱启钤〈女红传征略〉对女性工匠研究的意义》一文,是对朱启钤学术专著《女红传征略》的专题研究。朱启钤注意各类营造活动之研究,对丝绣尤为重视,本文将《女红传征略》与《哲匠录》进行了比较研究,同时涉及朱启钤所关注的刺绣和哲匠主题,颇能反映朱启钤的学术旨趣。

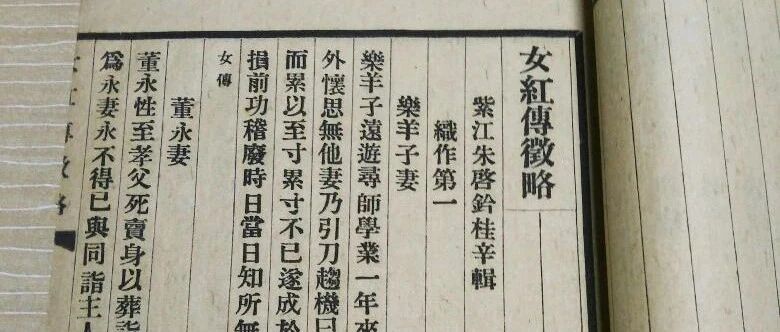

朱启钤《女红传征略》

对女性工匠研究的意义

图1 南宋朱克柔牡丹图(纵23.2厘米,横23.8厘米)

图8 清末民初沈寿刺绣楷书七言诗文一对

(各纵96.5厘米,横17.6厘米)

微信编辑:张维欣

责任编辑:杨 澍

审核:赵 荣

本文来自微信公众号“建筑史学刊”(ID:archhistory-journal)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。