画面左侧有一位头戴双檐帽、发辫打结、长着细长眼睛和宽脸的人,具备着蒙古人的外貌特征。画面右侧同样也有一位这样留着八字胡的东方人,只见他从柱子后探出身子,好奇地注视着眼前正发生的一切。而画面正中俨然是一位来自东方的君王。

李军

13-14世纪的亚欧大陆正上演着传教士的东游、蒙古帝国的西征、东西方文化的碰撞......同时出现在一幅画面中的东方和西方,背后的故事令人无限遐想。

《来者是谁》呈现了一类鲜为人知的东方人图像,他们散见于13—14世纪的欧洲绘画中。本书通过5个独立又彼此相关的个案,分析图像的流传轨迹与生成机制,深入欧洲古代社会的文化和宗教传统,看见东西方跨文化相遇与碰撞的过程中,古人的记忆、情感与想象。

偶然发现的东方人

出于一次偶然的看画经历,在卢浮宫的“早期文艺复兴绘画”厅,作者注意到一幅14世纪那不勒斯的《耶稣受难》。它并不是名家的作品,甚至连画家的名字也无从考证,关键人物耶稣和两位盗贼面部的涂层已经变得斑斑驳驳,但在构图和细节上却颇有新意。

《耶稣受难》 那不勒斯 14世纪

卢浮宫博物馆

在画面中心,一位“东方小人”正面对着观众,他与几位罗马士兵围坐在一块向前突出的岩石平台上,身下垫着一块织金的红地毯,膝盖上铺着耶稣的里衣。这个细节表现的是福音书里“罗马士兵争夺耶稣里衣”的情节,而这个“东方小人”画的是一位鞑靼人。

为什么要在传统主题“耶稣受难”中表现一个东方面孔?为什么他被描绘在画面中心?这些问题一直吸引着她,并渐渐发现,在与东方往来密切的那不勒斯地区,还存在着许多幅带有“鞑靼人形象”的《耶稣受难》。

13世纪的鞑靼人被表现为“鹰钩鼻”、佩戴“弗里吉亚帽”,而他们在14世纪意大利画家的笔下又有了另一副样子:佩戴“双檐高帽”,梳着“婆焦辫”,身穿“交领长袍”……

安布罗乔·洛伦采蒂 《方济各会士的殉教》细部

1336—1340年 圣方济各教堂 锡耶纳

身着“褡护”龙袍的元文宗和元明宗 《大威德金刚曼陀罗》缂丝

美国大都会博物馆

在对收集到的图像进行基础的分类过程中,作者逐渐意识到要将西欧绘画中的“鞑靼人形象”的问题解释清楚,除了讨论东方图式的源流问题,更需要考虑他们是如何被当时人所需要、接受、理解和观看的。

不同角色的东方人

本书的核心关注图像本身的叙事语言与功能,以及它们如何接纳与融合新的形象。“鞑靼人的形象”进入西欧社会后,在各类基督教主题中扮演不同角色。

其中围绕两幅编年史插图、两组修道院议会厅壁画、两个传统基督教主题,它们基本涵盖了13—14世纪鞑靼人形象的几个基本类型,呈现了五幅不同的鞑靼人“肖像”。

13世纪英国《大编年史》抄本插图中的鞑靼形象,他们被表现为一类极为负面的“鞑靼食人魔”形象,出现在1240年至1241年蒙古人入侵波兰和匈牙利之后。文字和图像中“杜撰”出的鞑靼形象深深扎根在中世纪文化对异己者形象的表现传统中,并投射出当时人对东方战敌的情绪,夹杂着焦虑与盼望的末日情结。

“鞑靼的盛宴” 马太·帕里斯 《大编年史》抄本插图 13世纪

页166 剑桥大学基督圣体学院

自14世纪开始,“鞑靼人形象”出现了一种深刻的变化。在1320年至1360年,拉丁教会向东方的传教活动正兴盛,意大利艺术对鞑靼人形象的表现不再是扭曲的,而是相对精确与写实,他们的画面角色也不再是恶魔,而被表现为旁观者或见证人,出现在一些圣人殉道的故事场景中。

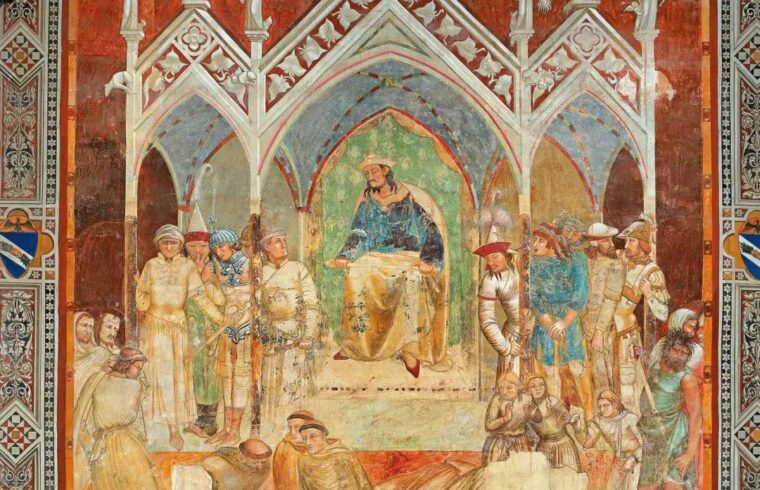

《耶稣受难》议会厅北墙壁画细部

基督教艺术中与东方相关的典型主题有“三博士来拜”展开。在14世纪,该主题的画面背景中大量表现跟随三王朝拜小耶稣的车队,其中有许多东方侍从与异域动物。这个开放的新空间与意大利传教士和商人在东方开拓的新世界相互呼应。尤其在几幅《三博士来拜》中,画家将来自东方的王表现为鞑靼人。长久以来基督教社群内部对东方基督教王国具有的憧憬与想象,在此时再度复燃,人们将鞑靼人与基督徒口中的“牧师约翰”联系在一起,纳入了神圣的血脉谱系,意味着他们的形象已经从基督教“敌人”转变为“子民”。

《三博士来拜》 卢切尼阿诺圣方济各教堂祭坛北壁 14世纪 作者摄

《三博士来拜》 卢切尼阿诺圣方济各教堂祭坛北壁 14世纪 作者摄

拉瓦尼奥拉画师《三博士来拜》 约1345年 阿尔比圣塞西莉亚教堂博物馆

最后,回到最初的那幅那不勒斯地区的《耶稣受难》。它是五种鞑靼人形象类型中在图像表现与意义上最模棱两可的一种,鞑靼人在叙事画面中扮演的角色在“渎神”与“承恩”之间形成了一种张力,这一矛盾的处理折射出14世纪东西各方势力之间形成的历史格局,以及鞑靼人在其中的微妙处境。

目录浏览

李军,中央美术学院人文学院院长、教授、博士生导师,文艺复兴艺术史学者,跨文化艺术史家。

兼任国务院学位办第八届艺术学理论学科评议组成员、中国紫禁城学会理事、中国美术家协会理论委员会委员。巴黎第一大学、法国国家遗产学院、哈佛大学艺术史系高访学者,哈佛大学佛罗伦萨文艺复兴研究中心客座研究员,意大利博洛尼亚大学客座教授。

《来者是谁》作者 郑伊看

文库将在“世界之于中国”和“东方之于西方”的双向视域中,把世界艺术对于中国的输入和东方艺术对于西方的贡献,看成是建立跨文化艺术史叙事的一个不可分离过程的两个方面。

本文库所期待的,正是这一类能够揭示东西方文化之间的交换本质的、有生命力的原创性研究。

本文来自微信公众号“世界艺术史”(ID:World_history_of_art)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。