大家好,我是你们的园林向导小蚂哥。这期我们来聊聊古典园林最后的辉煌时期明代与清初。

总体来看,私家园林经过了东汉的起源、魏晋的萌芽、隋唐的发展,到了两宋达到了鼎盛,也让文人造园变成了私家园林的主流,而到了明代和清初,文人园林基本继承了宋朝。园林内核基本没有改变,依然是宋朝文人推崇的清新雅逸,这一时期的园林发展,更多表现在造园技巧的打磨。

比如你看当年文征明笔下的拙政园就是一派素朴的田园风貌和今天比建筑物少了很多。

也就在这一时期涌现出了一批杰出的造园家和理论著作,听我慢慢讲来。

我们常说一个佳园是三分匠人,七分主人。在明朝之前的各个朝代,匠人的社会地位都是非常低下的,以至于我们翻遍古籍,尽找不到明朝之前的记载。造园的匠人大多是名不见经传。

但是你要知道,建造园林可不是在纸上舞文弄墨,即便文人再有精妙的规划布局,没有匠人也终究是纸上谈兵。

李渔《闲情偶寄》中就说到:“ 尽有丘壑填胸、烟云绕笔之韵士,命之画水题山,顷刻千岩万壑,及倩磊斋头片石,其技立穷,似向盲人问道者。”

大概意思是:不少雅士满胸丘壑,烟云绕笔,让他们画山水,顷刻之间千岩万壑就画成了。可是要他们在房屋旁边垒一座假山,他们就一点办法都没有了,就好象向盲人问路。

可见在实际造园中,一个好的匠人才能将园主的妙想化为现实。

明末清初,江南地区的繁荣孕育了资本主义,也让一些造园工匠开始闻名于世。

在造园中叠山工匠又是其中的佼佼者。他们基本上可以等同于现在的景观设计师,在园主人和匠人之间起着承上启下的桥梁作用。

有些有着较高文化素养的匠师甚至代替文人成为全面主持规划设计的造园家。张南阳和张南垣父子就是其中的杰出代表。

张南阳,字山人,上海人。尝试用绘画的手法堆叠园林假山。将真山缩移模拟在园林之中,上海潘允端的豫园,陈所蕴的日涉园,太仓王世贞的弇园的假山都出于他的手笔。

豫园大假山,下层为黄石,上层点缀太湖石

豫园的黄石大假山从现存的一段来看,他能把大小黄石组合成为一个浑然的整体,颇具真山真水的气势。与张南垣的平岗小坂不同。

张南垣,名涟,原籍华亭,今上海市松江县。和传统以小体量假山缩移模拟真山不同,张南垣叠山讲究可入可游。

主张堆筑“曲岸回沙”、“平岗小坂”、“陵阜陂地”其实也就是截取真山的一角让人在山中联想到园外还有大山的方法,开创了一个叠山的新流派。

当时的江南名士钱谦益、吴伟业等都和他为布衣之交甚至不拘形迹,可见张南垣在文人社会中的地位之高。

他的四个儿子都能子承父业,其中以次子张然造诣最高。

张然,字陶庵,数次被朝廷征召入京造园,北京的王宫士大夫私园多出于其手,还参与重修西苑瀛台、新建玉泉山行宫以及畅春园叠山等规划事宜。其后人成为北京著名的叠山世家——“山子张”。

畅春园复原图

其晚年回到苏州为汪琬的“尧峰山庄”叠山获得极大成功。汪琬还有赠诗云:“虚庭蔓草秋茸茸,忽然幻出高低峰。云根槎牙丛筱密,直疑天造非人工。”

遗憾的是,数百年来沧桑巨变,张南垣本人的叠山作品在今天“一体无存”,今仅存其传人张鉽所改筑而成的无锡寄畅园中的八音涧。

除了这两位还有杭州工匠陆氏“陆叠山”,等等就不再赘述。

和工匠文化素养提高而成为造园家不同,还有一些文人直接下海,直接从事造园活动,我们熟悉的计成就是代表。

计成,字无否,江苏吴江人。他的足迹遍布江南各地,后半生专门为人规划设计园林,并写成中国历史上系统介绍造园的理论著作《园冶》。

这一时期由于造园的频繁,而积累了大量的理论和实践,所以一批园林的专著。其中比较出名的有《园冶》、《闲情偶寄》、《长物志》。

《园冶》

计成的《园冶》应该是其中最全面,最系统的专著书籍,全书三卷,第一卷总讲“兴造论”,之后四篇分别从“相地、立基、屋宇、装折”四个方面介绍造园的顺序。

之后两卷分说造园的各个要素。第二卷专讲栏杆,第三卷分讲门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景。

可以说这是中国历史上第一本系统介绍造园的理论书籍。

《闲情偶寄》

又名《一家言》,作者李渔,字笠翁,钱塘人。李渔是一位兼善绘画、词曲、小说、戏剧和造园的全才。晚年定居北京营造了“芥子园”。

《闲情偶寄》一共九卷,其中第四卷“居室部”是专讲建筑和造园的理论,分为房舍、窗栏、墙壁、联匾、山石五节。

书中提出了“尺幅窗、无心画”的概念,用框景的方法已达到以小观大的效果。

《长物志》

作者文震亨,字启美,他是文征明的曾孙。文震亨也是能诗善画,多才多艺。

《长物志》一共十二卷,其中和造园相关的就有“室庐、花木、水石、禽鱼”四卷。个人觉得《长物志》更像是一本古代文人的审美指南,比如在书中文震亨就明确了设计和评价建筑的标准——雅、古。

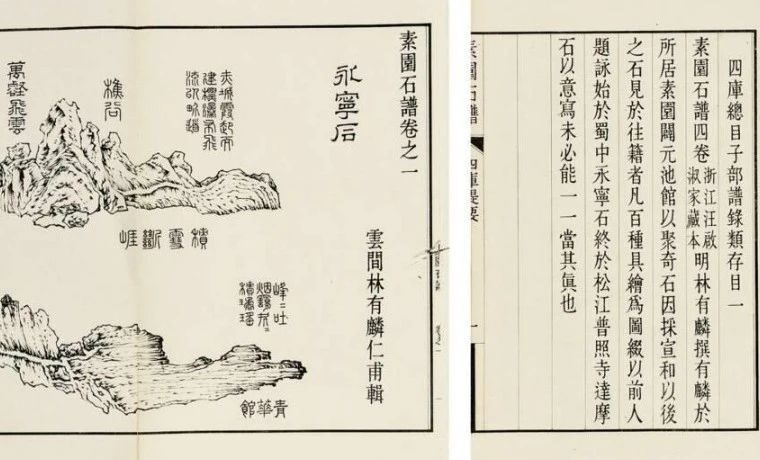

除了这三本专著,还有一些是关于造园中某类要素的。比如园艺植物方面就有王象晋的《群芳谱》、王灏的《广群芳谱》、陈淏子的《花镜》。用石赏石方面的林有麟的《素园石谱》。

《广群芳谱》

《素园石谱》

通过这些造园家和著作,园林已确立了与诗书画艺术同等的地位。《红楼梦》就用一座大观园营造了人物活动的典型环境。

无论是匠人的文人化还是文人的匠人化都推动了职业造园师的发展,这些理论也成为了今天中国园林的理论基石。但遗憾的是清朝中后期社会开始动荡,打开国门后的中国园林再也不能独善其身。

英法联军损毁后的颐和园

至于这个时期留下来有哪些经典的作品,我们下期再来一一盘点吧。这期就到这里,更多园林美学和历史知识请关注蚂蚁景观,我是小蚂哥,我们下期见吧~

本文来自微信公众号“蚂蚁景观”作者:小蚂哥ant(ID:antsla)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。