古街小巷,是历史的见证者,在时光的流转中,他们注视着岁月的变迁,把沧桑变成墙上的青苔,把故事融进窗棂上的裂痕,一笔一记录着这片土地所历经的一切。

前言

泉州洛阳镇

洛阳古街

泉州洛阳古街位于泉州洛阳古镇,西起昭惠庙,东接324国道,贯穿洛阳镇,长1.08km。北宋中期,泉州成为繁华大港,洛阳江则成了泉州城向北发展的天然障碍。而随着洛阳桥的建成,洛阳街成为旅客南来北往的海上交通要道,并逐渐发展为“三里街两里桥”的繁华集镇。“两里桥”指的是中国古代四大名桥之一的洛阳桥,“三里街”则是桥边的洛阳街。

洛阳桥

洛阳古街临近洛阳桥,有许多从唐宋到明清遗留下来的古代建筑文物,如昭惠庙、张氏大夫第、吴氏宗祠、义波祠、古井禅寺等。街上仍然有许多传统手工艺店铺,如编织渔网这种平常少见的传统技艺,可见,洛阳古街有着丰富的历史文化遗产。

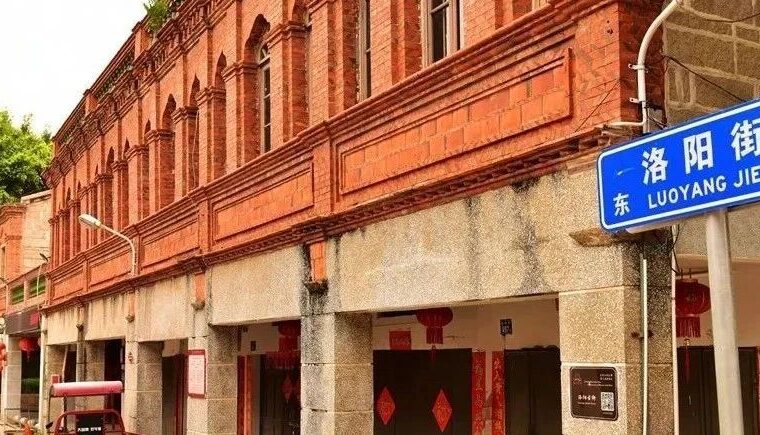

20世纪20-30年代,洛阳街是福厦交通必经之路,有着很多商贸的往来。因此,洛阳街上的建筑很多是上为住房、下为店铺的骑楼形式,既有闽南建筑风格,又吸收了西方建筑元素,素有“小中山路”的美誉。

骑楼建筑

1974年,随着新的洛阳江大桥建成通车,洛阳古街作为惠安通往泉州的必经功能进一步弱化,昔日繁华不再,沿街骑楼也逐渐式微,有的改造他用,有的坍塌荒废,骑楼走廊也被封堵成了店面,显得杂乱不堪......影响到了闽南传统建筑文化的传承及城市文脉的保存。

洛阳古街的改造

习近平总书记于2015年的全国两会期间明确指出“闽南文化作为两岸文化交流的重要部分,大有文章可做”。可见,闽南文化的保护与传承具有一定的现实意义和研究价值。闽南传统建筑文化作为闽南文化的一个重要载体,通过具象的建筑形式,能让人更直观地体会和感受闽南文化。

台商区自2017年起启动古街复兴计划,从尊重历史、尊重生活、尊重古街建筑文化出发,通过推进古街示范段修缮,推动古街的复兴。以洛阳古街改造为例,其中1.08km古街道路需要进行路面改造、管线下地、景观塑造等。古街建筑的修缮主要为立面改造将采用“样板式”修缮方法进行推进。

首先将洛阳古街的传统建筑进行归纳划分为院落、手巾素、骑楼、石厝,并为每个类型的传统建筑量身定制了不同的修复加固方法,分别为屋面工程做法、阳台工程做法、楼面工程做法、地面工程做法、骑楼部分做法、门窗工程做法、加固修复、装饰工程及夜景工程。

在当地政府与相关行业的专业评估与项目推进下,洛阳古街的沿街建筑立面改造更新符合历史街区的立面构成比例和尺度,延续本地传统体例。在改造过程中尽量不因立面比例改造而减少住户的使用面积,兼顾实用性与美观性。

改造效果图

对于具体的改造方法,设计也十分详细。主要分为骑楼改造、立面改造、窗口改造、墙面改造、屋面改造、坍塌建筑改造六大改造方法。针对不同建筑结构所出现的问题采取特定的改造方法,这样做的好处一方面可以尽可能地完善修复传统建筑,保留其独特的历史风韵和建筑特点;另一方面有针对性的修复也可以最大程度的提高作业效率,保障修复质量。

发现古街“新”特色

在古街改造上,不仅保留了原先的历史风韵,也添加了许多现代元素。在不影响当地居民正常居住的条件下,还在如何提升当地旅游竞争力上做足了功课。洛阳古街在保留建筑原有的功能外,还在不断挖掘其新的属性。

洛阳古街夜景

对古街建筑而言,首先要考虑保留传统建筑的居住功能,从而能够满足原有居民的使用功能,原有居民的利益得到保障,便会愿意留下,从而传统建筑的生命力才能得到延续。

保留居住功能

传统建筑大多没有厨卫等现代功能空间,不能满足现代人的生活需求与生活习惯。因此为了适应需求,古街的每栋建筑都增设厨卫空间。通过传统建筑加建厨卫空间的方式,使得传统建筑的居住功能能够得到延续与发展。

在基本的居住功能之外,也发现了传统建筑新的活力。除保留传统建筑的居住功能,同时延续以本地手艺人或工匠为主的展示本地传统技艺的传统业态以外,通过发掘新属性形成新的业态,如民宿、展览馆、咖啡馆等。新旧业态同时存在,不仅能使原居民受益,让原居民参与到历史建筑的保护和活化利用工作,实现原居民自发的保护。而且能够吸引更多的游客及年轻人,重现社会的活力,恢复社会的韧性。

老街新业态

如何抓住古街的吸睛之处,让充满底蕴的古街变得年轻又充满内涵,就需要抓住几个具有代表性的建筑将其特征和特点放大。

尼庵巷的百姓书屋便是原身为尼庵巷内的1幢逾300㎡的2层楼的石头厝。尼庵巷在洛阳古街的中段,同时与古马道交汇,在巷内有3座庙宇,纪念义波和尚舍身救人的历史,具有浓厚的历史文化底蕴。

百姓书屋选择在保留原有石墙结构的基础上,设计师采用钢结构重新搭建1个2层楼的结构体系,用来加固建筑。同时,采用船的意象,契合洛阳古街的海运历史。建筑有2层楼,设置讲堂、阅览室、有榻榻米的儿童阅览室、咖啡厅等多种空间,以来满足不同人群的需求,建筑在改造的同时,保留丰富的闽南古厝元素:传统的石头墙、红砖墙、石条窗等,这些闽南建筑中常见的符号也能勾起当地居民的场地认同感。因此,尼庵巷的百姓书屋以“百姓书屋+咖啡厅”的模式,既为当地居民提供一个集阅读体验、文化交流和消费于一体的体验式休闲文化空间,也为外来游客了解当地历史文化底蕴提供一个重要场所。

百姓书屋

再如洛阳古街东头的万丰楼,原本是栋家族建筑,经历了私人侨汇、邮局、公社食堂,乃至铸鼎工厂这些公共功能以后,它仍然保留着独特的私人的建筑特征,整栋建筑不仅包含临街的骑楼,内部还有混合的院落空间,是洛阳古街区内具有代表性的闽南传统建筑。

改造前的万丰楼

万丰楼属于洋楼式的古大厝,整体建筑风格杂怀了中西方建筑的优点,既有红砖墙、宝瓶栏杆,又有西方的在式和铁艺栏杆,同时万丰楼所用的材料除了传统的红砖和瓦外,还有一部分的水泥材料,这些新旧建筑材料的融合使用体现了因时代变迁所造成的本地建筑构造文化演变的一个组合过程。因此,万丰楼从本身建筑来说就极具本地建筑文化和历史代表性,通过对万丰楼的改造,将它修缮成为当地的一个民俗展览馆,用来展示反映古街的文化历史、风俗民情,以增强本地人的区域认同感及对本地文化的自信心,也可以在展览馆中提供各种纪念品,如海蛎壳工艺品,并让外地人直接参与到制作中,在宣扬传统技艺的同时又活化了整个建筑。

结语

一条古街,反映的是当地的历史和文化,在商业化面前,如何兼顾经济效益与传统文化的传承与展现至关重要。古街是一座城的文化脉络,亦是中华民族文化传承中不可或缺的一环。洛阳古街以其方式默默坚守发扬着闽南文化,让文化有了新的活力。

-END-

*图片来源于网络,侵删

文丨浙江旅游科学研究院 陈芸芸

编辑/版 丨蓝多多

责任编辑 | 刘可乐

免责声明:

文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。

本文来自微信公众号“小镇乌托邦”(ID:gh_2a5dd2dd8240)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。