(1920—2014)

生于安徽萧县白土镇

1935年进入国立杭州艺术专科学校学习西画

1941年毕业于国立杭州艺专

1945年任教南京中央大学建筑系

1949年任教台北师大艺术系

1951至1955年任教于台湾师范学院

1955年定居巴黎,从事绘画创作

1997年当选法兰西学院艺术院终身院士

朱德群《书法——王维渭城曲》40×88 cm 纸本水墨 2000年作

文/朱德群

在中国,唐代大家王维曾经创作出“画中有诗,诗中有画”的作品;宋代画院以诗为画的题目来考录画家,比如“嫩绿枝头一点红,恼人春色不需多”,其实根据此题亦可画一幅抽象画。可见,中西方绘画思想是有相通之处的,只是中国绘画“意境”概念已经存在了一千多年,而西方从19世纪末才开始有类似的观念。但西方艺术发展很快,在一个世纪之间,发展到“无形”的形态。中国绘画从未进入这种状态。我借鉴了西方的经验,发展唐宋美学思想而画出“无形”的画,这正是中国绘画精神的延伸。

LOT 2013朱德群(1920-2014)《构图第25号》55.7 x 37.1cm 纸本水粉1960年作

通过40余年的思索和追寻,体会和领悟,我在抽象绘画中找到了自我。我十分喜爱中国诗词和西方古典音乐,它们自然而然地融入了我的绘画。西方评论家认为我的作品是有诗意的抽象画,这并非偶然。

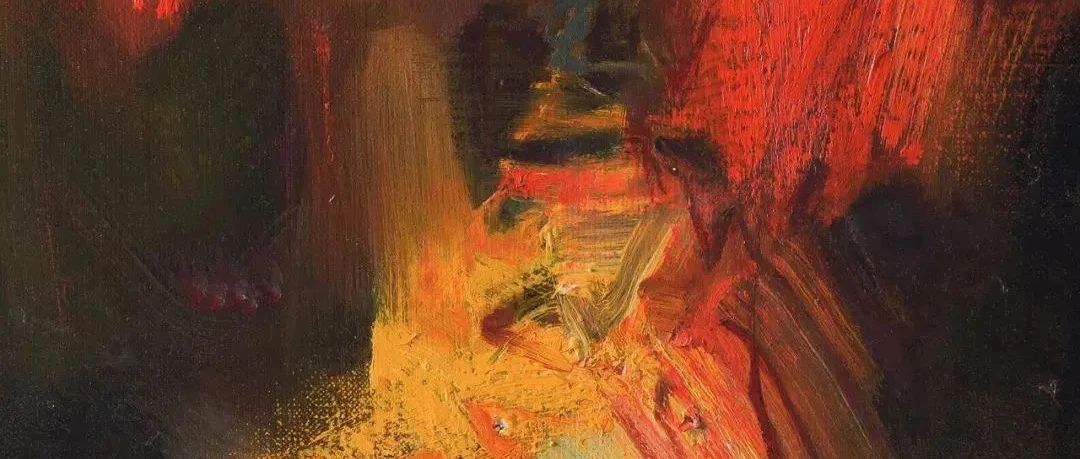

LOT 2014朱德群(1920 - 2014)《闪烁》81 x 98cm 布面油画 2006年作

在动笔之前,我没有固定的主题和形式。但是在创作过程中随意为之,也不是我的创作态度。自然万物对我来说十分重要,经过对大自然长期的思考和感悟,我从中得到启示和灵感,我的创作欲望也被激发起来。动笔之前的构思过程是艰难的,可是一旦开始接触画布,我就会变得热情奔放,进入物我两忘的境界,几乎喘不过气来,此时容不得我再慢慢思考,而要尽量一气呵成,一天之内不能画完,就在第二天、第三天继续下去……一直到我认为完美为止。

朱德群 光之韵 2006年 香港苏富比2014年10月05日 LOT 1017 成交价:HKD 11,920,000

我所依靠的,是日积月累的绘画经验。我是在作品完成后才给它们加上标题的,标题多少与画的内涵有关,但观众不必以此为限,可以直接以个人的方式感受作品,可以在画中漫游、阅读、发现……抽象绘画是否有标题并不重要,这是画家自己的选择,重要的是,画要有内涵,有好的画面效果。总而言之,我认为,画家必需诚恳,有严肃的创作态度。

LOT 2015朱德群(1920-2014)《无题》81 x 65cm 布面油画 1981年作

签名:朱德群 CHU TEH-CHUN 81,朱德群 CHU TEH-CHUN 81(背面)

背面题献:赠送Denise Foucard夫人,诚挚的朱德群,1981年

画家的用色与其个性有关,有些人的画色调幽暗,情调凄凉悲惨。我的画面则充满了光,而光与色是相关的,有了光,就有了空间结构的色彩变化。我认为,无光的画面是平板的,没有生气。伦勃朗画中的光使他的画更显深刻、雄浑和结实,我认为他是最伟大的画家之一。他是虔诚的教徒,他画里的光可谓信仰之光。我则不同,没有宗教信仰,我画的是我内心的光,也就是我的灵魂之光。至于画面的运动感,可能来自线条的组、空间的结构和色彩的变化所造成的韵律,但我力求运动中不失和谐,粗犷中不失细腻,保持整体的宁静感。我以画油画为主,但也始终未曾中断水彩和水墨创作。

我喜欢中国书法,但未曾用功练习过写字。小时候,暑假期间,父亲请本家长兄(清末最后科举考试的秀才)教我和胞兄读古文和写字。我对他教的颜体、欧体、柳体等毫无兴趣,自己在书房里找到一本王羲之的《草诀歌》,那流畅的用笔和优美的的形体立即吸引了我,我便胡乱临摹起来,觉得很好玩。

刚进杭州艺专的时候,我醉心于国画,每天晚上都临摹石涛、八大山人、黄鹤山樵、王石谷等的作品,狂热一时。本想专攻国画,但学校没有国画系,就进了绘画系主修西洋画。油画和水彩画得多了,对临摹国画的兴趣就渐渐淡薄了;同时觉得临摹国画是在别人的画中找画,脱离自然,就没有再继续下去。但我倒是有一些国画基础,书画同源,我写书法的用笔方式得益于我的国画功底。写书法对我来说是一种消遣,在杭州艺专时,并未在课堂上学习书法。

《无题》布面油画 195×243.5cm 1963年作

1972年,我在巴黎的一家肉店买肉,回家后发现包肉的纸有点像虎皮宣纸,便试着用来写毛笔字,效果不错。我打听到卖纸的地方,纸很便宜,以后我常常有空就写书法。当时宣纸既难买又很贵,我只用来画水墨画。冠中曾寄给我很多宣纸,1983年,李可染兄在北京送给我一大卷宣纸和不少他用的毛笔,但我并没有用,因他已去世,便保存在画室里,以作纪念。自1985年起,我多次回国,每次都带回宣纸和毛笔。现在巴黎也比较容易找到国画材料了,60年代找不到宣纸时,我曾用吸墨水纸代替,效果还不错。

我自幼受中国文化熏陶,在思想上脱不了中国文化的根源。我在法国生活了几十年,对西方绘画也有相当的了解。正是在这双重文化的陶冶下,我的绘画形成了自己的风格。西方评论家认为我的作品与中国有关系,我想没有错。

图录:《朱德群近作展》,帕帝斯·提卡诺画廊,2006,p10。

展览:朱德群近作展,巴黎帕帝斯·提卡诺画廊,法国,2006。

中国绘画,自明清至今,有每况愈下的趋势,这是有目共睹的。中国绘画自古以来就重视临摹,且以乱真为能事。而临画归根结底不是创作,如果画家习以为常,便会脱离自然,只会在别人的画中找画,知其然而不知其所以然,丧失创造能力。20年代前后,中国艺术家接触西方绘画,一些画家有意借鉴西方以革新中国绘画。在此后几十年的探索中,有成就的前辈画家并不多,仅只林风眠、常玉等几人而已。今天,更多的中国画家在继续探索,这是很好的现象。我一直认为中国是个出画家的地方,还会出现非常优秀的画家,创新中国绘画,使中国出现“文艺复兴”的新时代。

中西绘画各有所长,画家如果对两种绘画都有彻底的了解,那么不管用什么方式创作都可以。当今时代,通讯日益发达,文化交流日益频繁,艺术家可以运用各种各样的表现形式,但我极其赞同艺术评论家阿波利奈尔的观点,艺术作品必须具有个性、民族性和时代性,这样的艺术才是有价值的。

我们中国当代画家很多,应该群策群力地进行探索。或许各种艺术作品的质量一时会显得杂乱不一,但时间会使真正的好作品显露出来。

他是留法三剑客中最浪漫,最抒情的一位画家,可以这样说,他的东西完完全全是中国本土生长,其创作的根性源于中国文人士大夫精神。一位能与王羲之对话,能在中国书法体系里寻找到自己风格的书法大师,同时又是一位以书入画的高手。书法中带有一丝表现主义的情绪,绘画中带有一丝浪漫表现情绪,融合得天衣无缝,这就是跨越时代,立与艺术界的“大能”。我一直提“东方书写意象表现主义”,留法三剑客与其师傅林风眠,堪称先驱。他们师徒四人打开了中国书画的瓶颈,为中国文化开启了一个崭新的时代。近三年来我也一直研究几个人的作品及个人对绘画的论述,从中也派生出了自己的绘画系统与体系。感恩这些先辈,留下闪光的艺术心得及论述,让后人不断获得提示与方向。

—2022小寒陈顺林于贵阳市南明河畔记

本文来自微信公众号“CultureSower”(ID:culturesower)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。