文/图:最笨旅行家石头

主编:嗨皮不二 | 排版:往事随风

登封(上),点击阅读:

《登封(上) | 古代天地的“中心”》

会善寺 | 嵩山地区仅存的元代大殿

壹仟捌佰

我曾见过许多兴灭反复的寺院,历史是断续拼接起来的,最终仅有碑刻和古树穿越了其间的大部分时间。

树的生命是极旺盛的。会善寺大门正前方,有一棵1800岁的银杏树,是这里资历最老的存在。

它或许见过北魏的分裂,听过武则天巡幸时含糊的默念,又捱过了三次灭佛的刀光剑影,终于以宠辱不惊的姿态走到今天。

当然也目睹了无数块碑刻的落户,从南北朝到大清,应有尽有。还有著名的《中岳嵩阳寺碑》,讲的是神秘的大德沙门“生”禅师开辟嵩阳寺、建造佛殿、雕刻造像的故事。略带夸张的盘龙、佛像、飞天,簇拥着东魏规整的文字。

若是没有这些碑刻,很多在时间的旷野中昙花一现的名字,恐怕早已化作风中的尘埃,在两千年的孤独里游移。

大雄宝殿内景。

还有那座雄浑远阔的大雄宝殿!

会善寺得以位列“天地之中”建筑群,它的确功不可没。这座嵩山地区仅存的元代大殿,风貌非常值得细细品味。

大雄宝殿。

古代大殿多见于山西,甚至到了遍地开花的程度。在嵩山的峻岭之中寻见这么一座大殿,还是颇给人惊喜的。

大殿外观为五开间单檐歇山顶,斗拱硕大,出檐深远。与传统木构建筑不同,这座大殿是“石木混合”承重体系,除前檐四根立柱为木制外,其余皆为八边形石柱。

殿内作减柱法,前后排金柱只有两根,从而留出了宽敞的礼佛空间。

大殿内景。

殿内梁架和金柱也是亮点。

柱身、梁柎、拱眼壁等处遍施飞龙彩绘,金柱上可辨类似“赞助银两”的题刻,柱础高浮雕出小狮子,正侧身呆呆地斜视着地面,叫人猜测它是否不慎滚落了玩耍的绣球。

拱眼壁彩绘。

柱础上的小狮子。

大殿周围,藏着“一唐四清”五座塔,其中一唐为声名远扬的净藏禅师塔。

这是唐代古塔中极为著名的范例,梁思成、刘敦桢先生都曾盛赞其砖仿木结构的数量之多,以及八角形平面在同类古塔中的罕见。

不过遗憾的是,由于净藏禅师塔目前位于机要驻地之中,普通人无法得以观瞻。据说偶尔有蒙活动之荫得以参观的幸运儿,可以“在圈子里吹好几年”。

大殿内八边形金柱。

大殿东侧的草地里,立着一块雕刻精美的石经幢。

幢顶雕有一圈人物,形态各异,只是不论姓名,不知年月,只有一个定格在瞬间的剪影。

它们没有银杏和石碑那样好的运气,天然能够留下些身世记载,只能靠想象力来补充进更多细节了。

经幢。

我想着这古老的碑和树,赞叹它们简直是造物的绝佳搭配:一个负责记录,一个负责妆点。

每逢秋日,金云覆地,阶连天宫,与汉魏初建此寺时恐怕别无二致。秋风一起,黄叶纷纷围拢在石碑四周,一不小心就落了一两千年。

嵩阳书院 | 横跨“佛道儒理”的奇异身世

壹仟伍佰

对嵩阳书院早有耳闻,倒不仅仅是因为它栖身“四大书院”之一。更吸引我的,是它“游移不定”的离奇身世。

还未进门,便见一群人围拢着,里三层外三层,却依旧遮不住正中巨大的石碑。

这块号称“中原碑王”的巍峨巨碑,高九米有余,全名“大唐嵩阳观纪圣德盛应以颂碑”。

据说,当年为了将这座重达十吨的石碑立起来,付出了九条人命的代价。碑刻文字千余,为唐隶书之珍品,讲的是嵩阳观道士孙太冲,为唐玄宗李隆基炼丹九转的故事。

大唐嵩阳观纪圣德盛应以颂碑。

今全国书院之遗存,大多或建于北宋、或复兴于之。嵩阳书院也不例外,这里是宋代程朱理学的发源地之一。

不过,早在北魏年间,这里就已香音袅袅。北魏孝文帝倡导汉化,崇信佛教,在迁都洛阳前便已在河南四处大兴土木,建造于484年的嵩阳寺便是其中之一。

到了隋朝,佛道儒三教并重,这里发生了令人啼笑皆非的转折:嵩阳寺更名嵩阳观,摇身一变成了道教场所;

至唐,又被高宗李治闭为行宫,曰“奉天宫”;

后周世宗大手一挥,中国历史上最后一次灭佛运动滚滚而来,这里成为儒家场所,名“太乙书院”;宋初,依托太室山之名,又更名为“太室书院”;

不久后重修,又赐名“嵩阳书院”,程颐、程颢、朱熹、司马光、范仲淹等均曾在此讲学。经过了漫长的更名,这座后世誉名海内的书院终于登上历史舞台,以程朱理学的发源地之一为人所知。

中岳嵩阳寺碑。

还没完。金、元时期,嵩阳书院再次二度易名;

入了明代,朝廷兴官学、重科举,民间书院遭到打压,嵩阳书院四次遭焚毁,直到嘉靖年间复建;

清代,经扩建、增书、修补等,书院日趋完善,直至清末随着科举的落幕而荒弃为文物。至此,嵩阳书院漫长的“易信更名”之旅终于落下帷幕。

佛、道、儒、理……在朝代更替的兜兜转转中,嵩阳书院完成了信仰的全面“漂移”,将中国文化史上的主流学派揽于一体,的确是一种颇具戏剧性的经历。

中岳嵩阳寺碑。

进门不远处,陆续见到两株龙虬熊腰的参天古树。据介绍,它们是中国第二古老的树,与中岳庙的古树群一样均为侧柏,已有至少4500年的历史,仅次于5000岁的著名“轩辕柏”。

它们还有个特别好笑的身世。

据说汉武帝刘彻来到嵩阳书院,先看到了一棵巨大的古树,大为惊喜,立马封为大将军树。结果又往前走,看到了这棵更大的,一时不知如何是好了,总不能封成皇帝树吧?最后犹豫再三,只能封了二将军树。再往里走,又遇到一棵,内心已“波澜不惊”,便随手封为三将军。

大将军。

二将军。

后来明末的兵燹中,“三将军”被烧死了,但民间传说是被“屈居老三”这事儿气死的。而“大将军”也因为名不副实,愧疚地弯下了腰,趴在了院墙的青瓦上。

多好的一方院子啊!

雪落下时,许是更美的吧?

只可惜当年杨时程门立雪之时,恐怕是没有心情仔细赏观这一院雪景的。雪化了,脚印也会消融。但这里不同,这里的雪不会融,这里的脚印踏得深。

少林寺 | 一个扭曲的符号

壹仟伍佰

终于要说说少林寺了。从观星台一路走来,人声鼎沸起来,商业弥漫起来,第一次感受到静谧之外的热闹与俗世,却是在登封最著名的寺庙之中,令人不甘其味。

在影视剧的轮番轰炸下,作为一个武学符号的少林寺早已脱离了嵩山上那些大殿牌楼围成的院落,成了武僧、拳棍、江湖的代名词。

人们谈论它,阅读它,却很难在脑海中构建出一个确切的实体。

慢慢的,少林寺似乎戴上了一个厚重的面具,只有零星攀上报纸角落的新闻,偶尔勾起我们关于现实的一点点回忆。

我们熟悉又陌生的少林寺,究竟是什么样子?

所谓“少林”之名,其实来的颇为轻巧:坐落于少室山的密林之中。

然而,它是中国佛教禅宗祖庭和中国功夫的发源地之一,是孝文帝迁都洛阳后,为安顿来朝的印度高僧跋陀而敕建的。

少林寺的历史是很厚重的,很容易阅读到印度高僧勒拿摩提和菩提流支开辟译场的故事,读到慧光在此弘扬四分律宗原始典籍的故事,读到菩提达摩和慧可将禅宗发扬光大的故事,读到北周武帝灭佛洪流横冲直撞的故事……

这段值得细说说。

北周武帝灭佛中,少林寺焚毁严重。然而紧接着的隋朝,少林寺随即来了个“深蹲起跳”,重新旺盛起来。崇佛的隋文帝赐予少林寺良田百顷,少林寺香火益浓。

唐初,又受唐太宗的封赏,赐田千顷,从此名扬天下,钟鼓鼎盛,禅宗也成为唐代佛教的最大宗派。彼时,少林寺已是拥有土地万亩有半、楼台殿阁五千余间、僧徒两千多人的“超级大户”。

想来,少林寺自古而来的兴盛不是凭空而起的,即便是黄河的泥沙覆岸,也要经历千百万年的沉积。

明清两朝,少林寺繁华不减。

嘉靖年间,由于少林僧侣抗倭有功,不但受赐免除粮差等,还大兴土木,规模愈增。“少林功夫”的名号,也就是在此时打响的。

某种意义上讲,少林寺其实并不盛产“功夫”,也没有什么特殊的“武林秘籍”。所谓功夫,不过是勇气的具象化,和它在民间传播的载体罢了。

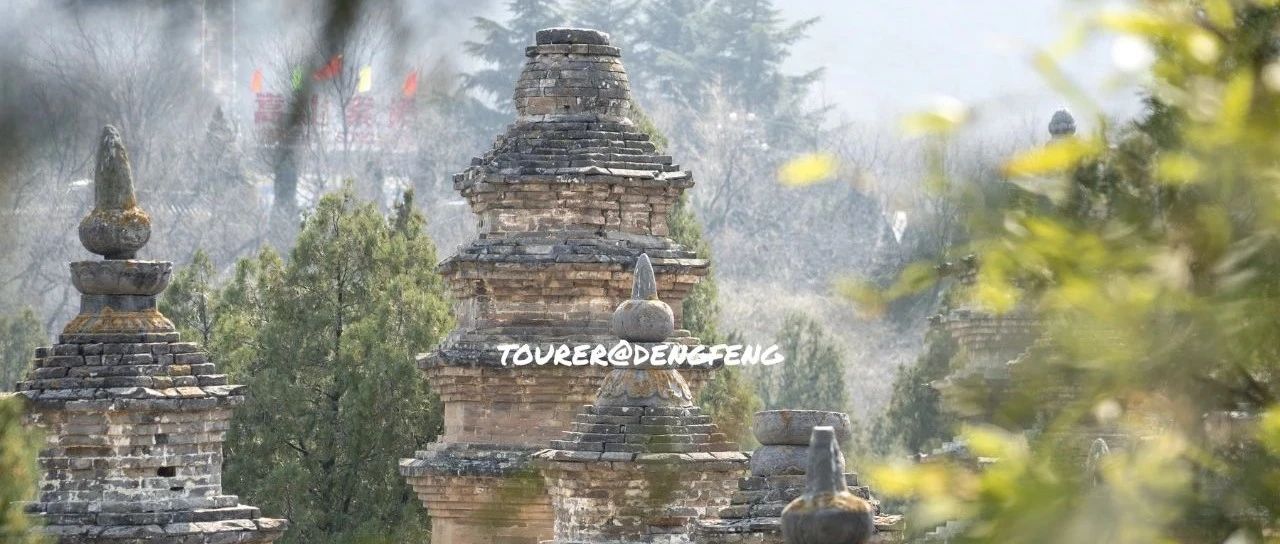

可惜的是,民国时期的少林寺屡遭战火,一大批殿阁、经卷化为焦土,后来的特殊时期,僧人被迫还俗,佛像被毁,私产遭侵,以至于如今的少林寺,得以完整保存下来的建筑仅剩下了那个用来安葬历代高僧、方丈的,世界最大的塔林。

塔林。

千佛殿内四壁上的明代壁画,也基本上代表了寺内为数不多的文物遗存。

殿前的围栏,挡在了我与这组三百多平的“明代巅峰壁画”之间。正面墙上,隐约得见一个留着大胡子的罗汉,眼神无论从哪个方向看去,都似在死死盯着你,堪称一绝。

千佛殿内景。

千佛殿壁画。

我正疑问大家口中“五百罗汉朝毗卢”的毗卢佛在哪,才发现原来是正中坐在莲花座上的木雕彩塑。

这打破了“次元壁”的设计,这位于“天地之中”的立体画作,实在令我惊叹!

千佛殿正中的木雕毗卢佛。

不过,那之后的少林寺,便是逐渐黯淡了下去,像星图上塌缩入黑洞的孤星,再也没能在文化史料或是艺术经卷上留下些什么墨迹。

再后来,少林寺被悄悄并入公司资产,成为私营产业的一部分,彻底与曾经的那个寺院脱离了个一干二净。院墙之外的普通人,已很难看懂这里发生的故事。偶尔出现在报纸和电视上时,大多是关于方丈的小道消息。

那个曾经被神化、被追捧、被敬畏的形象,却已有些陌生,倒不如投进那些很老的电视剧与小说篇章,没准能读出一些快被遗忘的味道来。

登封:古代天地之中

零

抬头,是两三千年鲜有变化的天地穹窿。宇宙变化和星辰移动过于缓慢,人类短暂的生命于它们而言实在过于渺小而迟滞。

但总有人在不同的时刻仰望过天空,这是趋于人类本性的疑问,各中关枢似乎不在看到什么,而在仰望本身。

当很多年前仰望星空被搬上高考作文时,我窃笑着想到,对于登封人而言,这实在是个过于寻常的主题。这里有高台,有大殿,有碑刻,有古树,但中国历史和中国人身上迸发出的宏大视野与好奇心,远比这些要苍凉和厚重的多。

一个立于“天地之中”的人,总要在历史的某个时刻,怒吼着冲出来,双目圆整,双手握拳,为这个文明添上点火把或是花团。

(登封,全篇完)

以文字温暖心灵,以色彩阅读世界。

本文来自微信公众号“途鸦er”(ID:tuya_er)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。