之前,我知道孙略老师,是因为《雪花工场》。在国内这种有些沉闷保守的摄影大环境下,当初看到这组作品时,有种惊艳的感觉,这些晶莹剔透的雪花,是有别于传统摄影的,既开拓了视觉经验,也对科学与艺术、真实与虚假等等进行了探索思辨。

最近,又看到了他的新作——《奇石工场》。作品简介中写道:“一如我之前作品,《奇石工场》以计算为基础,利用电脑的随机性及造型能力,生成出千奇百怪的奇石。但与前几套作品不同,这次呈现的样貌是绘画性的,抛弃了我之前长久采用的影像外观。这对我来说是一种重要的不同,也许源自当今这个影像泛滥时代的某种轻度审美疲劳,也许更源自对中国古代文人精神的肤浅膜拜。”对于这组作品,不乏肯定、赞美,但我也看到有人发出不同的声音。

至今为止,孙略老师以数字技术这种全新的媒介为主,创作了《停顿的虚像》、《静止的电影》等等作品。当这些作品一次又一次呈现在我眼前,当我知道他本硕博的理工科知识背景时,激发了我想深入了解他的创作相关方面的兴趣。于是,有了这次访谈。

柴:您的作品很多都有数字技术、摄影技术本身的思考、实践,但难能可贵的是,您并没有仅仅停留于这些技术本身,而是有一种“技进乎道”的精神,由此探索出了一些形而上的东西。您是如何做到这点的?

孙:首先我不是谦虚,我觉得离这个道还很远,当然也必须承认有这种想法,要找一些所谓形式上的东西,但是实际上觉得距离还很远。

怎么做到这一点?首先我没有做到,这个问题以前也在各种采访中回答过,因为我的一个技术背景就是大学4年本科的技术训练,虽然当时学的不怎么样,但这种基础或者这种思维上的东西,还是打下了一定的基础。我觉得一个摄影师也好,一个所谓艺术家也好,最后能够走到什么道路上,跟他25或者30岁之前,包括青少年时期,接触了什么样的环境,这个关系是很大的。你是什么样的种子,最后就长成什么样的植物,是一棵参天大树,还是一朵非常美丽的小花,还是一根小草,往往都是决定了的。从这一点来讲,在我本身做作品的过程当中,还是挺信这种命的,这些都是注定了的。长期坚持做自己东西的同志们、朋友们,应该是理解的。

当然,在这个过程当中有很多思索,比如我会看一些艺术史方面的书,看一些哲学方面的书,看人家做的影像的作品。这种学习当然是有的,但最终还是会走到冥冥之中,走到也许是老天给你划到的一个位置上去。这条路可能就是这样自然而然出来的,并没有什么特别的。

柴:您本科读的是机械制造,研究生学的是仪器仪表,博士读的还是摄影技术理论。您的创作其实有这些知识、技术的支撑、启发。但摄影圈长久以来流行一种看法,就是轻视摄影技术,认为技术不重要,重要的是观念。对此您怎么看?

孙:反正我接触的这些人都非常重视技术,比如电影学院摄影系的,他们系的老师们都非常重视技术,我接触的没有一个人敢说技术不重要。我这样说话可能要得罪人了。反倒是一些搞评论的,或者一些不是真正的实实在在的在摄影本身这条路上走上来的一些人,轻视技术。我可以特别不客气的讲,这些人为什么轻视技术,或者认为技术不重要,我的看法是因为他们不懂技术,不掌握这个技术,也不理解这个技术,当然不会说这个东西重要。这个问题我觉得答案非常简单,他是什么背景,就会按照什么思路去说。当然,你也可以说我是一个技术背景的人,我就说技术重要。但是摄影这个东西没有技术,摄影就没有,对不对?包括现在我们老在鼓吹的数字的东西,本身就是由技术形成的,骨子里就是技术,对不对?!

我认为一个好的艺术家,首先是一个手艺人。这个说法可能很保守、很传统,但是我觉得一定要有手艺上的东西,我给学生上课的时候,也强调这一点。现在,西方很多东西已经发展到在那想,然后喊一些口号,做一些行为,它就是艺术,就能形成某些社会上的运动,社会还很承认这种东西。但我不是很接受。

我觉得一个艺术家搞创作,一定要和某一种媒介产生关系。举一些最简单的例子,比如说你是一个搞陶艺的,一定要用手去触摸泥土,然后有这种触觉,才能做出一些好东西;比如舞蹈更是身体上的东西;比如说泥塑要把泥巴堆上去,然后用各种各样的工具,把这个造型给塑出来,这个都要有这种劳动的体验。现在我搞数字的东西,就会接触到一些编程,有计算机造型这样的一些概念,仍然是一种手工的需要,是跟媒介直接打交道的一种体验。

现在,我真的比较反对只拿理论来定义某些东西,你没有这种身体上的感觉,就像摄影时你必须要处在现场。比如一个战地摄影师,他的价值就是在现场。你只是搞一些理论,然后哗众取宠说一些话,我觉得这个力量是不够的。

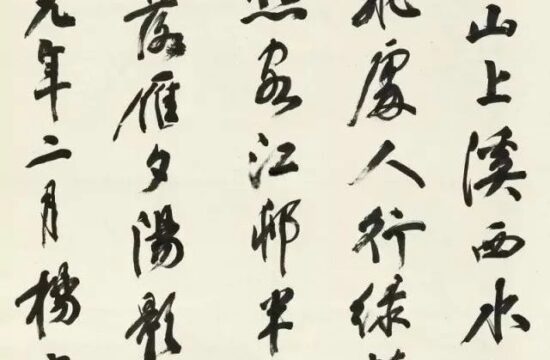

咱们再说摄影,我就举最简单的例子,现在摄影基本都要后期,比较专业的人不在手机上调色,拿到电脑里调色,静态的用photoshop,动态的用达芬奇这样的一些工具软件,你用鼠标,或者调色的输入工具,比如像滚轮这些东西,去调整它的影调。你在控制影调的过程当中找到你最想要的那种影调,找到你认为最理想的最美的这样的一种影调。你没有这个过程,只是说一些影像以外的事情,什么社会意义、文化价值,有道理一定是有道理的,但比如像书法,你一个外国人不会写汉字,然后怎么来评价书法的美,对不对?

这个道理太简单了,我跟学生上课的时候,就经常说这个话,就是说你一个东西好,首先得融到这样一个氛围之内,你才能明白这个东西好在哪。一个老外怎么来评价书法,他根本看不懂,对不对?

我认为的技术就是这种层面的,就是一定要跟这套系统进行深度的交流,已经深度的融入进去,自己得去做。你不写汉字,不练毛笔字,你没有资格去评价书法,说是王羲之的好,还是谁的好,你没有资格。如果一个不写汉字的人在那评价这个字好,为什么好,是什么流派的,代表了什么这一套,那大家都很清楚这个人一定是骗子,对吧?但在摄影就不是这样,有一帮人自己不怎么拍,但是他还要说,我觉得这种人说的话,大家要掂量掂量。

我在这里给我理解的技术下一个定义:它是你在实践过程当中,你掌握的、了解到的、认识到的一些技巧,往往跟你的身体,或者跟你手头的能力,跟你这个人本身发生直接的关系,这就是技术。这个技术不管是绘画,还是唱歌、跳舞、雕塑,或者用电脑做一些什么东西,那么,它都是深度的和你这个人的手艺直接发生关系,我认为这个是技术。而且,这种技术做深了的话,一定能够产生好的东西来,技术不能是浮在表面上的东西。

当然,现在技术这个词太宽泛了,比如工业化大生产,包括信息技术,这都是那种更大范畴。但我指的不是这些范畴,只是说我们在制作、创作的过程当中,和我们个人发生关系的这样一个概念。

选自《停顿的虚像》

柴:对于当下有些火的AI创作,比如AI着色、AI绘画,您怎么看?跟您的创作相比呢?

孙:AI现在是很火,我也一直关注,虽然没有研究它的底层算法和技术,但是还是一直是比较关注的,而且关注了有几年了。包括我的一些很优秀的学生,在这方面也有一些这种尝试,甚至创作。

现在,我慢慢对这个东西逐渐有一个相对来说比较清楚——也不敢说完全清楚——的概念。AI还是一个工业生产或者设计层面上的,能够替代人的一般性劳动的这样一个技术。就是说AI出来以后,可能对很多设计师、摄影师、插画师,甚至从事短视频这些的工作者,危险很大,可能会失业,可能面临很严重的生存危机。

但是你说AI本身能不能创作,我认为它根本代替不了人,因为它还是一种模仿,从原理上来讲,它是去学习,学习以前广泛的人类的基础,比如学习毕加索、梵高,学习谁的字,都可以学得很像。但那种真正的创作它一定做不出来,因为它根本进入不了人的精神领域。虽然说AI是人工智能,其实它不是根本智能,就是一种深度的学习,然后通过经验进行整理、再现的这样一个过程。所以,它远远而且没有可能达到艺术家创作的程度,不是人类意义上真正的创作,不是整套的体系的建立,或者说不是思维的建立,AI在人类的精神层面肯定是达不到的。

跟我的创作相比,我觉得还不是一回事。

AI是学习前人的东西,一种机械性的学习、积累。我做的东西还是人干出来的。比如《奇石工场》,AI可能看了1万张照片,学了1万张照片以后,能够做出类似的东西,但跟我的底层逻辑是不一样的,AI是学习完了以后的一种再现,某种意义上是一种形式上的重复,从技术层面讲,我的这个东西是直接从底层构建出来的,是通过算法、借助一些软件构建出来的。

当然,我并不是说我的技术多么伟大,多么了不起,完全没有这个意思,只是说底层逻辑不一样。如果大家不懂不了解这个技术,看到的结果可能是类似的,甚至是一样的,但出发点是完全不一样的。

最后再强调一下,AI和我心目当中那种真正的纯粹的艺术,是完全不沾边的,它更多是一种产业上的非常棒的技术,它有它的实用性。而我们真正的艺术是没有实用性的,一旦有实用性,就不是艺术了。这是我比较粗浅的理解。

柴:您的作品很多都有科技与艺术、真实与虚假、抽象与具象等等的纠缠、思辨。对此,您是怎么看的?

孙:我觉得还是一个人的背景决定了一切。比如说你从小就学油画,对油彩这个媒介就特别熟悉,最终就会走到这样一条路上来。我本身就是一个理工科背景,由于环境、家庭关系,接触到了一些艺术、视觉、绘画这些东西,我接触的东西比较杂,最终一定会利用我擅长的,或者脑子里天天琢磨的,很好奇的,能够给我带来力量的工具,然后进行探索。

最开始做的时候,还挺习惯性的给自己扣一个帽子。后来,像这种帽子我觉得没有什么意义,你就是把它做出来,实现出来,就像一个手工艺人一样,把捏的一个泥人做出来,让大家看,让大家批评,让大家赞美,就这么个意思。像你问的这种真实与虚假、抽象与具象这样的东西,我觉得我要回避,不太属于自己能够解释的范畴。

选自《扭曲的时间》

选自《扭曲的时间》

选自《扭曲的时间》

选自《扭曲的时间》

柴:相比于其他更多利用数字建模拟像的作品,《扭曲的时间》相对特别,是从摄影装置技术本身出发进行的创作。

孙:对,你说的还是比较对的,它不是造像,是拍出来的,用这种扫描的方式,来探讨时间、真实与虚假的命题(这又得给自己扣帽子了)。

我在教学中,发现在摄影的过程当中,特别是现在的数字照相机、数字摄影机,由于这种扫描特性,很容易产生一种果冻效应。实际上只是对时间的切割,我用一些特殊的技术方法,把它比较夸张、比较具体的展示出来。仅此而已。

其实就像摄影的长时间曝光,比如拍车水马龙的一条大街,如果用长时间曝光,那么这条大街上车水马龙、这些人可能就都看不见了。

这里就会带出一些对摄影的本体,或者对摄影的时间的一些概念的思考,只不过这个东西,我用我的方式把它做出来了。仅此而已。

选自《静止的电影》

选自《静止的电影》

柴:看了您的作品《静止的电影》,想到了《庄子·应帝王》中写的一个故事,南海之帝与北海之帝为了报答中央之帝浑沌,思量“人皆有七窍以视听食息,此独无有,尝试凿之”,结果日凿一窍,七日而浑沌死。只是您是将具有视听效果的电影,反其道而行之,将其抽象浑沌。

孙:《静止的电影》这套作品,从某种意义上讲,和杉本博司的《影院》是一个意思,还和我的《扭曲的时间》有点像,还是在探讨摄影的时间问题。我们看到这个作品最终的结果是混沌,和我们在《影院》看到荧幕上一片白,是一样的,代表了一种虚无的感受在里边。

我倒没有给它下一个特别明确的定义,我们从最朴素的角度来讲,摄影就是时间的机器,我们利用这个时间的机器能够做出来很多种可能性,这也是一种可能性的尝试。

我还要说明一下,在其他地方做讲座的时候也说了,这个作品出来以后,大概一两年的时间,具体时间我记不住了,朋友告诉我,美国有一个人也做了这样一套作品,跟我这个一模一样,也是通过后期把电影里20万帧左右的画面全都给加在一起,然后得到一个平均数,他选择的部分电影跟我都是一样的。

实际上我也在这个过程当中检讨自己,艺术不是一个想法,一定要有某种功力,包括身体上的,手艺上的东西在里面。仅仅是一个想法的话,就代表一个思想,现在这种东西好像还是流行的。但我觉得这些东西没有根基,没有落脚的地方,不牢靠。它可以形成短时间内的某些热度,但历史会把它淘汰掉。为什么我们现在玩当代艺术的这么多,因为大家都在拼这个想法,但是你没有一个特别是别人没有的具体的手头上的东西,很容易撞车,而且这种趋同代表了现在这个世界都在趋同。我们受到的教育,我们的思维,也是这种全盘西化的东西,摄影本身也是西方来的。那么,我们怎么用摄影做一些跟西方不一样的东西,这个是我最近一直在想的问题,也是困惑我的问题。我们实际上接受的教育都是西方那个套路,又不愿意把自己这种东方的根丢掉,然后就形成了70后80后这一代创作者很拧巴这样一些情况。

最后,我再说一句,我不想把它引申到多么高的地步,这个也是我做的最快的,就拼了一个想法,不到一个月就完成了,也是我做的最轻松的。目前来看,也是最没有占据我内心的这样一套作品。我做这一套作品,收获就是搞创作不是一招一式,需要多方面的积累,一定在制作的层面上,在技巧的层面上,在技术的层面上,在表现的层面上,一定要有它的独特之处,跟别人不一样的地方,然后又要有这种体系上的传承,我想这样才是一个好的作品。以这个标准来讲,《静止的电影》就是实验性的作品,小品性的作品。

选自《雪花工场》

选自《雪花工场》

柴:您为什么会选择雪花、奇石这些意象进行拟像,而不是其他?

孙:首先,我并没有想雪花或者奇石是意象,都是从技术出发,需要从技术上把它实现。雪花的技术非常复杂,我大概花了一年半的时间,把基本的程序编出来,后边还要渲染,要在众多的雪花当中把漂亮的挑出来,整个大概花了两三年时间,是我花的时间最长的作品。它对于我来说就是一个技术上的实验。这个算法实际上是美国两个数学系的教授(哪个大学我忘了)做出来的。但他们只是把基本的形态给算出来,并没有公布原始的代码,但把这个公式公布了,我将公式进行了一定的修改,并且将代码写出来,然后把它做成视觉上能够立得住的最终的作品,呈现出来了。

这里面有一个很有意思的问题,包括中国中科院的很多非常厉害的朋友,就是这些搞科学技术的,把东西算出来就ok了,但在美学上,在这种影像的表现上,并没有特别明确的要求。这是体系完全不同的。我不但要把它实现出来,然后在这种影像本身的质量、质感上面,也有要求。比如电影学院对影像的质量表现形式有一套非常高的体系,我在这样的环境下天天浸染的话,一般质量的东西是看不过去的。我们也会看到现在好多那种多媒体艺术,一些很抽象很简单能动起来的东西,我个人有时候不太能接受这样的东西,因为我们在影像的质量上有一定的追求。

选自《奇石工场》

选自《奇石工场》

柴:对于您的新作《奇石工场》有很多肯定、赞美,但也存在一些不同的声音,认为东方是一种文化,一种精神,而不能沦为一种符号。对此,您怎么看?

孙:实际上我也听到了一些不同的声音,我觉得这个相对来说也正常,但是我不认为这仅仅是一个符号性的东西,我觉得大家还是以那种影像的或者传统的思维来看这套作品,绝大多数朋友看这个的时候,要不然他是一个摄影师,要不然他是搞视觉,搞绘画的,他不是特别了解这个东西产生的一个过程,不是很了解底层的逻辑,这个其实没有关系,我很好的朋友其实也是这样,他就认为这个东西符号化了。这还是跟原来只看结果,不清楚过程有关,但实际上这个作品过程非常重要。

我特别清楚如果我做成什么样,大家会说行,这个好,那为什么没有那样做。必须特别坦诚的说,有两个因素,一个就是技术上还需要下更多的功夫,还有一个就是我有点故意、刻意这样符号化,我就要做成这样的东西。这次我就是有意而为之,就要把它做成绘画的,要自己变一变,因为影像的东西我可能做的烦了,就是从自己的角度来讲,要变一下。

当然,我也处在这样一个大环境当中,也需要去回应外界的一些评价,我不是生活在真空当中。我现在计划搞一个《奇石工场》(二)这样一套新的作品,希望用一套新的作品来回应大家的质疑也好,批判也好,我想利用其中最初心的东西,或者说它的整个过程,它的构造的方式,它的那种核心的价值,把它展现给大家。

《奇石工场》我已经做完的这套,大家可能看不到那么多的东西,只是看到表面的一个符号——太湖石——这些东西。后边我也在思考,也正在技术上进行尝试,用什么样的方式展示更多不一样的东西,说白了,就是把它解剖出来,把血肉的东西给大家再次更深入的展示。当然,我不能保证肯定做出来,这里边有技术、精力的限制。但至少现在目前有这样一个想法。

柴:您更多是利用数字技术进行创作,但后现代关于景观、拟像、视觉中心主义等等,有很多的思考批判,对此您有何看法?您认为这方面未来会如何发展?

孙:你从我这几套作品里能看出来,我并不是在消解什么东西,而是一直在构建什么东西,在构建自己的一套体系。虽然说这套体系到现在也说不清楚到底是什么,但是我一直在建立。可能因为我从小参加北京少年宫航模班,然后做这种小船,后来又参加电子班,用一些电子元件做成一个收音机、电视机。我喜欢构建这样一种成就感。

说句实话,我在内心有一点排斥这种理论上的批判,虽然实际上这个是需要的,但从我个人对艺术或者作品的追求来说,我不太愿意去批判别人。我觉得你把你的事情做好了以后,真正的东西立起来了,一定会对那些做的没有那么好的东西形成一个批判,你看我做的比你好,对不对?我觉得有时候理论的东西说多了,真的没啥意思。

我还可以再多说几句,就是说摄影理论我们基本上全是从西方特别是美国那边过来的,到现在我们国内的学习全部都是那些东西,我们学的都是人家30年前50年前的东西,而且是在人家那套体系下,什么现代后现代这样来的,那我们中国的东西在哪里?

很多像你提到的思考批判,完全是西方中心主义那套东西,我们是不是可以不用这样的话语体系,或者说其它的思维方式来考虑我们现在做的这些事情,考虑我们现在的发展。现在我们各大艺术院校里边,搞传统的人好像都快被抛弃了,学西方那套的好像挺有话语权。我不认为这个世界是这样子的,我们中国一定跟他们不一样。但是我们的问题就是刚才也提到过,就是自己的东西还不够强。

柴:您对自己的作品有定位吗,是怎样的定位?国内很多人会认为您的作品不属于摄影,您怎么看?

孙:这个无所谓,怎么定位都行,只是现在我的作品呈现的圈子,主要还是摄影圈,其他圈子好像找不到呈现的地方。当然现在新媒体的东西很多,什么投影,各种LED,花里胡哨的这些东西,非常多,在国内也很热。但我的东西又不是他们那种新媒体的东西。新媒体还具有更公众的属性,需要大众的参与,一对比,我的就不是那么公众,还是比较纯粹比较个人的一些东西。

如果非要让我讲,我觉得是属于影像,这就能把摄影给包括进来。我觉得就是这么个定位。到底是不是摄影,并不那么重要。对于我来说,只希望更多人能够理解我创作的初心,知道我在干什么,在寻找什么东西,在构建什么东西。这个对我来说是比较核心的。至于是在一个摄影展上展览,还是在其他展览上,只要看的人感兴趣,我就很高兴。

柴:关于摄影的真实性问题,您是怎么认识的?

孙:我觉得摄影的真实这个问题,如果还是传统的真实的概念的话,实际上早就解决了,剩下的都无所谓。回答你这个问题,我不用真不真实这个词来回答,用我对摄影的一套理解的方式,或者说我提出的一个词来回答。我认为摄影是一种转化。它怎么转化?就是说我们在按快门的那一瞬间,就把这个世界的一个表象,转化为胶片或者数字传感器上面的一个影像,当这个影像再次呈现的时候,不管通过什么方式呈现,无论是在网络上传播,还是在展览上和大家见面,那么它又是一个转化。

这里我就举最通俗的例子,比如谢海龙的《我要上学》(大眼睛)——全中国知名度最高的一张照片。他当时拍的时候,小女孩可能因为这道题不会做,正在发愁,不小心抬了一下眼睛,然后让谢海龙抓住了。还可能她当时心里很紧张,来了一个城里的摄影师,也没见过高级相机,然后抬头看了一下。但是这个影像,从构图上,从各方面,小女孩神态上特别好,特别抓人。这个就是一种转化,把小女孩的一个表象,她的造型,她的形象记录到胶片上,一旦记录到胶片上以后,实际上跟小女孩已经没有关系了。

然后又有希望工程的大潮,整个社会的环境,这张照片就无数次的传遍了中国的大江南北,之后各种发酵。因为这张照片对整个希望工程这样一个运动起到了一定的作用,最后就变成一个符号。这张照片在整个过程当中,一直在发酵,它本身有它的生命力,有它的真实性。

整个过程看下来,实际上和小女孩当时的状态没有太多的关系,但是这张照片本身很有生命。这个生命,是在这么大这么复杂的社会环境,包括社会思潮,然后把这张照片不断的发酵、成长,演绎出了很多事情。如果让我谈摄影的真实,我觉得摄影这个作品在传播过程当中,它会有它自己的生命力,大概是这样的一个理解。

我管这种变化叫转化,我理解这是所谓摄影的真实性的概念,和传统意义上的真实没有太多关系。我们应该更关注摄影作品本身。我是这个意思。

柴:相比于现在这些成功面世的作品,您应该还有很多胎死腹中,或者半途夭折的作品,对于这些,您能介绍下吗?为什么会“死亡”?

孙:我必须很诚实的跟你说,“胎死腹中”多半是因为没有精力、时间,现在学校有很多工作,还要搞教学,还有其他任务;还有一个就是脑子里想得很好,但技术上达不到。如果我脑子里的这些东西,技术上都能实现的话,可能特别高产。但是实际上在我制作的过程当中,是一个特别费精力的事情,这种工作的80%都是要解决很多技术问题。

如果大家把我看成一个搞技术的人,我可能更乐意,我不太愿意大家把我说成艺术家,同事之间开玩笑说你是个艺术家,我知道他们在骂我。

柴:现在您手头还有正在创作的作品吗,或者还有什么创作计划?

孙:目前主要还是想把《奇石工场》再深入做一下,觉得需要给大家一个更明确的东西,不是符号性那么强的,也是对大家的一个回应。

对我个人来说,《奇石工场》某种意义上已经完成了80%,但是我还想再努力一下,用其他不太一样的方式,或者更大的一个体量,再呈现出来。希望大家通过《奇石工场》能更明确的认识到我在干什么。

然后,还有化石的一些东西,后来我做了一半都不到就放那了。其实我经常有这样的东西,做了一半,然后扔在那,过两年可能又有兴趣了,就想再把它捡起来。

柴:您对国内的摄影教学有何新的思考、建议?

孙:这个问题我也很愿意回答,我一直这么说,还是要技术多教一些,为什么?因为技术是死的,不太会教错,不太会害学生。即使在技术上走弯路,也有一定的价值。

现在这样说要特别得罪人了,但是我觉得无所谓,可以发表出来。现在国外回来的一些整天玩这个观念、那个观念,学生学这些东西,以后没法靠这些观念吃饭的。而且,这些观念这几年有价值,过两年就是一泡狗屎了。所以我觉得除了教技术,不知道要教什么了。还有,摄影整套的理论都是从西方过来的,我们现在仍然处在这种对西方的学习,甚至说一种不太自信的崇拜阶段。

反正从我个人角度来讲,就是教技术,至少没有害学生。

柴:从您自身创作、思考角度出发,您认为中国摄影的未来在哪?

孙:我觉得中国摄影靠现在这个体系,现在这种教育,包括这种展览曝光,是没什么太大出路的,也就这样了,我说的可能比较悲观。

那希望在哪?希望就是说可能会有一些很牛的人物出现,比如张兰坡,我老提张兰坡,我也不知道为什么那么喜欢他,像他这样的人,我们中国出100个,那一定是特别精彩的,只可惜现在太少了。

我觉得还是在个人,还是在一些天才,靠个人的修为,个人的追求,能够人数再多一点,能够把我们整个的摄影或者影像推到一个新的高度。

还有一个,因为我本人是搞数字的东西,造像的东西,但是现在国内有一些问题,就是造像这一块,大多数人只把它当成一个工具,都在讲它的实用性,比如说为电影服务,为网上的视频服务,为特效服务,为公众的娱乐服务,这个本来没有什么,我不是在批判,这是没有问题的,是它最基本的功能。但是,造像在抛弃实用功能以外,纯粹意义上追求的东西,可能才刚刚开始,甚至还没有开始。

摄影在这方面的这种实践,可能我们还不是那么强,仍然有很多的路要走。这个东西它主要不是靠大环境,靠的是说不清道不明的一些个人,也绝对不是哪个权威人士一说我们要怎么样,就能发展起来,它是历史的一种机遇。那么,我们只能去等,没有别的选择,只能去观察,去看。

孙略简介:1976年生于北京,毕业于清华大学,现任教于北京电影学院,教授。长期从事影像创作及影像技术理论研究工作,作品有《停顿的虚像》、《静止的电影》、《扭曲的时间》、《雪花工场》、《奇石工场》。

柴柴简介:生于重庆巫山,毕业于太原科技大学人文社科学院,自由摄影师,独立创立、运营自媒体“艺术摄影家”,致于艺术摄影的传播、教育、评论、出版等。

本文来自微信公众号“艺术摄影家”作者:艺术摄影圈的柴柴(ID:yishusheyingjia)。大作社经授权发布,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。