文:清平乐 | 图:清平乐/网络

主编:嗨皮不二 | 排版:往事随风

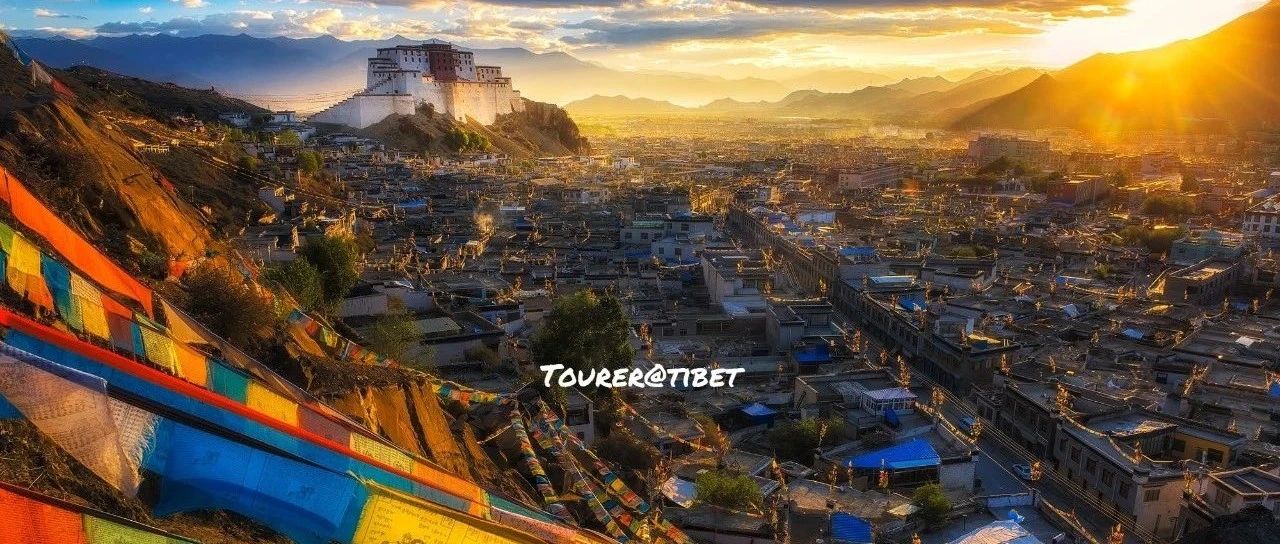

首图:© Ratnakorn Piyasirisorost

2020年以来,户外出行常受疫情阻滞,要么是目的地委婉“劝返”不可亲近,要么是出发地变生肘腋层层管控。不过,中国这么大,与其兴“大道如青天,我独不得出”之叹,不如我行我素,果断上路。

去年九月的川藏北线之行,让我和妻子暌违十多年再度入藏,聊慰素怀。

一次探索陌境的旅行,会让旅行者在认知地图中以难以忘却的方式标注上新的地名,从此便会留心与所经之地有关的种种。

最近翻出初次入藏之后看的旧书《艽野尘梦》,检点自己前后两次入藏路线,对照陈渠珍百多年前行迹,亦是一趣。

尽管深知陈氏先是远征苦旅,后又绝境中逃出生天,与我这种坦途轻车的现代旅行遭际迥然,不啻霄壤。

陈渠珍《艽野尘梦》(第一版,1938年出版)

清末编练新军,原计划编练三十六镇(相当于师),后因军费筹措困难及辛亥革命爆发,至1911年只编练完成十四镇,再加十八个混成协。

四川因地域广大且包含藏区,原计划编练三个镇,到1909年奉命入藏时只编练成一个混成协(相当于旅),由牵涉义和团被贬的皇族子弟钟颖在成都凤凰山编练。

清末编练新军。

1909年8月,这支新鲜出炉的三十三混成协在钟颖协统的率领下,奉命从成都出发赴藏。陈渠珍初为第三营督队官(副营长),后在昌都被擢升为管带(营长)。

川军一路经康定、道孚、德格,并无战事,约两个月后抵达昌都,与后到的驻藏大臣兼任川边大臣赵尔丰所率的边军会师。之后在昌都、波密等地与藏军和波密王军队激战,其间在工布(今林芝)地区娶藏族女子西原。

一日结缡,西原便与陈渠珍不离不弃、生死相依。

川军在第二次波密战役时恰逢时代巨变,武昌起义消息传至西藏,导致征藏川军哗变,遂成乱军,参赞罗长裿等多位军官被乱军所杀。无奈之下,陈渠珍遂携西原并率湘西籍及滇黔籍兵共115人由工布离藏,计划北出青海再到甘肃。

因迷路误入羌塘无人区,七个月里茹毛饮血,陈渠珍与西原一路生死相依,历尽绝境,最后生还到西安的仅七人,而西原竟染天花而亡。

川军、边军分两路入藏路线图。© 公众号“九点读画”。

陈渠珍所在川军路线:

成都-打箭炉(康定)-察木多(昌都)-三十九族(丁青一带)-拉里(嘉黎)-江达(工布江达)-脚木宗(林芝)

陈渠珍和西原的这段生死情缘已经广为人知,这篇文章无意赘述,而只想跟随陈渠珍的一路征途之踪迹,与自己的旅行作一番对照。

陈渠珍和西原(画像)。

从雅安到康定,陈渠珍所在的川军连穿茶马古道上的大相岭和飞越岭,我则被318国道带着轻巧地从北面绕山而过,自然就错过大相岭的果亲王题字碑和一场可能的山顶冰雹。

而我们乘车萦纡上下的折多山则被他们绕过,取道山下的折多塘村,将山顶直迫云天,绿被群巅的无边风景甩在身后。

上:陈渠珍在雅安大相岭看果亲王题字碑。

下:川军夜宿折多山下的折多。© 公众号“九点读画”

力丘河,雅砻江支流,清粼粼地从气度雍容的塔公草原蜿蜒流下,在峡谷里荡涤着那些满刻经文的石头,在新都桥郊外陪伴着草地上的人们度过多少快乐时光。

从瓦泽乡到九龙县的那条路上,力丘河或起伏奔流,或一湾清波,滋养了多少古朴的藏寨人家,或跌宕回旋,或孤注旷野,又湮没了木雅藏族的多少历史沧桑。

康定甲根坝镇一带的力丘河暮色。

沿着这条河,木雅王在山崖上建起了王宫;忽必烈远征大理的铁蹄纛阵呼啦啦席卷而去;

康熙时昌策吉烈喇嘛叛杀明正土司被清军平定,明正土司复位,于是营官寨被摧毁而空留地名,由此噶举派热地寺(然梯寺)湮没无闻。

到了清末,这条河又见证了这支四川远征军的单程入藏之旅。

在折多山下的折多塘备尝风雪宿营之苦的官兵们,在这条路上的长坝春(地名待考)一带却是“天和春软,周道如砥,一望平原无际”,正堪“扬鞭策马,疾驰如飞”。

我们从新都桥经塔公草原去八美,是为了掉头以丹巴为起点开启317国道之行。陈渠珍所在川军也走川藏北线,则是奉赵尔丰之命,特意避开已在巴塘、芒康一带布防的藏军,绕行赵尔丰刚完成改土归流的德格一线进藏。

丹巴,墨尔多神山的裙摆,东女国旧地,嘉绒藏族文化中心和发源地。大金川、小金川、革什咱河、东谷河四条激流,于夹峙丹巴县城的峡谷中汇成大渡河,浩荡东去。

吐蕃时期因扬佛抑苯而流散至大渡河流域的雍仲苯教,将墨尔多山视为神山圣地,在此传布千年,直至乾隆时期元气大伤再未复兴。

丹巴的墨尔多神山,中部为生殖崇拜的石笋。

赵尔丰深入康区腹地,大刀阔斧进行改土归流时,并不担心后方的丹巴和大小金川。因为这片"千碉之府"早在乾隆时期的大小金川战役之后便元气大伤,嘉绒十八土司的力量如同散落荒草的碉楼残段,早已失去了威胁。

赵尔丰只是在卸任川边大臣回成都上任四川总督之前,顺便收回了大渡河流域丹巴等地各土司的印信。

清末四川总督、川边大臣、驻藏大臣赵尔丰。

川军当然没有去丹巴。从长坝春经道孚、炉霍到甘孜的二十余天里,沿途"风清日暖,细草如茵",而由甘孜经赠科乡(白玉县)、德格县的麦宿镇和八邦寺,再到岗托镇渡金沙江进入西藏的这一路,则是"嶂峦横亘,冰雪满山",陈渠珍吟出的"冰敲马蹄铃声细,雪压枪头剑气寒"颇有唐人从军行的况味。

这支川军绕开德格县城所在的更庆镇,是因为赵尔丰及所率边军五营击溃了德格土司降白仁青后还在那里改土归流,当地无法提供更多的乌拉差役。

德格,偏居四川地图的一角,在藏人眼中却是康区文化的心脏。

苯教和藏传佛教各教派都在德格建立了重要寺庙:

德格土司家庙;萨迦派祖寺更庆寺;

南派藏医和噶玛噶孜画派发祥地、噶玛嘎举派祖寺八邦寺,著名的蒋扬钦哲活佛驻地——萨迦派宗萨寺;

宁玛派六大寺之一——竹庆寺;

“霍尔十三寺”之一——德格第一座格鲁派祖寺更萨寺;

以及早在唐朝初年就建成的康区雍仲苯教祖寺——丁青寺。

格萨尔王的岭国在神话和历史之间遥不可及,一段良察阿丹城堡的残垣却在白垭寺的后山巅仰头便见。无需担心印经院的古雕版上字迹模糊,雕版师已在小窗下的午后光影中自如运刀。

德格印经院里的印经师傅们。

找人拼车去八邦寺并非易事,我们却等来一位游方的汉地僧人。

在八邦寺山后搁在峭壁上的小屋里,我们陪他见到了那位奉法王之命回来建闭关中心的老法师。在得到法师答复"师徒机缘未到"后,在阳光下我却看不到僧人的失望,还感叹于和我们萍水相逢的机缘。

从德格八邦寺后山的闭关中心鸟瞰八邦寺。

所住博塔大酒店的名字来自第一代德格土司。老板温文谦和,是南派藏医世家,平常也练习藏文书法,还郑重地开车送我们去更庆寺参加法会。

是德格的包容和丰富,让诸多教派都在此建寺传法、共生共荣,在印经院的雕版上绽放多彩莲花,让每一个经过这里的人都心怀满足。

在四川康区通行无阻的川军,在昌都和类乌齐之间的紫曲河沿岸与藏军互相试探,之后与赵尔丰的边军在类乌齐的恩达夹击藏军首战告捷。

自告奋勇的陈渠珍亲历了整个过程,还因湘西人的一腔孤勇、赴险探敌情而被赵尔丰临阵擢为三营管带。

昌都至类乌齐之间紫曲河沿岸田园风光。

过了珠角拉山便是澜沧江支流紫曲河。

沿紫曲河向上溯,两岸是藏人的世外田园,是大山环抱的丰茂牧场,是达隆噶举派祖寺--类乌齐寺的查杰玛大殿。

在藏地从没见过这样的寺庙,历代佛像从里到外重重叠叠,和喇嘛们食品桌上的挨挨挤挤的老干妈瓶罐子相映成趣,外层的佛像要是不挪地儿,里面几层的佛、菩萨、大师们是无法享用信徒的供奉和老干妈的。

古旧经卷盒靠墙垒到顶颤颤巍巍,和诵经时密不透风的梵呗声融为一体,见证着这座寺庙700多年来的风雨兴衰。

三把钥匙掌管人到齐,才能打开三层大殿顶部的藏宝室,珍藏着据说是格萨尔王的宝刀,古代的佛像和唐卡。

类乌齐查杰玛大殿里的满架经卷。

恩达之战后,骁勇善战的赵尔丰边军沿洛隆、边坝前线扫除障碍,川军则沿外围的川藏北线三十九族地区(今丁青县、巴青县一带)迂回前进,一路无战事。

陈渠珍还在拉里(今嘉黎县)俘获了边坝之战溃逃的藏军指挥官——色拉寺堪布登珠。正值隆冬,这一路“无日不披雪蹴山,行冰天雪窟中”,士兵大多“步履蹒跚,已无复人形”。

在斜嘎拉山顶,回望中轻絮般的白云下方封住了清晨的山谷,317国道柳鞭似地伸向类乌齐,一翻过斜嘎拉山,便一路伴着达曲河的叮咚声下到丁青县境内。

从矗立在类乌齐和丁青之间的斜嘎拉山顶回望317国道。

丁青,藏语意为“大台地”,古称“琼布”,前吐蕃时代便已是象雄三部之一外象雄的中心。

丁青阿里地区的琼布象雄王朝被后聂叙象雄王朝取代,琼布象雄一族迁往藏北。丁青地区藏人历来自称为"琼布"(金翅大鹏)的后裔,应即源此。

而苯教称丁青一带为"孙巴精雪",此地的土著居民"孙巴"("孙波")应来自与象雄、吐蕃三国鼎立的高原女国--苏毗。

苏毗被吐蕃征服后由卫藏地区迁至藏北,成为吐蕃在青藏高原扩张所倚重的军事力量,逐渐扩散分布至青海西部的通天河流域直至青海东部的河湟流域。

丁青有座六峰山,山上有座孜珠寺。

据载苯教古寺孜珠寺有三千多年历史,吐蕃第二代赞普穆赤赞普时期在各地修建三十七处苯教道场,国师一世穆邦萨东修复了孜珠寺。

孜珠寺孤悬天外,如鹰巢般镶嵌在世界尽头的天神巨掌六峰山上。右转至布满神迹的山崖背面,俯瞰着宽广的红色河谷,细线般的达曲河和317国道相伴而行。

嵌在丁青六峰山巅的苯教古寺孜珠寺。

如今,琼布丁青人也肩负着传承和研究象雄文明和藏文化的使命。

孜珠寺第四十三世穆邦萨东法嗣——丁真祖普俄色活佛是《古象雄大藏经》的汉译与研究项目的主译师。2018年,80位丁青书法家采用象雄时期的218种不同字体书写的《象雄藏文书法唐卡大集》获颁吉尼斯世界纪录证书。

尼洋河流域的工布地区在历史上基本相当于现在林芝地区除波密、墨脱和藏南地区以外的区域。

川军如何从丁青一带折向南到嘉黎县再到工布地区,具体线路不得而知。在嘉黎县俘获败逃的藏军指挥官登珠之后,陈渠珍部便接到指令,沿当时的康藏官道进驻工布江达。

因川藏北线公路的开通,丁青所在的三十九族一线取代了康藏官道的地位,而沿洛隆、边坝、嘉黎再到工布江达的这段官道反而不为人知,直到近几年349国道改建才重新为人瞩目。

在第三营管带陈渠珍入驻工布地区的江达时,钟颖已率领另外两营及工程营扫清沿途藏兵,于1910年正月初进入拉萨,西藏乱局终被激化,影响深远。

其时,拉萨大昭寺正举行传统的默朗木大会(传召大法会),聚集着大量的僧侣、官员和民众。因驻藏大臣联豫与两个月前结束流亡返回拉萨的十三世达赖喇嘛矛盾公开,联豫的卫队在迎接入城的川军时肆意放枪,造成无辜伤亡,拉萨全城震动。

十三世达赖喇嘛连夜即南逃至中印边界的亚东地区,后流亡印度,清廷第二次宣布革除十三世达赖喇嘛的名号。

十三世达赖喇嘛土登嘉措。

1957年的拉萨默朗木大会(传召大会)。© 陈宗烈

与此同时,驻防工布地区的陈渠珍所部除了奉命秘密处决了登珠和查抄边觉夺吉(西藏噶厦政府首席噶伦夏扎·班觉多吉)家产之外,却完全没有牵涉进这场乱局,而这也是因为十三世达赖喇嘛和边觉夺吉等一行已从拉萨逃往后藏地区,陈渠珍收到驻藏大臣联豫的密令执行的。

他和部下们在工布地区度过了长达九个月的和平安宁甚至有点美好的时光。与各地的藏官、活佛饮宴酬酢、考察打猎,还在德摩宗(今米瑞乡到巴宜区一带)的一次宴会中初识马术精湛的藏族女子西原,并经人撮合娶了西原,在藏地开启了一段短暂而感人至深的生死情缘。

我们曾尝试从林芝镇徒步走到尼洋河和雅鲁藏布江的两江交汇处。

乡村公路向宽阔的尼洋河谷腹地,沙洲星布,村落分散,青稞金黄,牛羊踯躅,一派世外田园风光。

经过大树下的苯日神泉,顺访山坡上的苯日神山苯教七大寺之一的达则寺,守寺年轻僧侣向我们介绍大殿里的诸位苯教祖师,并和善地提醒我们应逆时针绕行。

我们没做好功课,向多位当地村民打听到两江交汇处的距离后,得到了各种不同的答案,那时也没手机地图,只好放弃,所幸搭上了一辆农用车回到林芝镇,否则可能要走到天黑。

当时更不知陈渠珍初始西原的贡觉(广久村)便在两江交汇处下游不远的江北,而为其证婚的老喇嘛所在的德木寺则又在广久村下游10公里。

林芝的尼洋河沿岸风光。

书中那位老喇嘛其实不应该被称为呼图克图(高级大活佛),因当时德木寺的八世第穆呼图克图,作为退位的西藏摄政,已经因涉嫌谋害十三世达赖喇嘛而死在狱中,并被褫夺呼图克图名号。

而转世的九世第穆活佛德木·丹增嘉措此时只有九岁,在拉萨学经之余不时返回德木寺。

陈渠珍的营部驻地德吉康萨距德木寺不远,据九世活佛次子、原西藏摄影家协会主席德木·旺久多吉转述:陈渠珍去寺庙多次见到九世第穆活佛,还开玩笑地以“陈丹增”称呼这位小活佛,殊不知这位失去了呼图克图地位的小活佛日后却成为西藏最早的摄影师。

他的儿子也继承父业,并著书《慧眼照雪域》讲述父亲的一生。

童年时曾在德木寺见过陈渠珍的九世德木活佛。

九世德木活佛之子德木·旺久多吉的摄影著作。

几次来自波密的洗劫打破了安宁祥和,引发了工布地区人民的恐慌,陈渠珍在其后便率部卷入了征讨波密土王的战争中。

而西原则在第一次波密战争中显示出过人的胆量和体魄,与身处前线的陈渠珍不离不弃,历经枪林弹雨、面对亡骨磷火而不胆怯。

我们一行在探访波密县城外的卓龙沟原始森林时,偶遇一群当地的少年,他们带我们所去的树葬区令人终生难忘,给我留下的震撼,连当日所见的雪山、瀑布和帕隆藏布江都难以比拟。

密林中的树丫上挂了很多小小的木盒子、布包,里面盛放着却是夭折的孩子的遗体,有些印着鲜花图案的布包明显是母亲留下的襁褓,还有的小骸骨已经散落出来。

以至于后来去秦岭时,第一次看到山中养蜂人的木制蜂箱,我还惊讶地错以为再次看到树葬。

波密卓龙沟的树葬。

从波密启程时,在街头邂逅一位刚从墨脱徒步出来的老人孙乐恩。

年届八旬,却从2006年从深圳独自上路,徒步中国。从他在地图册上画的轨迹和小本子上的沿途单位所盖公章来看,这一年多来他已走过广东、广西、贵州、四川,进入西藏,他之后准备前往阿里,2008年奥运时去北京。

我们惊叹于他的身体素质和决心,也为他暗暗捏了把汗。后来从网上各地的新闻报道了解到他后来的行程,2008年4月到了广东从化,7月在江苏常州,2009年11月再浙江桐庐,2010年1月结束近四年不可思议的徒步之旅,回到深圳。

在他的小本子上,还珍藏着他的老师汪纯懿女士的照片和生平年表,经过漫长旅途却保持得非常干净,可见其敬爱之心。

汪纯懿女士毕生奉献给浸信会的宗教事业,被教内人士尊称为“汪姑姑”,著有传记《何等奇妙》,记述了她在六七十年代政治运动期间劳改的经历。

经查,汪女士于2006年去世,不知道这是否孙乐恩老人决定开启徒步之旅的动因,也不知道十五年后的今天他是否还健在。

波密街头邂逅徒步中国的孙乐恩老人。

在西藏历史上,波密一直是一个另类的存在。

据史籍记载,工布和波密最初的统治者是吐蕃第八代赞普止贡赞普的两个儿子夏赤和娘赤。

与很早就成为吐蕃王国属地的工布地区不同,波密地区因地势险要一直为夏赤的后代所据而独立于卫藏管辖之外。波密土王断续相传了五十多代,并在十三世纪建立了嘎朗王朝,并不臣服于西藏地方政府和中央政府的统治,时顺时叛,直至1928年被西藏噶厦政府终结。

《艽野尘梦》所记载的波密是工布地区东部强悍的邻居,土王白马青翁的军队不时劫掠工布地区的人民,甚至不惜与清军和藏军交锋,占据地利的波密军队战斗力极强。

我们搭乘的小面包车沿帕隆藏布江从波密向林芝方向行驶时,能透过树林看到一片碧蓝幽深的湖水,水中依稀能见到枝柯交错的古木,也许便是嘎朗王宫遗址所在的嘎朗湖。

波密到通麦路上的帕隆藏布江沿岸。

第一次波密之战由钟颖带队,陈渠珍率第三营为先锋。

经过二十多次大小战斗,阵亡百余人,却在八浪登(应为今之排龙乡)不敌后节节败退至纳衣当嘎(应为今之拉月乡),而波密军队犹增兵不止,川军最终靠焚毁桥梁才得以脱身,败退到鲁朗。

钟颖也因此役失利被驻藏大臣联豫派参赞罗长裿替换,仗着是皇室子弟不肯奉命到拉萨,而是在乌斯江(今墨竹工卡县境内)盘桓,直至辛亥革命消息传来而在哗变的川军拥戴下杀回拉萨,在西藏掀起朝代更替背景下的一番血雨腥风。

而罗长裿虽然与赵尔丰部下的边军合力,在第二次波密之战中击溃了波密军队,并诱杀了逃至墨脱的白马青翁,却被陈渠珍部下哗变的川军军官惨杀在德木寺附近。

这一事变在民国初年还留下了冗长的回声,罗长裿长子控告钟颖和陈渠珍。最终陈渠珍得免,而从卸任民国首任驻藏办事长官的钟颖却在回京后被诱捕、审讯和处决。

我们的车驶上钢结构木板路面的通麦铁桥时放慢了速度,易贡藏布江在桥下咆哮奔涌,随即汇入帕隆藏布江。

卧铺大巴在通麦大桥上缓慢通行。

陈渠珍在第二次波密之战时急欲一雪前耻,率队从汤买(应为今之通麦镇)上溯易贡藏布江,一路扫荡溃逃的波密军队,直至八阶(应为今之八盖乡)才返回,还在彝贡(应为今之易贡乡)收获一匹禀赋异常的枣红马,陪伴他和西原一直到羌塘无人区。

面对由哥老会势力控制的川军哗变,陈渠珍身不由己地被裹挟到江达(今工布江达县),最终决定挑选川籍以外的官兵共115人,打算经那曲北出青海,却误入羌塘无人区的凶险归途。

此后,陈渠珍一行的行程中,除了喀喇乌苏(那曲)、日月山、兰州我曾到过,其他在羌塘无人区的形迹我都未涉及,且大多渺不可考,也便就此搁笔,不再神往追溯了。

本文来自微信公众号“途鸦er”(ID:tuya_er)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。