文/图:最笨旅行家石头

主编:嗨皮不二 | 排版:往事随风

游遍山西后,我对北京访古之行是颇悲观的。还能有什么刺激我神经的文遗吗?法海寺固然惊艳,但山西也有永乐宫,惊与喜总是要大打折扣了。

然而还真有:两处巨大到难以置信的木头柱子。

很明显,这是独属于皇家的衡量尺度。

似乎立柱总与权力有关,随便一托就是皇家的屋檐,随便一顶就是宗庙的梁架。若是剥开,又都是细密的、丝丝缕缕的的威严。

这并不无道理,除了规制等级的“高端”,这些立柱本就是实实在在的材料稀缺性的体现。

如此巨大的木材,即便放眼全国都是极少见的,当然只是用来做皇家的陵寝、祠庙等。

可进了明清后,就连最虚荣的皇帝也逐渐难以找寻到它们了。到了清西陵建设时,这样的木材已经几乎绝迹。道光慕陵棱恩殿中的立柱来自何处,是否是国库中的“秘密存货”,直到现在仍是未解之谜。

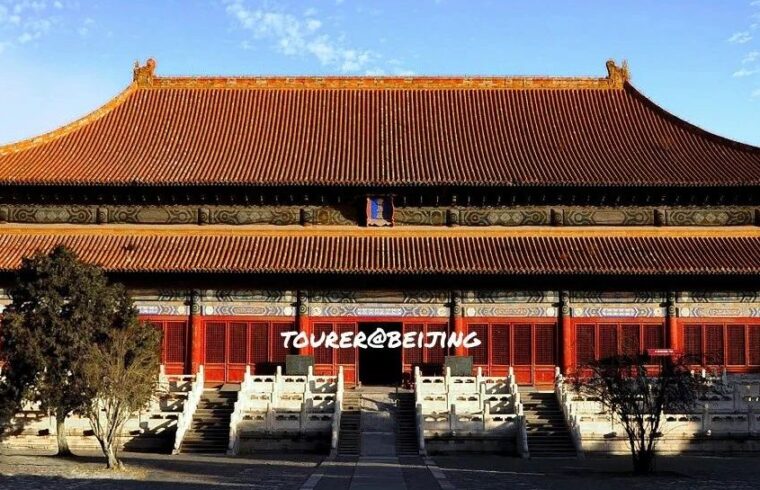

明长陵祾恩殿,比故宫太和殿还宽!

我们常说,“那个小盒才是你永远的家”。对帝王来说,这话也不错,就是小盒可能稍微大了一些。

国内最大的大殿,当然是故宫三大殿之太和殿。然而它并不是最宽的,论面宽,太庙大殿和长陵祾恩殿均在其上。同时由于重建后的太和殿未能占满整个台基,更掩盖了宏大之感。面对大殿而立时,后两者自然显得更气派一些。

称呼它为长陵,其实并不十分精确,但气势大略合适,因国内三座“长陵”葬的都是极富盛名的君王:咸阳的是汉高祖刘邦,洛阳的是北魏的“汉化始祖”孝文帝,而北京这座便是明成祖朱棣。

这三座城,又都是历史上最出名和最有分量的几座。度千古而出一帝,行千里而取一城,长陵的名字实在有魅力。

长陵祾恩殿。

太祖朱元璋建业后,原本定都在南京,也就是他的起家之地。

那个篡了侄子朱允炆之位的儿子朱棣,又依样画葫芦,将大明迁到他原本的封地北平,正式回归了这座与中华诸多羁绊的城市,然而那已经是他即位将近二十年后的事情了。

早在他刚即位之初,长陵在北平的建造计划就已提上日程,成为十三陵的第一座陵墓。

作为百姓、臣民,你只需要考虑如何生。可一旦你成了帝王,如何死便成了头等大事。修建万年陵寝,这是每个帝王一上任就开始规划的,朱棣也不例外。

关于他的评价,自古不一。

五次亲征蒙古,派郑和七下西洋,命人编纂《永乐大典》,朱棣之功自不必说。也有人说他残暴,骨肉相残、株连九族,甚至调侃说郑和七下西洋就是为了把下落不明的朱允炆赶尽杀绝……

生前功过难以理论,身后虚名尚可辩驳。由此见得,这座恢弘巨构实在是对这位千古一帝最好的注释。

祾恩殿内景。

或许是此时的古树资源已十分稀缺,这座大殿并未使用金丝楠木,而是用了仅次于之的香楠木。

在找木材这事儿上,朱棣显然是没有几百年后的道光帝高明的。但这楠木之粗阔亦叫人咋舌。六十根巨柱中,当心间四内柱尤其巨大,世间罕见。

大殿面阔九间,进深五间,体现着“九五至尊”的崇高地位。

当然是规格最高的重檐庑殿顶,大殿底下硕大的台基由三层汉白玉石雕砌而成,栏板水波漾荷,望柱云龙翔凤。

三阶丹陛石相连,象征着至高无上的权力。密密麻麻的黄色琉璃瓦上,大明的辉煌闪耀出六百年不变的威严。

彩色琉璃香炉。

穿越风霜、水患、火灾、兵燹,这座大殿成为十三陵仅存的一座祾恩殿。幸而它是最早、最好的一座,给我们撑起了足够覆盖其他十二座的想象力。

除去开放的四座陵寝外,其余九座皆有不同程度的残破损毁,有些只能用破败不堪来形容,要不是有文保碑证明,恐怕无法相信这是帝王陵的遗址。

上世纪,郭沫若一行人差点拿长陵地宫“练手”,不过幸未找到出口,也即作罢,将目光转向了定陵,让倒霉的万历皇帝落得个尸骨无存的命运。

如此可见,长陵的完整简直堪称奇迹!

祾恩殿天花。

长陵明楼前的五贡。

难道是这山水有灵,冥冥中为它提供了什么庇护?

翻开地图,即刻有了答案:这陵园之东,为蟒山,形如一条奔越腾挪的四爪苍龙;之西,为虎山,状似一只伏地警觉的猛虎。

不但合乎道教讲究的“左青龙,右白虎”之祥瑞,也使得四爪蟒不至于抢了五爪真龙的地位。这紫气淤降之地,长陵就位于正中央,为万瑞之首,难说未蒙些许惠泽。

五爪真龙石雕。

只是,再宽阔的陵园,再吉祥的布置,再耸峙的立柱,也撑不起晚明的凄凉。满园颓废自然有种历史的沧桑感,但也实在叫人感怀喟叹。

离开时,面前是斜坠下去的夕阳,背后是大明将近三百年的浮沉荣光,神道上落满了碎石子,坑坑洼洼的显得有些悲壮。

远方的北京城灯火漫上来,背后黄琉璃瓦渐渐黯淡,晚秋天好凉。

帅出天际!北京极小众的巍峨大殿!

你有没有曾经幻想过,如果古建筑修复只进行一半,让你看到修复前后的直观对比,看到那些几百上千年留存的痕迹,会是怎样的情境?

北京历代帝王博物馆,贴心地帮你完成了这一想象。

在包括天花、斗拱在内的多个位置,特意保留了部分旧制,让我们得以知晓它曾经的样貌。譬如景德门内天花上的旧彩画,便是在世纪初大修时特意留下的,人们可据此了解乾隆年间的彩画做法。

景德门内的新旧天花对比。

景德门内的旧天花-金莲水草。

但最让我喟叹惊呼的,还是那座可以进入的巍峨大殿——景德崇圣殿。

作为中国唯一一座帝王庙的主体建筑,又是皇家禁地,居然能进入参观,令人有些诧异。

大殿同长陵祾恩殿一样,为重檐庑殿顶,也是“九五至尊”的面阔和进深。与皇陵同等级的巨型金丝楠木柱,金砖墁地,绘金龙和玺彩画,黄琉璃瓦顶,一切都是至尊惜崇的样貌。

景德崇圣殿。

几人方能合围的巨大木柱,在空旷的大殿内依次排开。

殿内不设塑像,仅供牌位。正中祭祀的,居然不是当时的君王,而是三皇五帝。自明嘉靖年间初设牌位后,逐朝扩充补缀,最终增至188位。

与带点玄幻身世的三皇五帝同位而列,不能不说是颇为聪明的做法。

然而我总怯想,这样的排场难说对君王们不是种折磨。他们生前,哪个不是天无二日,民无二主?死后却偏要挤在这小格子里,受到雨露均沾的崇敬和祭拜。

好在几百年“同窗”,再不羁的灵魂也大略成为友人,约莫不在意这些了罢。

景德崇圣殿内景。

这些粗壮的立柱,托起的不仅仅是一座大殿,而是一个帝国尊严、荣光、义礼、德行的具象化。

甚至不止于此,它还曾对强健中国人的思想、体质、国术、文化等均作出过尝试。

辛亥之后,这里曾作为学校使用,为民国时期的教育事业发挥过重要作用。其间,以“改革教育、启迪民智”为宗旨的中华教育改进社在此办公。

不久后,部分建筑被河北省国术馆借用,成为强健身心的修行地。

还有一段时间,北平幼稚师范学校在此办学,后来改为女子中学,催生出一大批教育人才。

建国后,仍为学校,但身份多了一层保护建筑的加持。直到本世纪初,北京一五九中学迁出,翌年即修缮完毕,成为珍藏着五百年文化的博物馆。

景德崇圣殿内天花。

大殿后方的展板上,贴着一张1913年法国人斯提芬·帕瑟拍摄的历代帝王庙老照片。

旧影斑驳中,大殿琉璃瓦上荒草曼曼,阶前杂草丛生,汉白玉石散落一地,像极了某些书本里的那些“古老文明的荒草地”。

这是一个连续时代的终结,又是一个蹒跚学步的新时代曾经的起点。

法国人斯提芬·帕瑟拍摄的历代帝王庙老照片。

当某种强盛的权力衰落了,能留下些什么呢?无非是史书墨迹比市井诗歌更浓重一些,百年陵寝比乡野孤坟更庄严一些,木柱梁檩比行道之树更粗壮一些……

但这种宏大的尺度,同时完成了权力的衡量与定义。权力即文明之桥的拱,我们大可厌恶它,鄙夷它,却永远无法将它排除于对文明的审视之外。

碑亭内的天花,灿若星辰。

碑亭内仰头的赑屃。

大殿四周的碑亭里,巨大的赑屃保持着抬头仰望的姿势。

石碑上方,天花上遍布着金色彩画,日光漏处,灿若星辰。

或许权力正如黑夜中的繁星,是我们永远触摸不到又经年向往的。那么明亮,那么璀璨,光是仰望就令人兴奋不已。

就在这里,几百年前的帝王也曾抬头驻立,期待堪舆官占出帝国永不落的吉卦。

殿内展出的文物-威武的唐代青铜龙。

以文字温暖心灵,以色彩阅读世界。

本文来自微信公众号“途鸦er”(ID:tuya_er)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。