古人究竟画了什么?

数次尝试踏入中国画的领域,虽也曾翻阅典籍、解读本,却始终没能缩减与中国画的距离感。

传统的中国画鉴赏书,大半重于画面的讲解,比如画家的背景故事、绘画风格及演变、用笔的分析、题跋的解析等等。

但回归于绘画这一行为上,究竟是什么促使前人下笔?完成后的画作又将有怎样的命运?一幅画为何能改变一个人的命运?画中又隐藏着怎样鲜为人知的细节?

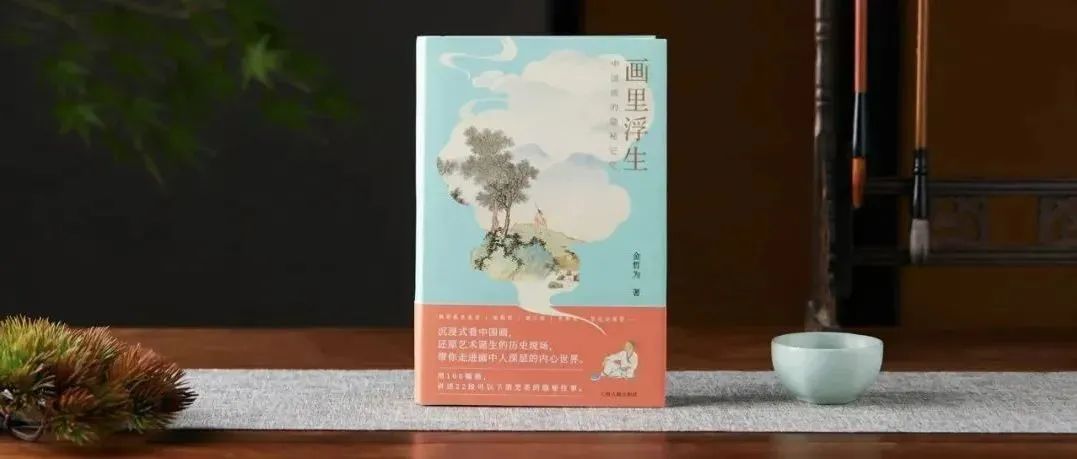

当我拿起这本书时,首先是被它一改中国画书籍以往的装帧风格所吸引,明艳轻快的配色与版式,更带着几分贴近现代生活的亲近感。

松石蓝为背景的封面中,角落里的司马光凭栏斜坐(《独乐园图》[明]仇英),一朵巨大的云彩缓缓浮至封面顶端,而云彩里,竟是扶着藜杖的沈周(《落花诗意图》[明]沈周)。

我不禁开始遐想,这本书要讲述一个怎样的故事。

翻开书,作者的一段自序充分抓住了我的兴趣点:

“力图还原那个与画作对应的历史现场,潜入画中人的深层内心世界,以给予读者一种沉浸式的阅读体验。这是古画研究之于我的乐趣所在,我亦不揣谫陋地以为,这可能也会是让更多人接触、喜欢上古画的好方式。”

“仅凭画作本身,还远远无法完成还原历史现场的工作,更遑论走进艺术家敏感的内心世界。要拼起一段完整的历史记忆,需要捡拾许多散落在历史尘埃中的记忆碎片。”

我突然明白,时间带来的隔阂与读图习惯的演变,仅仅是表层的原因。

每一幅画各自独立于其所在的背景,像一颗颗明珠,虽美却各自散落。而它们与我的距离,时远时近,我始终找不到真切触及它们的落脚点。

书中用100幅中国画,深挖22段隐秘往事,让我们一本读遍2000年的喜怒哀乐。

谁说人类的悲欢并不相通?我看未必。

▲

纽约大都会博物馆 亚洲部

自此,便无药可救地深耕于这座大门内的光怪世界。他在各类史书、论文与原典中拾取碎片,从那些细枝末节处找寻蛛丝马迹。

这一切,为的就是帮我们拼起一段完整的记忆、还原历史的现场。

用他的话说,要读这本书,还应从“浮生”二字入手:“恐怕只有‘浮生’才能概括出人类对生活的某种普遍知觉。”

浮生若梦,年华易逝。古今中外,环境在变、社会在变、思想也在变,可都未曾有人真正逃脱这般心绪。

▲

《韩熙载夜宴图》(局部)南唐,顾闳中

▲

书中对不同版本的夜宴图做了比对

▲

左侧,与歌妓谈笑风生的宾客

只可惜我的转述,也仅能为你呈现原情节的十之一二,整个故事在作者的叙述下,宛如一篇悬疑小说,引得你猜想结局,即便你早已知道,却也猜不到作者的落笔之处。

作者的笔墨,首先是致力于还原一段完整故事,其次才是用画作“打辅助”。且看这一段段精彩的开篇,便能让你“一秒入戏”:

“熙宁五年的早春,河南河阳的一座大山深处……”

通过这本书,我们不仅可以了解中国画的具体细节,还可以读懂唐玄宗、王维、苏东坡、司马光、唐伯虎、文征明等人的内心世界,感受他们在画中时代的喜怒哀乐。

即便是在现代,我们也能在他们的经历中寻得共鸣。为什么这样说?因为有同样感受的,还不止我一个:

▲

图源豆瓣

如果你多次踏入中国画大门而未果,那么请一定要试试用这本书作为一把钥匙。

让它带你沉浸式看中国画,捕捉画中的微妙细节,还原艺术诞生的历史现场,带你走近画中人,更走进画中世界!

“吃画人”六年磨一剑

他创立的自媒体账号“吃画人”,更是数万读者的艺术启蒙地。

原创文章被“国家人文历史”(《人民日报》旗下)、“广东共青团”、“博物馆|看展览”等大号转发,引发广泛关注,好评如潮!

众多网友评论,直呼“上瘾” “内行”,有的人更看出了4D效果~

明明可以靠实力取胜,可它外观也不落俗套,所以还要再夸一夸它的颜值!

封面采用特殊烫金、水油墨工艺,内封用裸脊锁线,一股浓浓的中国风。

可180度平摊,让你清晰阅读跨页大图无障碍。

四色彩印,内页采用东方雅韵艺术纸,色彩还原度高,阅读舒适且手感温润~

为了回馈爱中国画的你,上古社定制了“书+信笺+海报”的精美套装!

仿宣纸的触感,让你瞬间回到快意挥毫的时代;而手感满满的信封,用白描的图案配上洒金装饰,高贵优雅~

本文来自微信公众号“archrace”(ID:archrace)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。