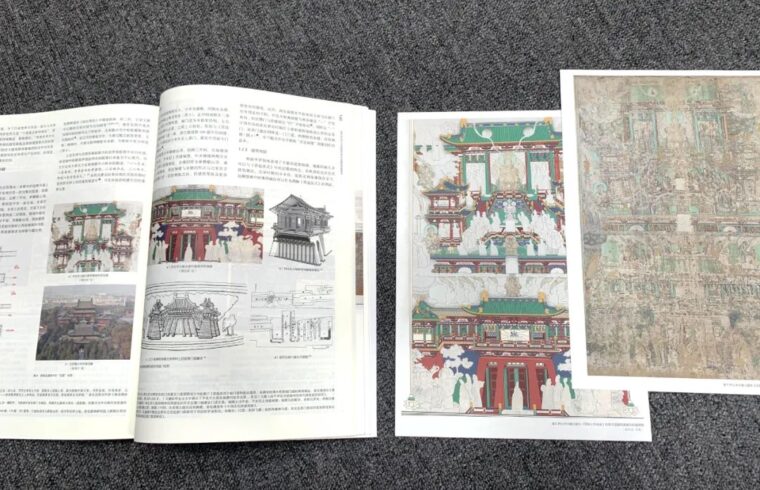

本刊延续测绘图纸刊登的传统,继2021年第1期《山西高平开化寺大雄宝殿内檐彩画复原研究》之后,再次发布山西高平开化寺的测绘成果,并简要说明了测绘和制图的方法。

开化寺大雄宝殿壁画

建筑图像的测绘与复原制图

公众号图文有删节,完整阅读请参见《建筑史学刊》2022年第2期。版权所有,转载请注明出处。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

李路珂,杨怡菲. 开化寺大雄宝殿壁画建筑图像的测绘与复原制图[J]//建筑史学刊,2022,3(2):165-180.

本文来自微信公众号“建筑史学刊”(ID:archhistory-journal)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。