《建筑午餐》是 一言一吾 i-Talk 新推出的一档对谈类栏目,聚焦社会热点和建筑领域新鲜事,闲聊建筑师、文化人的灵感与观点,欢喜与烦恼。不定期推送,为建筑爱好者的午餐加点料。

建筑午餐

Volume 12

Tango:漫画是生活的解药

人焦虑是因为太执着于自我了,破掉执念的方法是干扰注意力。虽然漫画家无法从根本上治愈人心,但可以在人感到最难受的时候,把那个峰给削掉,也是一种帮助。

——漫画家Tango

Tango

漫画家

本名高幼军,上海人。本科毕业于上海交通大学数学系,清华美院工业设计专业研究生。毕业后进入了广告业,现为上海朗仪广告有限公司董事长。2010 年底,Tango 开始在微博上创作“一日一画”,逐渐受到广大粉丝的喜爱。他在无厘头的漫画中融入巧思,将生活中常见的事物进行解构,让人在幽默一笑中得到治愈。TANGO 的作品被网友称为“治愈系”漫画。他已在世界各地举办多场展览,在海外的展览也得到《纽约时报》等媒体的关注。

- 本期聚焦 -

漫画是生活的解药

早在2010年,Tango就以#一日一画 为题,在微博发起原创漫画连载,一画就是十多年。最初为逗笑朋友而画,后来为喜爱他的众多粉丝创作。Tango的初心一直没有改变。

画漫画对Tango而言,是自由创作的机会,也是一种心灵疗愈。身为广告人,Tango的日常难免要接受客户的否定,漫画则是一种对工作的补充,让他可以不受拘束地表达内心,同时也带来自信。面对生活中不时来袭的抑郁和焦虑,作者和读者都需要漫画这枚解药。

西瓜的胸怀最宽广,因为X光片显示它能装下一个宇宙 ©Tango

为了保持创意的活力,Tango选择了最简单的黑白线条作为表现方式,不刻意追求“风格”,也不想被IP形象“绑架”。他自称是“即兴漫画家”,每天简单思考今天什么逗乐自己了,随手一画就很开心,没有限制。

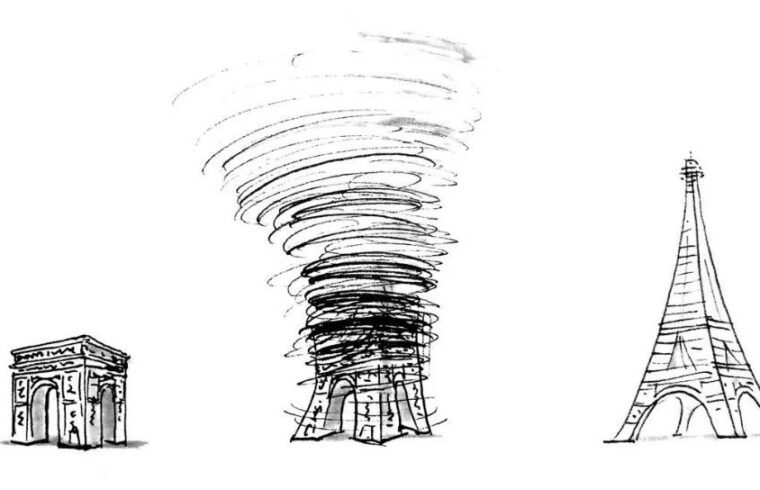

Tango的作品中常常出现建筑,尤其是地标建筑。在他看来,建筑是心理学”集体无意识“概念下,最容易被大众识别的形象。东方明珠、陆家嘴三件套、埃菲尔铁塔等“名建筑们”都不止一次被他狠狠调侃过。当漫画家把一件严肃权威的事物变得荒谬可笑的时候,读者的心情也随之放松下来,反问自己:有什么大不了,开心比什么都重要,不是吗?

01

学数学的漫画家

i-Talk:聊聊你的成长经历吧,如何从数学系学生变成如今的广告人和漫画家?

我曾经有过做建筑师的梦想,高中毕业时曾经想过考建筑类的院校,因为我会画画,而父母又期待我能学理工科,建筑学刚好就是兼顾感性和理性的一个学科,但最终去读了交大的数学系。学理科对我的思维很有帮助,能培养逻辑感,让我对事物的认知有一个模型,很容易分析和判断。

我念大学的时候,计算机学科刚刚起步,数学并没有融入到社会的方方面面,还停留在“解构世界的原理”这个层面上。

进了大学以后,我发现我的老师们都很“孤独”。记得有一次,学校的上课时间从冬令时变换到夏令时,早了一小时上课,但因为老师们都是单身,没有人提醒他们,所以他们都晚了一小时来教室。

当时我就觉得,数学老师好孤独啊,我毕业之后也要这样吗?这种人生状态不是我想要的,我想成为一个更有朝气或者更浪漫一点的人,还有我喜欢画画,最终去考了中央工业美院的研究生,学工业设计。毕业后我做过甲方、去过广告公司,后来就自己创业了。

i-Talk:你的作品中还是有理科生的印记在。

其实我学数学是用来压制自己的感情,我这个人太感性了,一定要学点理性的东西。我很感谢数学,也喜欢数学学习的过程。我很多作品都有理科生的印记,让你感觉逻辑很合理,但是推导到一个荒谬的结果,把你引入陷阱。我觉得这是艺术感染力的一种,前面每一步都没有出错,但就是制造出另一个戏剧性的结尾。

i-Talk:是的,你画的陆家嘴三件套那张漫画,把东方明珠的三颗珠子拿下来就开始唱歌了,秒变KTV。

那个是乱画(笑)。其实我们的生活中有很多平行世界的口,会突然闪现给你。你可以多去思考生活当中的巧合或想象力,把两样不相干的东西放在一起,也许可能是合理的,可能世界的一个bug被你看出来了。做这种思维练习有助于发现世界的真相。

i-Talk:世界有真相吗?

可能没有真相,但何不创造一个真相让人去追寻?

02

享受创作的自由

i-Talk:你在微博上的栏目#一日一画 从2010年就开始连载,当时的初衷是什么?

刚开始的5年我每天都画,这也是为什么我画黑白的,因为能省时间。我可以画在各种材料上,不必注重技法,表现清楚就可以了。

我的漫画其实是从“概念说明书”开始的,一开始只是想把自己的一些idea储存起来,因为我学工业设计,需要把产品的功能说清楚,告诉大家怎么用,为什么这么设计。说明书都是黑白的。后来慢慢发现,创意一个产品反而比真正要制作一个产品更有趣。我一天可以想很多个产品,画一些好玩但没有用的东西,这个过程很好玩,但并不一定要做出来。想象的过程就很开心,感觉“有图有真相”,画了就算做到了。

i-Talk:这很像艺术家思维。

然后那时刚好微博出来了,朋友就鼓励我开一个微博来画画,但是必须天天画才可以。我说天天画有什么了不起,朋友就说那好你就天天画——变成一个变相的打赌,看我能不能坚持。于是我就开了微博每天画画,一开始是画朋友的肖像,我故意把他们画的很丑,刺激他们来看。

后来慢慢就没有东西画了,我想引起注意,就开始画笑话。画能感动我的,感动大家,让大家笑一笑的东西。第一幅画是《大象怎么挖鼻屎》,一只大象把自己的象戳到鼻孔里挖鼻屎。当时就是想让朋友们笑一笑,我那些朋友其实都是学艺术、学设计和做创意的人,很难取悦他们,需要动动脑筋。后来看的人越来越多,他们都觉得这个很好玩。这对我来说好像是得到了专业人士的赞扬,于是我就有了信心继续画下去。后来渐渐开始有粉丝。

i-Talk:从2010年到现在有13年了,你一直在坚持?

我是前五年坚持得比较好,因为打了个赌要天天画。后来觉得形式不够新鲜了,天天做画能会陷入思维定式,那就失去了创意。我就开始寻找突破,会去参加不同的艺术活动,尝试不同的媒介、材料和空间,就像大地艺术节那种。我很乐意尝试不同的形式,就好像我们广告公司的创作,需要打动消费者,一旦你打动他了,他对你有好感,就会产生一点消费的冲动来回报你带来的愉悦。

i-Talk:每天一幅画,你会给画取名字吗?

一开始都是无题。我觉得画的内容本身很清楚了,不需要题目。

i-Talk:你的创作有特定的环境吗?还是说走到哪里画到哪里?

我没有特定环境,就是即兴创作。我作品没有一个固定的人物或动物的形象,没有所谓的IP。我画过很多恐龙,都是不一样的。恐龙对我来说就是一个概念。我画的猫也不一样,创作笔法,都不一样。拿到哪支笔就画哪支,拿到Pad我就用Pad画。自己觉得好玩就行。

我其实应该把自己定义为“即兴漫画家”,因为我不给自己负担。比如你要创作一个人物,就被他绑架,天天围绕他创作。然后你工作完了,要去创作,带着压力就创作不好。我就简单思考今天什么逗乐我了,随手一画就很开心,没有限制。

i-Talk:什么情况下会感觉思如泉涌,什么情况下不想画?

每个人都不一样,我因为在广告公司工作,压力很大,所以其实有一种强迫症。我们每天都在想创意,甚至下班后收到客户反馈说不满意,明天要交三个方案。每天超负荷地去想方案,然后这种压力感就缺失掉了。

这是一种职业的“危害”,一种职业习惯,如果哪天叫我什么都不想,我还做不到。我好像有一种“被动的主动”去想的那种状态,不想让自己歇下来。

i-Talk:你在乎别人对你的评价吗?

好像没有不在乎的人是吧?但我年纪大了,或者看多了,就淡了。做广告,需要经历无数次客户的否定,皮已经很厚了,而且对于艺术来说,也没有标准答案。放在这个环境中是很好的创意,放在那个环境下,就损害了客户利益。我自己的画,创作给粉丝看,读者觉得开心就好。我就觉得很自由,这好像是一种对工作的补充,让我更有自信心。

i-Talk:你有喜欢的插画师吗?

有很多。因为自己画得多了,也会想看看别人是怎么画的,自然会关心这个领域有没有自己喜欢的风格。我有很多喜欢的插画师,比如去年我为GQ杂志策划了一个《问号展》,就把自己崇拜的插画师都请过来了。例如我很喜欢德国插画师Christoph Niemann,他为《纽约客》创作插画封面。他的技法特别好,创意也特别好,很平衡。我觉得我的创意要大过我的技法,有时候都偷懒,用最少的笔画交待了就好。而Christoph Niemann是学插画出身的,我觉得他很完美,是我的偶像,永远无法超越的一个人。

法国插画家桑贝我也很喜欢,我也达不到他的法式品位——幽默、高雅、含蓄、尖刻。我觉得特别好,我是做不到的,我看不到那么多精致的生活。法国人对食物、谈吐,对游玩的地方,生活环境、生活习惯都有他们的观察,我特别喜欢桑贝。

03

用漫画调侃建筑

i-Talk:你好像很喜欢调侃建筑,比如东方明珠。

因为我不太喜欢东方明珠。我是上海人,但我觉得东方明珠好丑。怎么能有个那么不对称的建筑,还是120度角,三个球体,从某个角度来看很奇怪。因为不喜欢,有时候就想捉弄一下。人都有情绪的是吧,会想找个东西发泄。你可以找一些自己不喜欢的东西发泄,也很安全,反正也没有真的在诋毁它。作为上海人,我可以稍稍嘲笑一下自己的城市。

i-Talk:那广州的小蛮腰呢?

那是为百度地图画的一幅作品。当时他们找了一些插画师,每人分配到一个城市,去画对这个城市的印象。一个城市最明显的代表就是它的标志建筑物,所谓的地标。大家都知道“集体无意识”的概念,要找到一个人人都能理解的角度,就是地标建筑。巴黎埃菲尔铁塔也是地标建筑,大家都懂,本地人、外地人都理解。

i-Talk:行业里不是有一句话说“插画师最好的土壤是纽约”吗?

我觉得插画师最好的土壤在互联网。其实地点已经不重要了,就像你在纽约但不能上网,等于是在农村一样。我觉得纽约特别包容,特别好。但也容易让人消沉,因为太包容了,反而得不到重视。谁都是艺术家,就看不到你出彩的地方了。

i-Talk:你的创作如何和城市发生联系?

对我来说是看什么感动我就画什么,但建筑是一种语言,区分你“是否熟悉一个地区”的方式,最大体量的判断就是建筑,我们很容易由建筑来想到不同的地方。

i-Talk:你喜欢什么类型的建筑?

我首先关注在地性和视觉上的合理性。我不是建筑师,没有一定的标准去判断。但我觉得作品需要放置在某个特定的环境里,这个环境,往大里说就是建筑。

就像这次广东南海大地艺术节,艺术家文那创作的神仙壁画,她认为自己的画需要放在适合的环境中,所以她才会把那个空间搭成一座庙。她花在改造空间上的时间远远多于她画壁画,就是想把作品放在她喜欢的环境里。环境不够,她就自己去搭建。她在某种意义上来说,也是一个建筑师。

南海大地艺术节神仙壁画作品 ©️文那

文那为自己的作品改造的空间 ©文那

i-Talk:你在南海大地艺术节也搭建出了一个台球桌。

我这次的作品还蛮失败的,我觉得。这个作品其实是从我的一张画延伸出来的,我有一个外国朋友,很喜欢打桌球,我陪他去,发现台球桌那个灯特别像屋顶,当时触动了我,想把它表达得更戏剧化一点。我把它画出来给我那个外国朋友看,跟他开玩笑说其实桌球是中国宫廷发明的,然后他当真了。这件事我总结出来也是“有图有真相”,你只要画出来,人们就觉得是真的。视觉的证明力要比你去查谷歌直接得多,我觉得很好玩。

这一次就想找一个在地性的元素,我突然想到屋顶可以做出来,但我犯了一个很大的错误,岭南屋顶和北方京城完全不同,我画得太花了,而且岭南房子的体量很小,做出来后反而像个棺材。我想糟糕了,在广东,在南方是最忌讳这些的。然后赶紧调整,但调出来还是差不多。其实棺材的概念就是你死了以后还住在房子里,一个建筑空间,一个容器。

Tango为南海大地艺术节创作的台球桌 ©Tango

i-Talk:聊聊你喜欢的建筑和建筑师。从漫画家的视角如何欣赏建筑?

我很喜欢马岩松,他这次在南海大地艺术节的作品《时间的灯塔》,还有他以前在越后妻有大地艺术节做的《光之隧道》,我觉得很浪漫。还有他落选的巴黎蒙帕纳斯大楼的改造方案,我也觉得很浪漫,没有中标,好可惜。

马岩松《时间的灯塔》 ©️田方方

马岩松《光之隧道》 ©️MAD建筑事务所

i-Talk:我在家附近的香花桥路看到过你在墙壁上创作的一个插画。

那是一个社区的艺术项目,当时他们要用低成本去做一些艺术。那个区域我很熟,因为我大学一年级就是在交通大学法华镇路校区念的。其实这也是一种在地创作,他们让我选一个地方,当时看到那片墙面很无序,挂着空调外机。我想把它的“难看”减弱一点,把它变好看一点。既然不可能改变,我就想画一点东西把它消解掉,如果是有工人在维修,那就会很合理,就好像是长在这里一样。这是一种心理上的逻辑,看的人就会觉得很有意思,不再去纠结它好看不好看,整齐不整齐。

上海新华街道香花桥路的涂鸦作品 ©Tango

还有一次我有个朋友家里一个梁上破掉了,但他的橱好像刚好顶在那里,也移不出来了。然后那一块也很难补。我就帮他画了一个交通标志里有一个人在铲这个东西,一下子就好玩起来了,你不会觉得这是破的,有人在修房梁,我觉得也无伤大雅。而且也很环保,不用再去用材料去修补。

我喜欢把一个不合理的东西用最环保的方法把它给平衡掉,艺术的力量就在这里,你不用再去花很多财力物力,只要从精神上去扭转一下。其实不舒服是因为你思考的回路不舒服,你破坏掉它,再把它剪掉,平衡掉。平衡并不需要毁掉重来,有很多别的方法。

04

一起漫漫疗

i-Talk:你的漫画想给大家带来什么?

我希望能帮人们换个角度思考,从焦虑中转换出来。人们往往会沉浸在生活的焦虑中,突然有个作品引起你的注意力,你关注了,开心了一下,可以继续回来焦虑,但你会觉得焦虑减轻了一点点。

i-Talk:漫画是生活的解药吗?

我觉得是的。比如我办漫画展览,会把最好笑的那些选出来,集中展出。观众就会发现全都很好笑,从头笑到尾,尤其是在国外做展,外国人笑点低,进来就捂住嘴,我就很有成就感。中国人很含蓄,你会突然听到“哈哈”一声然后就没了,再过一会那边又笑。我觉得展览有一种集中疗愈的作用,你从头笑到底,今天就会很开心,觉得这个世界还可以这样想,这样生活。

最近我做了个演讲叫《漫漫疗》,用漫画疗愈。我也不知道原理是什么,从佛学上面说,你需要破掉自己的执念。人焦虑是因为太执着于自我了,破掉执念的方法是干扰注意力。虽然漫画家无法从根本上治愈人心,但可以在人感到最难受的时候,把那个峰给削掉,也是一种帮助。

i-Talk:你比较偏爱画哪一类的题材?

我画得很自由,不会去限定自己。比如我画那么多猫,并不是因为我想画猫,而是猫可以代表人。也可以画狗或者猪,但猫更像人,它很含蓄,有思想。当你把画过的猫都集中起来,又会觉得猫好像真的很复杂,那么好玩。我觉得这种创作的自由和自信是很有意思的。其实就像大数据,你画一段时间,就会知道自己可能更喜欢画猫。

我有粉丝是心理学家,会通过画猜测我的内心。比如我画了高跟鞋,他会说你是不是恋足癖什么的,观众会解读你的心理,我觉得很好玩。其实我画女生总是会画到高跟鞋和平底鞋,大数据会反映出你的潜意识。

05

让AI成为创作的助手

i-Talk:你最近在南京的展览《有猫病》使用了AR科技,怎么看待科技和艺术结合?

科技帮助人提高想象力,我觉得科技对视觉表达和艺术概念也是非常有帮助的,但一定要结合得好。每个人的标准不一样,有的艺术家追求某种真实性,我的标准是要感动看作品的人。如果高科技能增加你的感染力,那为什么不呢?但用过了反而觉得不够感染了,你就退回来一点,原始传统的也用一点,高科技也用一点,结合这种个逻辑关系,平衡就好。

i-Talk:最近很红的Ghat GPT你怎么看,各行各业都会担心AI未来取代人的位置,漫画行业会有这个烦恼吗?

我很欢迎人工智能介入创作,其实我正在启动一个项目,和代码程序员一起研究AI。因为我的求学背景,认识很多程序员和计算机行业里的朋友,我们尝试把某种插画风格喂给计算机,让它学习,因为我的作品足够多,它会根据我的风格提炼出一些算法和逻辑。比如我喜欢画猫,也喜欢画投影,比如猫的投影像一把伞,电脑只需要一只猫,4个方向的光,就可以自动去生成4种影子,然后可以自动识别影子像什么,归纳出一个形象。这时候我就可以看这个有没有戏剧性,和我的作品有无关联,之后再把它发展成一个新的作品。

当我处于一个创作瓶颈的时候,突然有很多素材,有了第一步的创作,那我天天只要喝杯咖啡在这里刷,就可以每天画好多画,然后人家会觉得好吃惊,这个人怎么创造力这么强?其实有AI的帮助(笑)。我觉得AI是完全可以做到的,真的可以做到。所以我现在正在跟程序员一起研究前端代码。

i-Talk:建筑领域也有这类人工智能的工具,例如我们把安藤忠雄的作品全给电脑之后,它可以输出安藤忠雄风格的建筑设计。

跟这个不太一样,因为我的作品有逻辑关系,AI需要真正去学习创作的语言,而不是寻找共同点,生成一个结合的东西。比如狗和耗子在一起,它会出来一个既像耗子又像狗的东西,但这没有具体的意义。应该是先理解“狗拿耗子多管闲事”是一个成语,再生成一个类似的概念,这样更有意思。

我有很多创作可以使用这种方法,比如一条蛇盘在那里想睡觉,它不想盘着睡,想摆直了睡。我就设计了很长的床给蛇睡,那么就很好玩,蛇的梦想是躺得比较直来睡觉,其实并不存在这种梦想,是我的一种设定。

比如我可以有一个“梦想系列”,都是这一类跟自己相矛盾的,不可能实现的梦想,AI就会告诉你还有哪些类似的,你可以找一个最具戏剧性的。这样来筛选创意,工作就会很快,也许哪天我就会一天画10张,因为AI已经帮我完成了第一步,我觉得这是可以。人家就会说这个人太神了,那么老还越创作越多(笑)。

END.

监制:朱丽康

主编、策划:李昕

音频剪辑:白希文

采访整理&排版:兔尔多

图片:受访人提供

本文来自微信公众号“一言一吾ITALK”作者:一言一吾(ID:I-TALK01)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。