《国立中央大学新校园迁建事件考述(1933—1937)》一文聚焦于历史考述,综合各种档案、图纸和日记等信息对国立中央大学这所南京国民政府时期国都最高学府在1933—1937年进行的新校园迁建事件进行完整史料爬梳和史实回溯,揭开这段尘封的历史,铺陈其校园建设过程的筹划酝酿、择址谋略、各阶段校园设计等迁建事件,突出其新校迁建历史所呈现出的国族定位,明确这一已化作云烟的校园所具备的多重学术意义。

国立中央大学新校园迁建

事件考述(1933—1937)

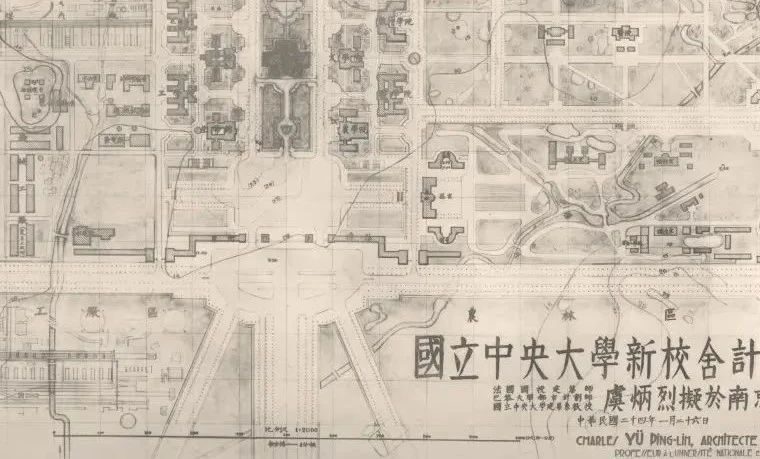

图13 国立中央大学新校舍总地盘图(鸟瞰图)(董大酉)

图21 实施方案的空间结构:扭转角度后的整体性和统一性

微信编辑:张维欣

责任编辑:杨 澍

审核:赵 荣

董笑笑,清华大学建筑学院博士研究生,主要从事校园规划设计及历史理论研究。

许懋彦,清华大学建筑学院长聘教授,主要从事建筑设计及理论研究,包括校园规划设计及历史理论研究。

本文来自微信公众号“建筑史学刊”(ID:archhistory-journal)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。