“子泼墨,父作字,合二而一,曰意境书法,开书画同源之新。”这是三十余年前,朱炳仁与父亲朱德源一起写字作画的场景。

白驹过隙,光阴流淌,藏在这位非遗铜雕大师背后的,是他三十余年来对中国传统水墨画的上下求索与创造革新,朱炳仁将其称为——“云水墨”。

朱德源和朱炳仁

/是缘,亦是“源”/

作为“朱府铜艺”第四代传承人,朱炳仁一直遵循着“以铜立业,以书立世”的家训,他曾多次讲过:“父亲是我从事艺术的启蒙老师,是我的艺术之‘源’。”

朱炳仁父亲朱德源是杭州的书画家,细心的人总能在各地发现朱德源书写的牌匾,如灵隐寺、九芝斋、奎元馆、普陀山等,据说当时杭州近乎半壁的牌匾出自其手,其笔墨气象恢弘,得颜柳真谛。在无铜可做的年代,父子便泼墨作书。故而,朱炳仁对此念念不忘。

1983年 朱府铜艺第三代传承人朱德源创杭州首家民营书画社

中国传统水墨画,道法自然,酣畅淋漓,在朱炳仁铜艺作品里,处处都能找到“水墨”的痕迹,如浮云一般,就像他说的,“很多人不知道,我是先有‘云墨’,后有‘熔铜’,两者实为同源。”

朱炳仁的水墨缘,亦是水墨“源”,是他根植于内的,对父亲教诲的怀念,对水墨画的执着之心。

/是熔,亦是“融”/

2006年,常州天宁宝塔意外发生了一场大火,朱炳仁取回两包熔铜结晶体进行研究,从此熔铜艺术便诞生了。

从铜雕范模中挣脱而出的他,不经意间跨入了铜的大写意之中,像水墨画一样来做熔铜山水的表意手法,他以铜为墨,创造出了属于自己的独一无二的“熔铜”技艺。

朱炳仁创作现场

同时,朱炳仁的水墨画也开始跳脱出传统形态的枷锁,构建起了一种新的水墨语言,刚性的铜和柔性的墨,刚柔并济。他那独特的创作技法,抽象不失传统,如宇宙星空、包罗万象。

这种全新的水墨语言,融合了熔铜艺术的精华,体现出了海纳百川的博大气势。“熔铜艺术”的诞生,让朱炳仁的作品之间相互融会贯通,就像云一样,不拘一格、变幻无形。

只是,这时候的“云水墨”更多的是一种技艺,是一种风格,“云”字依然停留在字面意思之上,也更多的呈现在熔铜作品之中。

尽管如此,左手熔铜,右手水墨,从传统水墨形态蜕变而成的“云意水墨画”,足以表现出他胸中的饱满激情、混沌意象,用“云”,融合他的梦笔生花、艺术人生。

朱炳仁创作现场

/是画,亦是“化”/

三年前,朱炳仁又开始重新诠释自己的“云水墨”,此时,“云”字被赋予了新的意义。

在大多数的非遗匠人之中,朱炳仁是极其独特的,他是最早接触电脑的那批人之一,在电脑还是“286”的年代,朱炳仁已经开始使用它来创作。

骨子里便喜欢新事物的他,紧跟科技的发展,每一步都没有畏难而退。如今,年近八旬的朱炳仁,像年轻人一样,喜欢用平板绘图。

骨子里便喜欢思考的他,擅于创新,一如既往。他认为“云”应该是数字的云,科技的云。传统水墨画加数字技术,这才是“云水墨”应该有的形态,是当代语言在传统艺术上应该学会的表达方式。

朱炳仁创作现场

“先画好水墨画,再在上面进行数字化创作。”在报废了几百张水墨画后,朱炳仁逐渐找到了两者最佳的结合方式。和早期作品相比,现在的“云水墨”作品有了更加丰富的艺术形态,更加细腻的语言表达。

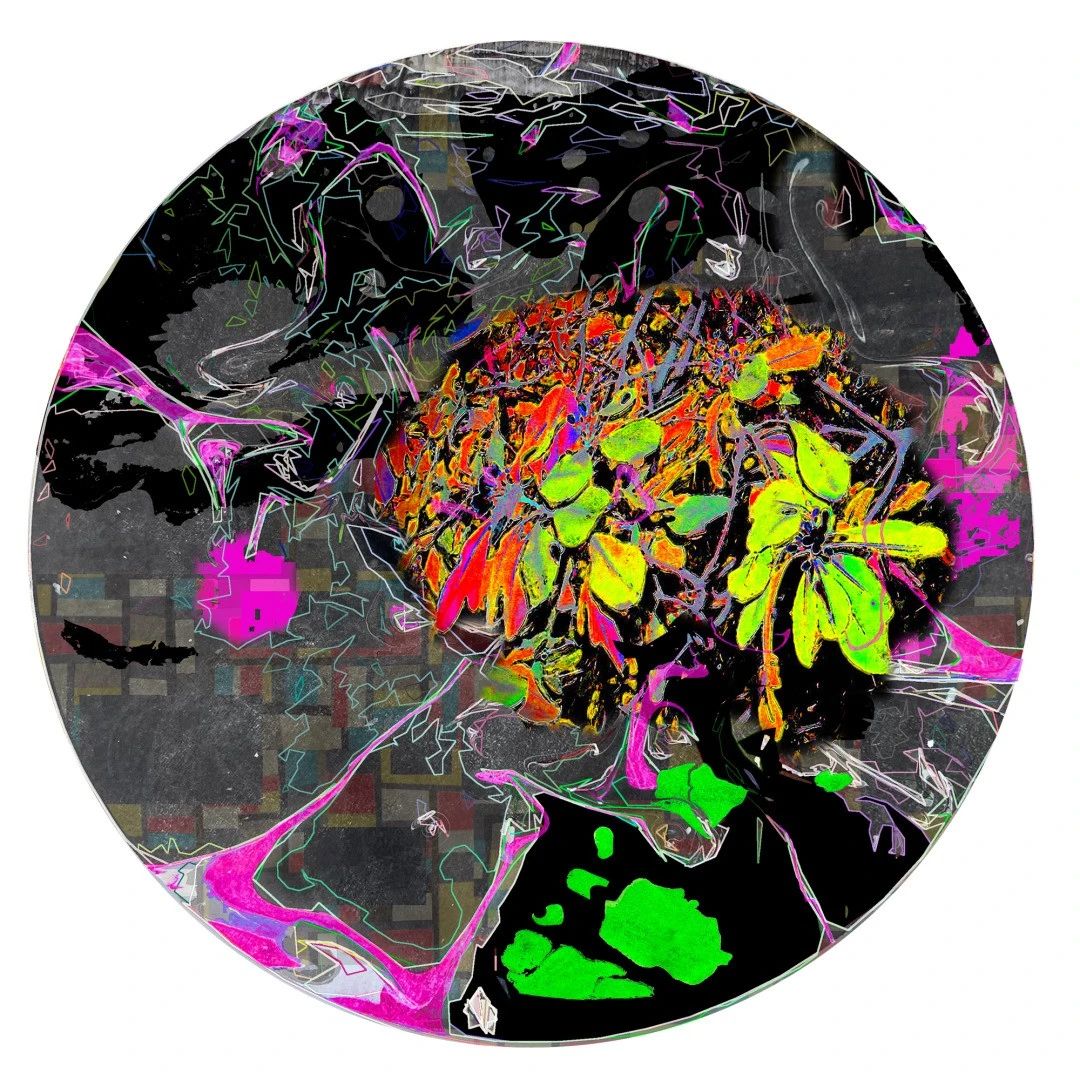

许多见过朱炳仁的“云水墨”作品的人,都会被其所感染,西方超现代主义和传统水墨的有机结合,黑白与彩色的激情碰撞,不同材质的融汇叠加,竟如此富有冲击力。

“云水墨”是画,更是“化”——是变化、也是进化,中国传统文化如何与时代结合,如何用当代的语言去表达,如何走出国门、拥抱世界,“云水墨”值得去关注,值得去思考和研讨。

朱炳仁与作品《生如夏花》

墨流无形 幻景奇境

——评朱炳仁的“云水墨”

■赵力(中央美术学院教授、博士生导师)

“云墨、熔铜,一阴一阳,亦柔亦刚。看似谲异,实出同源。”出身传统制铜世家的朱炳仁,“师天而不师法,承祖而不承宗”,在不断精进的制铜造诣之外,别开新体,独创“云水墨”。

水墨画的创作,并非朱炳仁的一时兴起,恰恰相反,他已在水墨方向上探索了30多年。朱炳仁,从小追随父亲“杭州一代书家”朱德源,父作书,子泼墨,在书画同源的道路上携手同行。而朱炳仁的水墨画,上溯唐代“墨流艺术”,向往于气势宏大的意境,以及畅快淋漓的情感抒发,并倾心于墨迹流动所产生的澎湃气韵。观其近作,他大胆突破旧法,尝试新的视觉语言,将传统书画技法融合现代数字艺术,形成了别具一格的艺术风格。

以水墨写意和数字软件绘画交融叠加所完成的“云水墨”系列,是朱炳仁近年的着意之作。正如他所说:“云随风动,顺应万物,这里的‘云’是一种象征,也是一种达观的人生境界。”他从古代中国“漂浮纹理”的墨流艺术中寻求灵感,结合现代喷墨技艺的“墨流”作品,是其开创性观念、开拓性语言、开放性视野的集中体现。

朱炳仁的“云水墨”,在开创性的艺术观念之上,表达为随自生发。作品不刻意营造人文景观,或是自然景致的具体表现,而是依据墨的流动,因循造势,所谓“天道,因则大,化则细”。这些不经意的图式,构造出虚拟的场域。朱炳仁沉浸其中,任意挥洒,与自然相协调,与古人来对话。

朱炳仁的“云水墨”,往往以湿拓法形成水墨自然流动纹理,线条与经过数码处理的色块构建出一个个新的空间错位。笔墨的交叉与重叠,遵循着古已有之的传统,又尝试打破成法,在抽象水墨的变幻中,追摹古人的笔意化境,探寻今人的开放超越。

比利时安特卫普皇家艺术学院院长巴特曾经这样评价,“朱炳仁是根植东方融汇西方,从传统走向当代的艺术家……他以中国古代文化为起点展开研究,将其变形为一种新的当代表达方式,从而展现了中国风的复兴”。的确,朱炳仁的“云水墨”即是这样的代表——以中华传统诗书文化铸其精神,数十年笔墨书画功底为其骨肉,当代科学技艺融合其中,水墨笔意中显铜骨铮铮,刚柔并济中交汇古今意象。为观者开启了跨越时空的漫游,也昭示着中国艺术美好而绚烂的未来篇章。

朱炳仁“云水墨”作品赏析

朱炳仁 2022云字六号 42×42cm

朱炳仁 入流 40×80cm

朱炳仁 生如夏花 165x348cm

朱炳仁 云字十三号 70.2x138cm

朱炳仁 云字十二号 57.5x92.5cm

朱炳仁 秋云图 113.68.5x5cm

本文来自微信公众号“美术报”(ID:meishubao)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。