2021中国当代艺术年度档案 | 日常与超验

1967 年生于北京市,原籍天津市。1987 年毕业于北京工艺美术学校,1993 年毕业于中央美术学院。现为中央美术学院油画系教授。

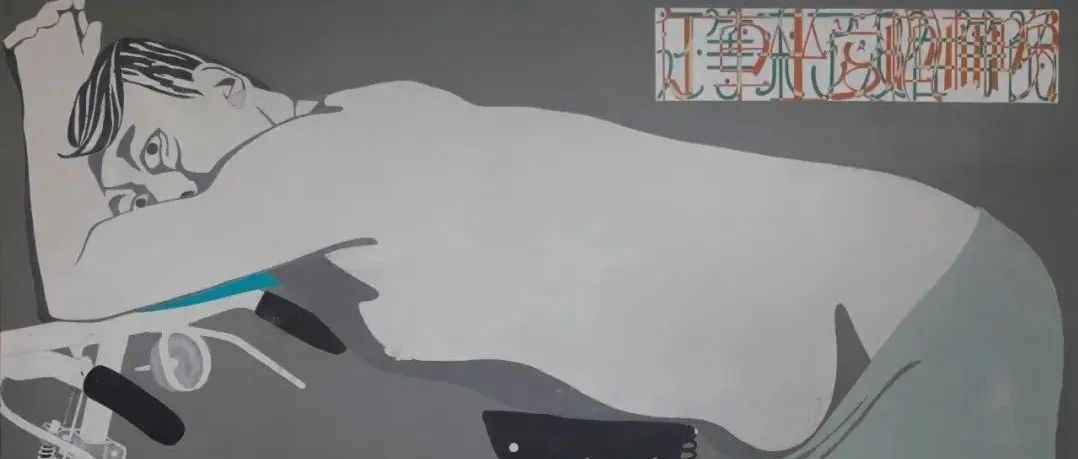

《野火》读后,它在我的肉体器官中留下了影像,让我这个没有经历过战争的人,好像也经历过一样。这些影像,是那种我想扔掉的影像。影像一旦形成往往很难扔掉,它像契约一样用几十年的时间完成了驻留,恍惚间真实不虚了,成了一种自找的伤痛。

—— 马晓腾

|29.8cm × 40.2cm 2021

|212.5cm × 122.5cm 2017 - 2021

|60cm × 50cm 2021

|33cm × 121cm× 29cm 2021

◎小型建筑|布面丙烯 |133.6cm × 161.7cm 2021

本文来自微信公众号“漫艺术”(ID:maanart)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。