被称为上七佛阁、散花楼的第4窟

是麦积山石窟中最为宏伟壮观一座洞窟

但有关其具体开凿时间

尚无直接证据

铭文记载亦留有遗憾

考古学者们孜孜不倦地在遗址现场悉心探求

终能让我们不断地接近历史真相

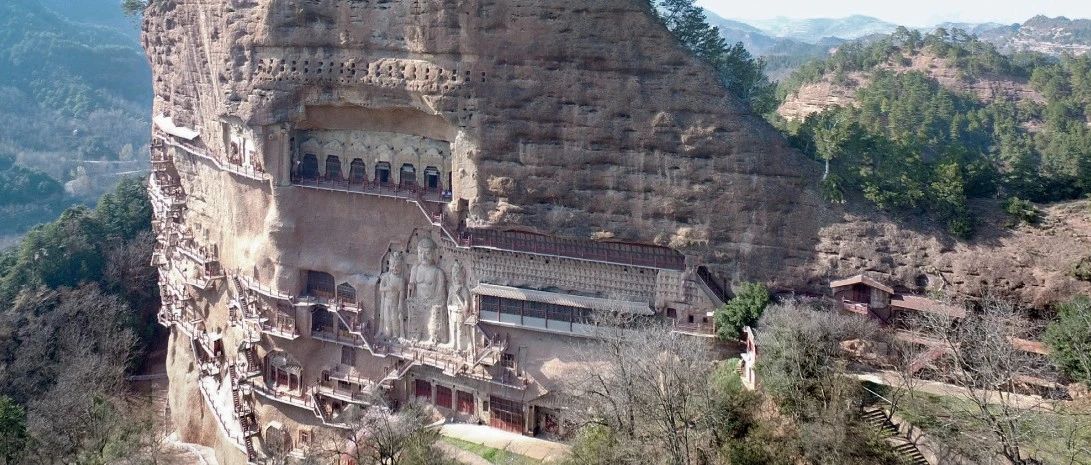

麦积山第4窟外景 图/贾瀜 摄影

立足庾信《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》的解读成果

麦积山石窟第4窟开凿于北周时期,关于开凿的具体时间,笔者曾撰《麦积山石窟第4窟开凿时间考论——以对庾信铭文的解读为切入点》一文进行考证。

该文建立在对庾信《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》的文字解读上,认为该窟的大部分工程完成于北周建德三年(公元574年)灭佛运动以前,灭佛期间停工,周武帝宇文邕公元578年6月去世后此工程继续修建。

关于北周武帝灭佛对麦积山石窟的影响有学者做过研究,从历史背景进行分析,认为麦积山石窟没有受到灭佛活动影响。

本文以现场考察为基础,对各种痕迹进行分析,认为北周武帝灭佛时期的麦积山石窟,特别是第4窟,受到了一定影响。

对第4窟的现场勘察及研究结论

-

对洞窟中人为破坏痕迹的勘察

隋开皇二十年(公元600年)十一月和唐开元二十二年(公元734年)十月十八日,秦州地区发生强烈地震,对麦积山石窟破坏较大,山体中、东部洞窟大多坍塌,位于东崖的第4窟地面、屋顶、檐柱等都出现了大面积坍塌。

由于第4窟普遍存在由地震引起的坍塌现象,在之前的现场勘察中笼统地将各个位置的残毁痕迹,无论是洞窟建筑还是塑像壁画的破坏都归咎为隋唐时期的地震坍塌,从而造成了对一些重要信息的误判。

-

地震破坏和人为破坏的区分

地震破坏和人为破坏叠加在一起的时候,确实难以分辨,特别是经过岁月的流逝,后期出现其他痕迹再叠加,分辨的难度将更大。

但是通过对第4窟现场的长期观察,我们认为洞窟的自然破坏(地震、自然坍塌)和人为破坏通过现场勘察是可以区别的,仅需抓住这两类破坏的不同特点就可以进行区分:

自然破坏的特征是随机性,无规律可循;人为破坏则可以在破坏痕迹中寻找到规律性或明显的人为特点。

第4窟在檐柱后并列七个大型佛龛,内部塑像经宋代重修,龛上方壁面上的“薄肉塑”壁画是北周时期的原作,保持了北周时期 “珠圆玉润” 的艺术风格。

这些佛龛的龛口位置由石胎雕凿,外观皆模仿帐幔下垂的形态,石胎厚度在10厘米左右,且石胎的边缘都有塌毁痕迹,后期对这些塌毁位置用塑泥进行了补修。

仔细对龛口的塌毁痕迹进行观察,就会发现两个需要特别注意的现象:

其一,在七个佛龛的龛口下方都存在其他位置未见的残毁,若将其理解为地震破坏,便难以解释为何这些残毁都在龛口位置,且每个龛口帐幔下垂边缘均受到几乎对称性的破坏,相邻的两个龛口甚至出现完全对称的残毁痕迹。

相邻龛口下沿对称性破坏

麦积山石窟第4窟

而这种对称性的破坏需要在同一物理材质(石胎)的基础上,打击工具、打击点、打击力度相同的情况下才能产生,也就说明可能是同一个人造成的。

其二,龛口顶部两侧的弧形帐幔都出现了从位置到大小几乎完全一致的残缺(现该位置用泥层加碎瓦片塑出),这更可能是有意的人为毁坏。

龛口上沿一致性破坏

麦积山石窟第4窟

根据龛口被破坏的情况进行整体分析,破坏集中分布在龛口的上下两端,而靠中间位置的帐幔则保存相对完好。

龛口破坏的整体情况

上下位置被破坏(椭圆圈部分)

中间位置保存完好(方框部分)

麦积山石窟第4窟

此外,龛口的残缺边缘相对整齐,基本都呈由外向内的斜切口。这种形态的切口从材料受力角度分析,只能是从外侧向内,并斜向用力打击的结果,而不可能是在地震力作用下形成的破坏形态。

麦积山石窟第4窟

这种对称且有规律的破坏有且只有一种解释——有意识的人为破坏,结合麦积山石窟本身及其历史背景,这极有可能发生在北周武帝灭佛时期。

-

对人为破坏痕迹的分析

北周灭佛是一个全国性的政策,在各地都得到了不同程度的执行。在灭佛期间,秦州总管为侯莫陈琼:

(侯莫陈琼)建德二年,拜大宗伯,出为秦州总管。四年,从高祖东伐,为后二军总管。寻改封武威郡公。大象二年,加上柱国。

”

侯莫陈琼在《周书》中记载较少,未见到其信佛的记载,其在执行武帝灭佛政策时相对于其他信佛的官员应该比较严格。

麦积山石窟其他洞窟中未见到明显的人为破坏痕迹,这种破坏痕迹仅限于第4窟的龛口位置。

对于该现象的结论是:这种破坏仅针对第4窟,在其他洞窟,甚至是同时期的洞窟都没有进行破坏;而第4窟也只限于对龛口这些属于建筑装饰的位置进行破坏,对尊像、壁画等则没有破坏行为。

李充信在麦积山开凿大型佛阁,这种大规模的开窟造像必定闻名朝野,并且建德时期该工程正处于施工的最后阶段,宏大的规模和超越前代的气势在民间或朝堂都可能引来汹汹舆论。

而在全国灭佛政策下,地方官员无论是严格执行政策还是做出一些象征性的举措,都需要对这种大型佛教建筑进行一些破坏活动。

但实际执行过程中,在百余年来形成崇佛习俗的背景下,佛教轮回思想深入人心,现场执行者对直接破坏洞窟或寺院中的尊像、壁画等必然有很大程度的心理顾忌。

所以,现场执行者在破坏时就只对属于建筑装饰的龛口帐幔进行了象征性破坏。

因为这种装饰性结构都是可以在后期用其他材料(比如木料或泥塑)进行修复的,这样的做法对灭佛行动的执行者或是在僧人、信徒的心中都是可以接受的折中方案。

就第4窟的具体情况而言,龛口帐幔的岩石厚度仅10余厘米,整体上较为单薄,使用大锤之类的工具进行破坏也较为简单且可行。

龛口破坏的具体位置相对集中在龛口的下侧和上沿。

对龛口下侧进行破坏容易理解,人站立在地面上使用适当工具破坏即可,而龛口上沿距离地面3米有余,站在地面使用工具无法实现,必须借助高凳或支架。

但为了破坏龛口而在现场制作高度适宜的支架较为困难,更合理的解释是当时第4窟仍处于工程后期,现场还有施工支架之类的设施,破坏者只需借助这些支架便能破坏龛口上沿。

而龛口中间位置则因站立在地面或是高架上都不便用力,且施工支架对中间位置也起到了遮挡和保护的作用,可免于其被破坏。

通过以上讨论,我们认为这些有规律的、对称性的破坏是北周灭佛时期留下的痕迹,从而印证了第4窟的开凿是在北周灭佛之前,在建德三年工程已经基本完工,仅剩工程后期的修缮、装饰、绘制壁画等一些收尾工作。

另外,被破坏的龛口用碎瓦和塑泥补塑、后烘烤的工艺在第4窟的其他北周造像上普遍出现,所以也可以认为这些补塑是同时期的,而非后期供养人为之。该观点仅在此提出,后期另论。

洞窟建筑形制及后期补修

第4窟是一个七间八柱、庑殿顶的大型洞窟,庑殿顶和地面绝大部分在地震中坍塌,现仅存东西两侧靠山体的两根檐柱且保存完整,据此可复原出整个洞窟的原始面貌。

东西檐柱上的相应位置都有开凿的凹槽,这些凹槽是安装板材或木枋的位置,这一点不存在疑问。

但有一个需要深入分析的问题,木构件的架设只能在相邻的两根檐柱之间进行,且跨度需限定在3~5米的范围内,而现在东西两侧檐柱间距达到30米,任何形式的木构件都无法架设。

所以木构件的痕迹并不是地震之后某个时期重修留下的,且木构件的架设只能在洞窟遭到地震破坏之前,在各个檐柱都保存完整的状态下才可以实现(各个开间的宽度约为4.4米,除去檐柱直径,两个檐柱之间的净距离约为3.3米,满足木构件架设的跨度需求)。

现在一般认为第4窟的檐柱是在隋开皇二十年的地震中塌毁的,所以木构件的架设时间也应该在开皇二十年之前。

檐柱上的凹槽分为柱头凹槽和柱身凹槽。柱身上的凹槽形制简单,只是用于在两个檐柱之间架设的木枋,属于装饰性构件。

而柱头凹槽较为复杂,整体呈竖长方形。

柱头位置凹槽

麦积山石窟第4窟

凹槽宽度为5厘米,即木板的厚度。木板的安装跨度在3.3米左右,也就是每间佛龛的门面宽度,从力学角度满足了要求。此处凹槽的上部在柱头大斗的上沿,总高度为1.80米,两柱头间宽度约为0.35米。

这样的木质结构如果安装到位,将是一个体量巨大且十分重要的横向构件,而它并不具备实际受力的作用,是对现实中木结构建筑的模仿。

柱头安装横枋位置示意图

麦积山石窟第4窟

第4窟开凿于北周时期,应是仿照同时期的建筑样式而建,其整体和细节的凿建都颇为精巧。

对比第28、30、43窟等崖阁洞窟的建筑结构,此三窟的柱头之间既没有联系构件,也没有安装木构件的凹槽。

从开凿痕迹判断,第4窟最初的开凿计划中可能并没有这样的横向构件,而是工程后期添加的。

从建筑结构的历史考察,隋代以前,建筑的檐柱直接承接大斗,斗上承接横向的额枋,这种基本结构使建筑物最基础的承重构件——檐柱之间缺少直接的联系,建筑整体的稳定性差。

古代工匠在没有解决该问题之前,通常采用粗大的檐柱结合相对低矮的建筑的方法,这能在一定程度上加强建筑的整体稳定性。

至隋代初期,这个问题得到了解决。在天龙山石窟和麦积山石窟的崖阁洞窟中,都可以看到各檐柱的柱头之间采用了横向的额枋,柱与柱之间的直接联系形成了稳定的柱网结构,这为建造大跨度、大空间的建筑奠定了技术基础。

麦积山石窟第5窟开凿于隋代初期,外观也模仿了木构建筑。虽然遭受过地震破坏,但是柱、枋、斗拱之间的结构关系十分完整,柱头之间有宽厚的横枋连接。

麦积山石窟第5窟外貌

第4窟柱头之间的凹槽,其位置正是隋代以后木结构建筑安装横枋的位置。如果采用纯实木的材料在这个位置安装横枋,则会因为重量大而难以在高空安装到位,所以工匠在柱头位置采用了重量轻、结构简单的厚木板模仿大型的横枋。

显然,在最初规划凿建第4窟时,采用的仍然是北朝时期的建筑结构,即柱头之间没有联系性构件。

而在新的结构形式被推广后,当时的工匠认为大型建筑必须采用这样的构件,所以在柱头之间采用木板镶嵌的方法模仿出横枋的样式。

安装横枋前后效果对比

麦积山石窟第4窟

对于这一点,夏朗云等学者也注意到并且发表了论文。该洞窟是在隋开皇二十年地震中坍塌的,所以,这些木板的安装必然是在地震之前。

依照前面的推论,北周建德三年(公元574年)该工程停工,武帝的灭佛政策一直持续到公元577年,故第4窟的后续建造最早于公元578年6月以后开工,且收尾性工程可能延续到公元579年。

仅从时间角度考虑,在因地震而坍塌之前的任何时候都可以在洞窟柱头位置安装装饰性构件,从而难以判断第4窟柱头上安装横枋的具体时间。

但前面提到,该横枋是一个纯装饰性构件,无实际作用。且从现场角度看,如果该工程完工后经过较长一段时间(至隋代),信徒要在柱头位置安装横枋,便存在一个实际问题。

该洞窟位于距离地面30余米的高空位置,柱头距离窟内地面8.5米,在这样的情况下,要在柱头位置开凿凹槽、架设横板是很困难的事。

不仅需要搭设一个安全、稳固并且体量很大的脚手架,还需要向山体外侧伸展出一段距离,以便外檐位置的操作,仅架设的工程量就不亚于开凿一个大型洞窟。

后来的信徒没有必要在柱头位置安装这样的装饰性构件,因此,我们在第28、30、43窟等崖阁洞窟中都没有看到此类横枋的安装痕迹。

所以只存在一种可能:在该洞窟施工的前期,尚未出现此类构件,而到了工程后期,该技术在全国各地建筑中普遍运用,而该洞窟的基本开凿工程已经完成,便只能用木板替代以模仿这个重要的建筑构件,使该建筑的外观与同时期的建筑形式保持一致。

天龙山北齐第16窟和麦积山北周第4窟(设计开凿之初)都没有柱头横枋,而天龙山隋代第8窟和麦积山隋代第5窟都出现了柱头横枋。

结合麦积山石窟第4窟在工程后期增加了木质横枋的情况,便可以对横枋这一重要技术进步出现的时间做出相对准确的判断,应该就是在北周末期的一至两年间。

结 论

麦积山第4窟各龛口帐幔位置的人为破坏可以认定为北周灭佛时期的破坏痕迹,麦积山其他洞窟,甚至是北周时期的洞窟再未发现人为破坏痕迹,所以一方面这种破坏有很强的针对性,另一方面破坏程度相对轻微也体现出当时秦州官员灭佛的象征性姿态。

因为周武帝灭佛最主要的目的是获得寺院占据的各种社会资源,如土地、人口等,至于山区的寺庙、石窟是否最终被砸毁并非其目标。

综合来看,第4窟在公元574年灭佛之前已经大体完工,甚至部分位置的施工脚手架还在。

而第4窟柱头位置的凹槽是安装柱头木质横枋的地方,是在建筑技术进步以后的临时性模仿构建,这也说明该窟在开凿之初尚没有这样的建筑技术,而在开凿完工的后期,该技术才得到了普遍使用。

作为开凿在悬崖绝壁上蔚为壮观的大型崖阁洞窟,第4窟必须要体现出与同时代建筑技术同步的状态。

综合以上,我们对第4窟的现场进行了认真地考察,其结论是第4窟在北周灭佛之前已经大致完工,公元574~577年停止施工,公元578年6月以后重新开始工程后期的各种装饰性工作,这一点与之前的研究结论是完全一致的,且从历史文献和勘察现场都可以相互支持和印证。

本文编辑:水田耕云

文中图片皆采自《美成在久》第47期

本文来自微信公众号“美成在久”(ID:zwmeichengzaijiu)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。