一条令人自豪的“爱国铁路”

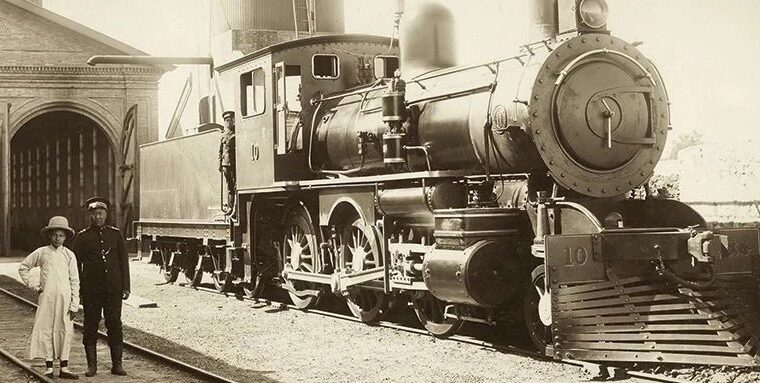

铁路是伴随工业革命和现代科学技术发展而生之物,虽然其自创始至今不过200年不到的历史,但对人类社会的改变已堪称颠覆级别。中国铁路在初期的发展历经艰辛。晚清以降,铁路传入中国,清政府对铁路的态度历经全盘抵触、两派纷争、逐渐接受、自主认同等各个阶段。在经历了甲午战争前的“萌芽期”后,中国铁路迎来了第一次建设高潮。不过,由于当时清政府在政治、经济、技术等方面的力量均相当薄弱,因此这一时期中国铁路的筑路权多掌握在欧美列强手中,依靠外国而直接修路或是借外债修路成为中国铁路建设的典型模式[1]。直到晚清的最后几年,中国铁路“自办”的案例才逐渐出现。这其中,又以京张铁路最为知名。

本文来自微信公众号“中国摄影杂志”(ID:cphoto1957)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。