艺术的本质是什么? 丹托在传统美学理论中找到了一个切入点: “ 再现” ( re-present)。 根据丹托的研究, “艺术再现” 有两种含义, 且早在尼采关于悲剧起源 的论述中就揭示出来了。 尼采在 《悲剧的诞生》 中认为悲剧起源于酒神祭祀仪式, 是对酒神祭祀仪式的再现。 丹托指出, 尼采在讨论悲剧起源的时候实际上揭示了再 现的两种含义: 其一是 “再次出场” (re-presentation), 指的是在狂热的酒神秘仪 中, 酒神 “现身” (present) 在信徒面前; 其二是 “代表” (represent), 即多年以 后, 酒神秘仪被它自身的某种象征性表演所取代 (信徒已经变成了歌队), 出场的 不是酒神真身而只是他的 “代表” (representative), 或者说是酒神的图像, “所谓的 再现, 就是一物站在另一物的位置上, 就像议会中的代表们代表着我们一样”。 在 第一种意义上, 出场的是神本身, 这是宗教仪式; 在第二种意义上, 神仅仅作为图 像出场, 悲剧由此诞生。 因此, 艺术可以是再现, 但只有在 “代表” 的意义上才是 艺术。 按照丹托的观点, 自柏拉图以降盛行近两千多年的艺术摹仿论的伟大之处在 于把握住了再现的第二种含义, 摆正了艺术与现实之间的关系, 但它的伟大之处也 正是它的狭隘之处, 即把再现局限于图像再现, 因此, 它无法容纳像 《布里洛盒 子》 这样的先锋派艺术。 这些先锋派艺术当然可以理解为再现性的, 但不是摹仿性 的再现, 而是 “代表” 意义上的 “关于” (aboutness), 即不只是图像再现, 更是 “关于” 某种主题/意义的。 这儿, 要想确切地理解 “关于” 的含义, 就必须进入分 析哲学的语境。

美国丹托研究专家迈克·凯莉 (Michael Kelly) 认为, 要想欣赏丹托观点的原 创性, 需要记住两点: 20 世纪 60 年代安格鲁—美国哲学状况和先锋派艺术的状 况。20 世纪 60 年代的安格鲁—美国哲学的主流正是分析哲学, 丹托在全身心投入 艺术批评之前已是颇有名气的分析哲学家。 在 《 寻常物的嬗变》 “ 前言” 中, 丹托 直言, 这部专著的目的就是要 “成就一套对 ‘艺术’ 的分析哲学”。分析哲学重 视语言, 主张传统哲学研究的对象 “现实” 是由语言制造出来的。 由此出发, 分析 哲学家追问的不再是 “现实” 的本质是什么, 而是语言如何制造出 “现实”。 “现实” 的问题在很大程度上被 “语言” 的问题取代。 “语言” 也曾是血肉丰满的 “现 实”, 后来演化成了同 “现实” 对立的符号。 艺术同语言何其相似: 在 “再现” 的 第一种意义上, 同 “现实” 同一, 在第二种意义上同 “现实” 对立。 丹托由此断 定, 艺术品同语言别无二致, 都是概念范畴, 同实实在在的客体对象已经隔着三层, “在艺术品有所关于 (或至少能合法地询问它所涉何物) 的意义上尽管艺术品的副 本是普通的实物, 但从逻辑上来说, 艺术品这类东西正可以和词语归为一类。 艺术 品和实物的对立, 恰如词语和实物的对立, 哪怕艺术品在 ‘任何其他的意义上’ 是 真实的”

1。 艺术品同所表现的对象之间原本的 “事实关系” 被 “语义关系” 取代, 当我们称谓某件艺术品时, 说的不是一件实物, 而只是一句陈述, 仅此而已。 所谓 “陈述句”, “它们最一般的特征是它们指向至少两个被时间分割开的事件, 尽管它 们只是描述 ( 只是关于) 最早的事件, 即它们所指称的对象。”

2 “ 陈述句” 表达的 是一系列 “事件” 之间的逻辑关系, “艺术品” 作为 “陈述句” 只是 “关于” 它所 表现的对象, 但两者之间没有 “事实关系”。 如此, 艺术再现就不仅同实物无关, 甚至同作为实物 “代表” 的图像关系也不大———图像不再具有传统摹仿论意义上的 核心地位。 在这样的 “分析” 中, 隐含了一个大胆的论断: 艺术同感性无关。 就此 而言, 与对不可辨识性的分析可谓殊途同归。

从 “再现” 的第二种意义出发, 丹托得出了定义艺术的第一个条件: 艺术是 “关于” (aboutness) 什么的。 但仅仅只是 “关于” 还不足以保证 “候选者” 成为 艺术, 还需要把所关于的意义或主题什么的体现出来, 于是有了第二个条件: “ 体 现” (embody) 某种意义, “艺术是体现, 毕竟是关于艺术的一个深思熟虑的定义 ———尤其是当艺术品不仅再现了一个主题, 而且对该主题有进一步的体现时, 情况 更是如此。 这么来看, 假如一件艺术品未能有所体现, 那么它就还不是一件艺术 品”

3。 丹托后来把这两个条件浓缩成了一句话: “如果 X 体现了一个意义, 那么它 就是一件艺术品。”

4 这就是丹托不无自豪地宣称的 “ 普遍适用且始终为真的艺术定义”1。 同传统艺术定义相比, 此定义最大的不同是剥夺了 “感性” 的主导地位。 什 么是感性? 面对众多质疑, 丹托辩解说, 他所谓的感性就是康德意义上的人类 “感 知特性” , “ 这就是康德在 《 纯粹理性批判》 ‘ 先验感性’ 部分使用的 ‘ 感性’ , 同 知觉作为知识的来源相关。 但这个术语现在的内涵已经发生了变化, 指的是对美的 赞赏性的反应———与之形成对比的是事物可感知的特性”2。 丹托的艺术定义剥夺的 正是作为美感反应的感性, 这就意味着在他的艺术定义中也不可能有美的位置。 丹 托对此直言不讳, 受惠于所学, 他可以 “用分析哲学的长钳子挑出诸如美、 崇高之 类有毒属性”3。 结果就是 “核心定义中丝毫没有提及美”4。

美和艺术到底有什么关系? 至此, 丹托的答案似仍留有余地或者说有某种不确 定性: 核心定义中没有美的位置并不代表美跟艺术没有任何关系———美还可以是艺 术从属的特性。 而且, 就第二个条件来说, 任何 “体现” 终究都离不开感性形式, 诚如评论者马丁·希尔 ( Martin Seel) 所指出的: “ 如果体现是构成性的艺术特征, 那么外观也是构成性的特征, 因为意义明晰的外观正是艺术体现的条件。”5 然而, 虽有这样那样的 “不周全”, 但至少有一点对丹托来说是确凿无疑的, 即美同艺术 没有必然性的联系。 只是, 丹托的反美学并没有止步于此, 当他从历史主义的视角 来思考艺术的本质的时候, 得出的则是远为激进的结论: 美同艺术必然没有联系。

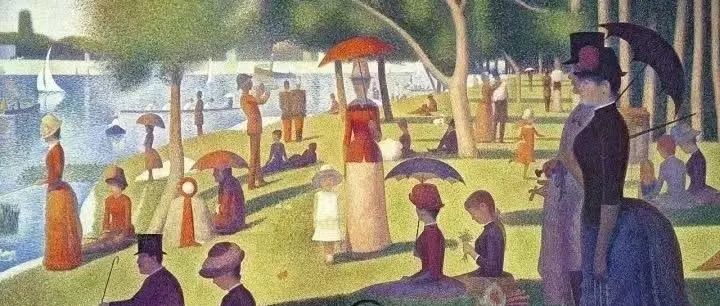

Georges Seurat

乔治·修拉

本文来自微信公众号“有趣的世界美术史”(ID:gb18954436494)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。