01

楔子

今天我在朋友圈看到关于“楼市小阳春又泡汤“的感慨,突然之间一股莫名的怒气涌上心头:老子在上海已经被封闭了大半个月了,你们还在关心房子是不是卖得掉!

后来静下心来想想:这可能就是幸存者偏差吧。我们当时听到”西安有居民因为一个馒头被打“的新闻时,也觉得匪夷所思,难以置信。而现在我们不也经历着”魔幻“的一切吗?

我自己有生以来第一次因为饿的晚上睡不着觉,也第一次因为”肉肉短缺”在朋友圈被群嘲,但这一切都是真实的发生着。

02

幸存者偏差

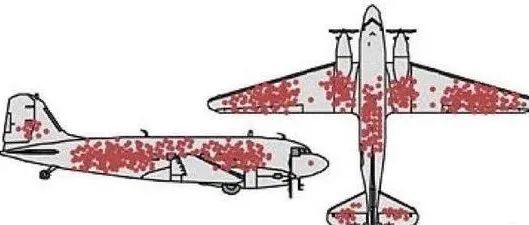

1941年,第二次世界大战中,美国哥伦比亚大学统计学沃德教授(Abraham Wald)应军方要求,利用其在统计方面的专业知识来提供关于《飞机应该如何加强防护,才能降低被炮火击落的几率》的相关建议。

03

试错&成本

04

后遗症

我也不知道这种状态会持续多久,也许会伴随我们很多人一生。

疫情之后对自己好一点,可能会成为很多人的共识:想吃什么就买点;想住宽松点,就换个大房子!

这样的价值观未必符合社会主流,但对于一个挨过饿的人来说,没有比吃饱更重要的事情了,这就是一个平均房价6万+的城市,劫后余生居民的”新常态“!

05

韧性

我相信上海物资缺乏是暂时的,疫情过后总能满足。但精气神什么时候恢复,可能就需要加以时日了。

这次的疫情中,上海很多普通人不管是出于自救还是人性之光,在社区里充当了重要角色,发挥了重要的作用。我们也希望像每一个志愿者一样,在其中发挥作用,但并不一定是充当运力。

我们希望发挥专业所长,所以最近我们在研究”韧性“社区,相信疫情之后一定会有用武之地。

21世纪以来,金融危机、全球气候变化、恐怖袭击、极端灾害频发。"你永远不知道明天和灾难哪个会先来!“--这不是危言耸听,灾难正在世界的各个角落随时发生。

至2030年,将有超过47亿人(占全球人口的57%)居住在城镇。

至2050年,全球甚至会近1.5亿人将生活在海平面以下的陆地上。

面对未来如此庞大的人口基数和让人触目惊心的一组组数据,我们应该如何保护我们所处的人居环境及生态多样性?

从这次疫情中一个个社区里普通人体现出的“勇气”和“智慧”,我相信上海能成为一个“韧性城市"。

06

结束语

我们每个人的出身背景不同,所处的行业也不同,所以关注的点也会有不同。但是在面对未来的不确定性时,我们的命运是相同的。

在面对大灾大难时,人性之光和人性之恶持续交战,往复更替,周而复始。但大多数人坚信:人性之光是社会的主旋律!

疫情之后,你留在上海的理由是什么?

是对这片土地爱得深沉吗?

本文来自微信公众号“良有方”(ID:nomad_liang)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。