当时空被凝固,生活并没有消逝,而是在这一瞬间获得了永生。流转的岁月幻化成琐碎的符号,永动地串联起生命的历程,哪怕是须臾的留驻,也未曾赠与过人们。好在有绘画与画画的人,记录了我们转瞬而过的生活,为时光留下了它在世间的投影。所以本期的“艺术北京”全览,我们将在一组组被画者定格的时光中,寻找生活所残留的记忆线索,一起来吧。

陈余

展现真实的自我似乎是危险的,人们很难容纳‘不同’的人。而在我的感受中,我们都不太需要‘真实’,自我并不重要,相安无事才重要。

——陈余

孤独,似乎是人与生俱来的情绪,也是冉冉黎明后再次轮回的宿命。很多落寞的心事无法解释,在无数座匆忙的城市中,那是一种被忽略、被遗忘、隐约悬浮的絮状物,同时蛰伏在心灵的最深处,无声无息却又无处不在。于是艺术家开始以别样的角度去解读孤独,找寻那个隐匿起来的声音。

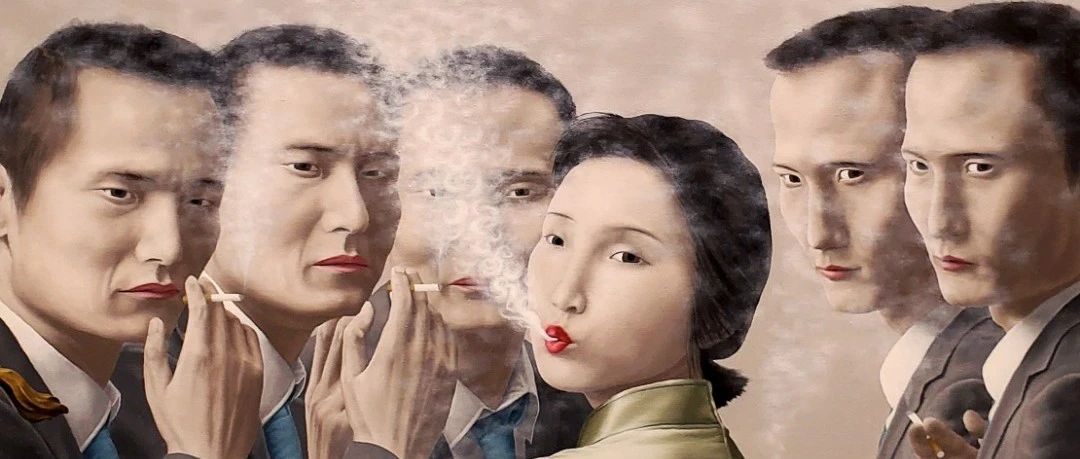

自己,布面油画

陈余,贵州人,毕业于央美版画系。他曾在香港举办个展,并参与了韩国艺术博览会和“艺术新加坡”等群展。他说自己总与胆怯相伴,是一个善于掩饰自己的人,并认为展现真实的自我是件危险的事情,因为人们很难容忍与己不同的人,而这份“不同”往往等同于“狂妄”与“不稳定因素”,只有一团和气才能相安无事。

自己(局部)

在陈余的作品中,总有一个孤独的个体栖居于某个群体之中,人与人之间不存在任何互动交流,而这个区别于其他人的孤独个体,又似乎总能以某种方式打破族群的克隆。借此意象,陈余也向观者展示了他内心的敏感与不自由。

在当代艺术中,孤独的美学总是可以肆意地生长。为了暂时挣脱世俗的束缚,用绘画展现内心的真实感受,陈余习惯于有意无意地记录某段时间内环境变化给社会带来的影响。当大多数人的思想和行为被某种信念所规范时,在他的内心中便逐渐形成了自己对于这个时代的独特印记。

自己(局部)

贾蔼力

如果非要阐释自己的作品,我只愿意以这种纯绘画性的角度进入,跟大家说说我的思考。

——贾蔼力

贾蔼力,毕业于鲁迅美术学院油画系,现工作生活于北京。他的创作风格自成一体,体现了其对哲学与东西方艺术的深刻反思。他笔下的画面如史诗般恢宏,交错混融的现实生活、人物肖像、空间幻想,不仅反映了现代生活的快速发展,也对自然现状发出了有力的追问。

无名日2,布面油画,2007

戏剧性的主题与内容使得贾蔼力的作品如舞台剧一般生动鲜活,强大的视觉冲击力让他的幻想从画布之内延伸到现实空间。而作为画者,贾蔼力又宛若这剧中唯一的表演者,极尽欢愉却也潦倒孤寂。

无名日2(局部)

无名日2(局部)

时永骏

真实的故事往往最能打动人心,所以呈现写实的生活情节始终是绘画创作的原点。当一个真实的故事在画面中得以被还原,作品不仅再现了画者的视野与记忆,更留住了一种情怀、精神以及能量,让同样经历那个时代的观者们得以被唤醒与感染。

理发院,布面油画

理发院(局部)

理发院(局部)

审视,布面油画

审视(局部)

时永骏,毕业于台湾艺术大学美术系西画组,毕业后成为了一位自由艺术家。2009年,他在翻看自己拍摄的照片时,突然想要画些什么,于是便重拾画笔,并于两年后获得了“台开奖”。

时永骏画作,记录的不只是单纯的客体对象,亦是精神对于客体的超越,更是生命与心灵的持久依托。诚如他所追求的境界:若心灵附着于真实,直白的讲述也会闪烁精神的微光。

古道具店.B,布面油画

古道具店.B(局部)

古道具店.B(局部)

尹相允

尹相允,韩国艺术家,毕业于韩国秋溪大学绘画系。2009年,他从英国切尔西艺术设计学院毕业,获硕士学位,并多次在中韩两地举办个展、参与群展。

尹相允善于将光线、氛围和色彩一同捕捉入画,使得其作品更具现代气息。他的作品虽熙攘却有序,狭小的画面中聚集着形形色色的人物,出色的氛围刻画,以静态的一帧,引导着观者展开了叙事性的场景想象。

April in London,布面油画,2014

对于这幅名为“April in London”的作品,尹相允曾解释道:水是“自我”的象征,站在水中的人是“潜在的欲望”,作品中的人群被自我所牵绊。而站在桌上的人是“超我”的象征,他们占领其他人的领域,以超越自我的姿态审视着这个世界。

April in London(局部)

April in London(局部)

摆脱文字的羁绊,用画面讲述故事其实并非一件易事,被定格的每一缕线条、每一处色彩都有着诸多可被挖掘的构思。而万千的心绪,只为时光的一瞥,或源于眼底、或始于心间。

我们下期再会。

本文来自微信公众号“眼缘艺志”(ID:yanyuanyizhi)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。