纪念1982年《全国高等艺术院校美术创作教学座谈会》40周年

自媒体同仁联播

特别说明:

从1979年《美术》杂志关于艺术家自我表现的讨论到1982年首届全国高等艺术院校美术创作教学座谈会,中国艺术界开始真正确认艺术家个人创造力的合法性和创作观念之于艺术教学教育的重要性。从1982年到2022年已历时四十周年,这是中国美术教育教学观念根本性的历史改变,是中国改革开放时代的历史经历和历史节点,也是中国现代化文化转型可圈可点的历史进步,值得纪念,值得书写也值得传播。

为此,四川美院将召开的“新时代美术创作与教育创新”论坛。

2022年度中国美术批评家年会主题为“自媒体与当代艺术批评”,我们以自媒体同仁联播的方式征集全国范围艺术家及批评家“创作教学”典型案例,与之呼应,以图文资讯及视频进行联播,以飨广大观众与读者。

本次活动特别邀请陈默以“微信群500”方式进行更为广泛的联动。

本次参与同仁联播的自媒体微信公众号二十有余。

联播要求是:在联播期间,约定联动的微信公众号及微博同时发布同样内容相关资讯,时间为:2022年12月12日-31日。

发起人:王林

2022年12月中下旬

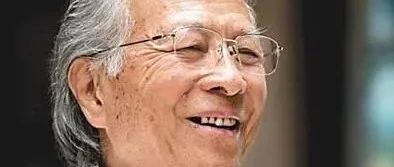

叶毓山艺术—创作教学—案例

叶毓山(1935—2017),四川德阳人。1956年毕业于四川美术学院并留校任教。1963年毕业于中央美术学院雕塑研究生班。历任中国美协第四届常务理事,全国城市雕塑艺术委员会委员,四川美术学院名誉院长、院长、教授,四川省美术家协会名誉主席、副主席,四川省文化厅艺术委员会主任,四川雕塑艺术院名誉院长。全国“五一”劳动模范奖章、中国文联造型表演艺术终身成就奖、中国雕塑艺术终身成就奖获得者。

1962年,叶毓山完成中国人民革命军事博物馆《毛主席全身雕像》雕塑。1976年担任毛主席纪念堂“毛主席汉白玉坐像”创作组组长。在半个多世纪的创作生涯里,先后有一百多座著名雕塑问世,成为全国诸多城市和纪念地的标志性雕塑作品。作品《大地》获1980年全国美术作品展优秀作品奖;《春夏秋冬》获1987年全国首届城市雕塑优秀作品奖;《歌乐山烈士群雕》(江碧波、叶毓山)获1987年全国首届城市雕塑最佳作品奖;《独立·民主·解放·建设》获上海全国评选主题雕像一等奖;《杜甫》获全国美展铜奖。出版有《丰碑永铸浩气长存——叶毓山红军长征主题雕塑作品集》《叶毓山雕塑作品选集》《歌乐山烈士群雕》专辑、《叶毓山新作介绍》等。

叶毓山先生长期从事美术创作教学,培养大批的美术人才,对新时期四川美院的教育思想、教学观念、教学体系与方法的学科建构做出突出的重要贡献。

01

艺术成果举例

叶毓山《遵义红军烈士纪念碑》1984年

花岗岩石雕 立于遵义红军烈士陵园

江碧波、叶毓山 《歌乐山烈士墓群雕》 雕塑 花岗岩 八十年代

“我在构思歌乐山烈士群雕这一作品时,反复追求一种造型特色,使之能恰当地体现出这一雕像的深沉主题和气氛环境。在开初的一批草稿中,始终未跳出一般程式化和生活原型之局限。是大自然给了我启迪,在自然中寻求到妙悟。悬岩峭壁、山泉深涧、江岸奇峰、滩头巨石、透天洞孔,大自然的造化,不就是永恒的纪念碑!让人联想,山岳巨岩的沉重凝重,不正是烈士英魂永恒的象征吗!由此我萌动了不可遏止的创作激情,决定把众多的形象凝聚在巨岩般的整体中;巨岩似不朽的先驱,散下的长发似悬吊的钟乳石,人物之间的夹缝似山泉流淌的沟谷,构想整座群雕似一块从天下降落的陨石,似地下长出的一盘巨岩,雕塑家只是因势利导、以材取形,点化其精神而已。这种回归自然的艺术构想,不正是可以让烈士的英灵安息在他们为之浴血的这块土地上吗!我在处理整体环境时,也把握住这种意念,将群雕处理在歌乐山苍茫沉雄的氛围里,融自然美于艺术美之中。

表现革命烈士的纪念碑为数较多,一般容易流于表面的架势。然而烈士也和常人一样热爱生活、珍惜生命,他们英勇斗争,慷慨就义,同时也有对亲人的眷恋和美好的向往,以及生活中一时一事的愉悦和欢快。昂首挺胸壮烈牺牲当然使人肃然起敬,而革命者在临刑前那种十分痛惜小生命的情景——包括一只蝴蝶或一只小鸟,往往更动人心弦。一组群像,有男有女,有老有少,他们的性格也绝非一致,像一部交响乐,有高昂、有平缓、有轻快、有低沉,当整体构成一乐章时,似乎才能较为深刻地体现出烈士们的精神面貌和那丰富而深沉的情感之声。”(节选自叶毓山《歌乐山烈士群雕创作后记》,原载《美术》杂志1990年第4期)

叶毓山《忠魂曲》花岗石 1989年

叶毓山 《万众一心》上海军民抵抗日军侵略群雕 1994年

铸青铜、汉白玉 高5米、长19米 立于上海龙华烈士陵园

叶毓山 《红军突破湘江纪念碑》1993-1996年

灰白花岗岩 主碑高30米;群雕长46米、高11米

立于广西省兴安县红军长征突破湘江烈士纪念碑园

叶毓山 《独立 民主》花岗石 高7米、长13米 1997年

叶毓山 郭其祥 龙德辉 伍明万 王官乙

黄才治 项金国 杨发育 何力平 罗耀辉 余志强

《春夏秋冬》 青铜 105x85x44cmx4 1980年

叶毓山 《大地》雕塑 获1980年全国美术作品展优秀作品奖

叶毓山 《杜甫》 木雕 1963年

叶毓山 《杜甫》 1998年

青铜 成都杜甫草堂博物馆

叶毓山 《举杯邀明月——李白》汉白玉 高380cm 1996年

立于美国西雅图、成都杜甫草堂博物馆、叶毓山雕塑馆

叶毓山《细雨骑驴入剑门-陆游》60×27×110cm 青铜

叶毓山 《八仙·张果老》 花岗石 高1.4米 1995年

叶毓山《八仙·何仙姑》花岗石 高1.9米 1995年

叶毓山《八仙·汉钟离》

叶毓山《八仙·吕洞宾》

叶毓山《八仙·蓝采和》

叶毓山《八仙·曹国舅》

叶毓山《八仙·韩湘子》

叶毓山《八仙·铁拐李》

叶毓山《落霞与孤鹜齐飞》 玻璃钢仿铜 100×80×30cm 2014年

立于叶毓山雕塑馆

02

叶毓山/创作教学案例

——以创作带动教学带动基础

叶老师工作照 2003年

《和平 友谊 春天》泥塑 与董志刚、陈金辉等

关于面

“在造型艺术上,我们心目中不能没有体与面这个概念。在任何时候都要用这个概念来指导对于形体的观察和塑造。对于一个有一定造型能力的雕塑家,应该说是心目中装着这些大块大面的关系,而在这些大块大面关系上塑造具体的、有生命的形象。”(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

1980年10月余志强、项金国在叶老师家上课

造型的移情作用

“关于人体习作,严格地说:标准是什么?还是形和神的关系。

模特儿是一个有生命的人,同时也是有思想、有感情的人。所以我们在写生时,决不能冷冰冰地去翻解剖,为搞结构而搞结构,而是在对于对象的形体有了感受之后,带着一种表现的冲动来尽力地塑造对象,有时甚至可以有分寸地得意而忘形。”(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

项金国作品《敦煌守护神——常书鸿》 65×115×25cm 铸铜 2017年

整体与局部

“叶老师说:

进行了两周的小型人体速塑,可以肯定:在追求生动性上,表现黏土的技巧上是有进步的,特别是有些局部强烈地起伏着。

但是,反过来说,这些与对象的接近是有很大距离的。凹凸都超过了对象,导致的是少女成了妇女,整体关系差。

为了追求某种生动性,夸张一些,强烈一些,泥块推得流畅一些,是可以收到很好的效果的。应值得注意的是这种效果往往是表面的效果,如何在快速的人体塑造上既保持生动性,又符合对象的总体把握,该粗犷的粗犷,该流畅的流畅,这个度是需要历练的。”(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

项金国作品《春暖》(红砂石) 高70cm 1980年10月

项金国作品,晒场上(木),高50cm

入选《湖北省第六届美术作品展》(武汉),台湾收藏家收藏

关于“走得通”

“叶老师常对着雕塑说“走得通”或“走不通”,其意是:

①动态与节奏的线走不走得通。人物的任何一个动态,头、颈、胸等关系如何扭动,四肢与人体的关系,什么部位挤压,什么地方放松,什么部位绷紧,等等,构成若干十分

有韵律的运动线。那么你对这些线是视而不见呢?还是抓住不放,甚至强调?这是一个走不走得通的关系。

②体形的整体与各个局部,是否有内在的联系。这一问题与前面谈及的穿插是一个道理。

③如头发的松蓬与死实。那么透过额头穿过松蓬的头发与死实的低点是否构成头骨的骨形,并且是有棱有角的形,这也叫是否走得通,即透过现象看本质。”(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

项金国课堂笔记

走得通—穿插—节奏

“宇宙早就有了节奏的活动,在树与草、海和潮、行星与恒星的活动中都有节奏。

当人们讲话,使用强音和弱音,或讲话中稍有的抑、扬、顿、挫,所突出的字眼的长短、强弱中就有节奏。

人体的轮廓,肌肉的起伏,头发的走向以及人在运动时体块的平衡,潜在的、微妙的、均衡的变化等,构成了多种线的内外穿插。反应到外形上便是紧张、松弛、坚硬、柔软的变化。

以上这些规律,我们归纳成:雕塑上的走得通,结构上的穿插,用音乐术语就是节奏。”(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

1980年3月叶毓山先生在《女人体》泥塑课教室讲人体结构的穿插关系

关于处理

“一幅画,哪儿是主要的,突出出来;哪儿是次要的,虚过去,一座雕像也是一样。

①骨和肉的区别,骨头是硬硬的,肌肉则是软软的。在塑造时就称其为在方方圆圆对比的过程中呈现。

②头发。头发要仔细研究,而且要透过头发看头骨,从正面看,外轮廓有九个点。头发的边线处理不得当,头发便会像用假发安上去的一样,所以要十分讲究虚实。

③雕塑是有它的局限性的,比如,不能像绘画一样有背景和环境烘托,不能有过多的道具等,这是雕塑的缺点。但是反过来又是它的优点。因为当你克服了这种局限性,它便成其为独特的语言。它所达到的艺术表现力是其他门类艺术不能达到的效果。

④节奏与韵律。大自然的万物都有节奏与韵律,哪怕风吹树枝的摇动,它绝不会是机械的幅度同样大的摆动,而是忽大忽小、忽偏左忽偏右。太极拳的身体和四肢的配合和呼应,都能说明这些问题。

美术家要训练敏锐的眼睛,要能在自己周围发现可取的东西。”(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

项金国作品《形态之九》105×53×40cm 木 2012年

形与神

“神”是一个虚无缥缈的东西。

“形”才是一个具体、实在的东西。所谓“以形写神”,就是说要通过具体的、实在可视的形来表现神。神是通过形反映出来的。

神:神态。很难讲具体,有时稍纵即逝,关键是看给你留下什么最为深刻的印象,即感觉。

形与神的关系是一种内在联系的关系。有形无神只能是毫无意义的形式。有神无形或说不可能,或说是几何抽象主义。(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

项金国作品 《形态之十》89×51×33cm 木 2012年

感觉

“对于对象的最新鲜的印象可说算是感觉了。

造型艺术家,始终保持最新鲜的感觉是十分重要的,也是较难做到的。

塑造一个对象,刚开始的时候很激动,抓起了黏土噼噼啪啪地上大泥、塑造。在这一段时间里,脚不停,手不停,脑不停,一气呵成就把新鲜的感觉,大的体面关系一齐上上去了,而且还十分生动,看上去每一块泥都很有激情地在发挥自己的作用。

关键的问题就在下步的进程中。

往往又有这种情形:时间一长,模特儿疲劳了,生动的姿态消失了,自己的眼睛也疲劳了、腻了。这时候如果不冷静地分析、研究,也随着模特儿姿态的变动而变动,等你事后发现时,时间、精力、感觉都不如先前充沛。这时只好反复加减,恐怕很有经验的雕塑家在反反复复的调整中都会不及刚上泥时的感觉新鲜。怪不得叶老师在这种时候,常常是叫我们:休息一下!”(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》课堂笔记摘抄)

余志强作品 《走出梦境》 楠木 高57cm 1996年

近期全系教师集中在车间放大重庆长江大桥雕塑《春》《夏》《秋》《冬》,每一座高8米,叶老师负责《春》,郭老师负责《夏》,龙老师、罗老师负责《秋》,伍老师负责《冬》。每一座雕像派一个青年人当助手,我被安排在协助叶老师放大《春》。在放大过程中,有两件事情对我教育与启发极大,值得认真记下来。

其一,在放大《春》的过程中,为表现少女飘逸的动态,有一组摆动很大的飘带,尽管按照定稿放大,由于泥的自身重量及飘带部分悬空,处理好的难度是极大的。经过几天的努力,大关系应该是接近定稿了,并进行了深入的塑造。

叶老师来了,他习惯地绕着雕塑看了一圈,也习惯地肯定和称赞着值得肯定的地方。我知道,下面就是“问题”了。

“你看那个飘带凸起的部分有点生硬,好像‘走不通’。”哈哈!这一段有点露骨架,我加高了两端想“顺”过去,结果还是被先生一眼就看到了。既然问题“暴露”了,就改吧!别看这只是一个局部的问题,改动起来可是伤筋动骨的大动作,整个飘带得把大泥下下来,然后改焊骨架,重新塑造,日夜加班地干了四五天才得以恢复。

又过了几天,飘带上浮雕的花朵也做好了,叶老师刚表扬说花做得很生动,话锋一转又说:“项金国,如果一根飘动的飘带上面刺绣着很漂亮的花朵,在飘动中你能看到具体的每朵花的花瓣吗?”是啊!我怎么没想到呢。于是,我想到了打散构成的处理方法,甚至按走向加长部分花瓣的长度以增加动感。

以上两件事例使我想到了民间的“篾片理论”。特别是湖北人,当别人比他高明一点时,他却总是不虚心地说:充其量他比我强得了一篾片。我理解:篾片很薄,这里可能是指厚度或高度,当把竹子削成篾片而编竹席,它的厚度是极其有限的。问题是,当一篾片一篾片厚度累积起来呢?那它的高度可以是无穷尽。更何况当我们看体育运动世界级跳高比赛时,跳到最后的极限高度,可能就差那么一篾片,人家可能就是世界冠军了。同理,艺术大师之所以是大师,他总能对自己不断提出新的要求,不断确定新的高度,一篾片一篾片地累积,不舍不息,自然就有了厚度、高度和宽度。

啊!大师是这样炼成的。(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》日记摘抄)

余志强作品《男孩和三只鸽子》铜高56cm 1996年

有一次,我做一个头像,模特是黄桷坪搬装公司的退休工人邱师傅,这老师傅有一对浓浓的寿眉,一边眉毛微微朝下弯,一边眉毛微微朝上翘,我尽量想做像对象,就照样描摹下来。当时项金国还没来,只有我一个人在教室上课,系里的老师有时也顺便进来看一看。有一天一个雕塑系老教师进来,看了看我做的头像对我说,你这个结构不对,人的结构是对称的,你做的眉毛怎么一边高一边低,我想也对,于是就改了过来。后来叶老师来了,围绕模特转了几圈后对我说,你看这老师傅多有个性,你做得还是像他但是特点不够,显得有点平淡,你看他眼睛看着斜上方,恰巧这边眉毛也往上翘。叶老师一边说一边顺手将那边眉梢向上一挑,一下子整个头像就产生出焕然一新的感觉,使我受到极大的启发。这个头像完成后,被学校教具室拿去翻成石膏像,取了个名字叫“邱老头”,作为素描课的教具用了很多年。我对那天上课关于眉毛的细节感受至深,当时我的认识只停留在所谓的忠实于对象,其实只是拷贝自然。先前那位老教师注重的是规律性,是结构,而叶老师注重的是精神的提升和个性的表达,这也就是“再现”和“表现”的区别。后来我当老师后,也经常给同学们讲到这个例子。叶老师在上课时也重视解剖结构,但他认为解剖结构是为表达情感服务的,要灵活应用。(节选自余志强《永恒的高山——恩师叶毓山及其雕塑创作》)

余志强作品《男人头像》 黄铜 高52cm 1995

余志强作品 《醉》木雕 31×40×30cm 1984年

在做歌乐山烈士群雕时,主体部分是采取1∶4放大。泥塑定稿只做四分之一大,泥塑定稿做好后翻模分块交给石工放大四倍。头像则要求准确,必须是1∶1等比例放大。我也参与了头像放大工作,在放完后将头像翻模交石工师傅雕刻,结果石工师傅在雕刻其中正面主要人物头像时,装点线器出了一点误差,快完成时才发现人物的脸颊有一块面积厚度差一点点,如果顺势修平也可以,但现场人员不敢做主,请叶老师来看。结果叶老师来一看不仅没责怪石工师傅反而大为高兴,认为那一块还未剁斧的面积保留了花岗石开荒留下的天然的粗粝肌理,在这一特定场景特定人物的脸上,恰恰表现出烈士所处环境的惨烈和精神的倔强。马上叫石工师傅停下,只做了一点微小的衔接处理,最后完成的效果确实令人叫绝。(节选自余志强文章《永恒的高山——恩师叶毓山及其雕塑创作》)

余志强作品 《呼喊》雕塑 高59cm 1997年

专业上的学习和收获不仅仅是在课堂上,更多的是在跟随叶老师的创作实践中。叶老师也有意让我们多实践,安排项金国和我参与长江大桥《春、夏、秋、冬》雕塑定稿的创作。项金国参加的是《春》那一组,我参加的是《冬》这一组,在这个过程中我们学到的东西远比课堂习作多得多。叶老师的大型纪念性雕塑很多,往往是大气磅礴,造型大起大伏,纵横开合,具有极强的震撼力。在跟随叶老师的实践过程中我慢慢发现,他并不是把雕塑的整个造型全部纳入控制之中,有时候感觉他好像是在与大自然合作塑造形体,好像是有意识留一部分给大自然的鬼斧神工。(节选自余志强文章《永恒的高山——恩师叶毓山及其雕塑创作》)

叶毓山与余志强

师道——中国国家画院雕塑院研究员师生联袂雕塑展在大同中国雕塑博物馆如期开展,我陪叶老师在馆内边议边评看完了全部作品。这次展出的作品,由于是师生联袂展,除了雕塑院研究员的作品外,最主要还是青年雕塑家的作品,他(她)们的作品无论是形式语言、材质媒介还是观念表达,其跨度极大。对于相对具象的雕塑,叶老师点了几件分析说:“雕塑技法都很娴熟,但我们对比之下不难看出,有的内容很好,但没找到最佳的形式语言予以表现;而有些作品形式玩得很奇特,可是缺少内涵,即内容。当然,在评奖时我也选了好几件内容与形式非常统一的作品。又如,在材料语言既独特又有内涵的,还有完全不靠造型表达,完全靠材质媒介表达观念的也有一批好作品。这些作品首先在视觉上并不能让人立即做出判断,正因为这个原因,观众就要探个究竟,这就产生互动了,也就是说观众也参与创作了。当观众按自己的判断提出了他的理解,甚至有某种开悟,这实际上是一种形式和内容巧妙的结合而达到了艺术的真正意义,同时也是艺术作品真正的灵魂所在,意象、抽象艺术也一样,有人说:艺术是一种有意味的形式,我把这种形式作为作者的情感,它区别于现实主义的自然主义再现,更区别于我们常说的图解。(节选自项金国《我的老师——作为教师、作为院长、作为大师的叶毓山》)

2012年叶老师出席师道展

(右一为叶毓山、右二为陈云岗、右三为项金国)

余志强简介

1949年出生,1981年毕业于四川美术学院雕塑系研究生班。1984年到比利时安特卫普皇家美术学院高等研究院进修。曾在四川省得荣县文化馆任美工。现任四川美术学院雕塑系主任、教授。曾参加第六、七、八届全国美展,第一、二届全国城市雕塑艺术展,海峡两岸雕塑艺术交流展等。译著有《现代雕塑简史》。

项金国简介

1950年出生,毕业于湖北美术学院美术系雕塑专业。后入四川美术学院,在叶毓山先生门下攻读研究生课程。原中国美术家协会雕塑艺术委员会委员、原湖北美术学院雕塑系主任、现为中国文化艺术发展促进会雕塑专业委员会副主任、中国国家画院研究员、湖北美术学院教授、全国城市雕塑建设指导委员会艺术委员会委员、中国雕塑学会常务理事、武汉楚文化学会理事,从事雕塑艺术教学、研究、创作40余年。

(文字由重庆同门艺术中心整理,图片由余志强、项金国、陈云岗、向理等提供)(海报设计:唐瑀琪,执行助理:王军军)

本文来自微信公众号“重庆同门艺术中心”(ID:gh_686d5e8c73fa)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。