心中有逸格,处处是书房

1984年,受知名学者王世襄(公元1914~2009年)先生之邀,我前往北京,将其著作《明式家具珍赏》一书翻译成英文。

王世襄的家在北京胡同的四合院,他与家人曾住在其中的三间房里,屋内放满其所藏的中国古典家具。

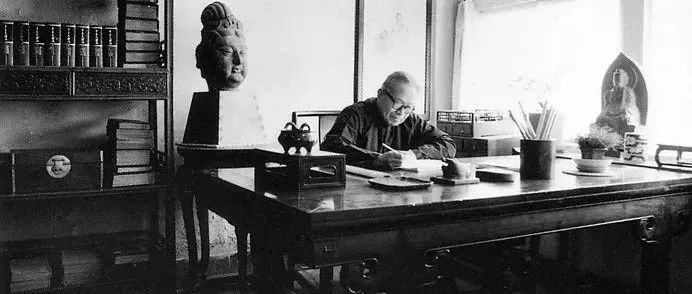

我们共事一年,在他那张明代紫檀插肩榫大画案前完成书稿。他坐在画案前,每日醉心于研究中国古典家具,将所思所想注之于墨,再以实物验证所写是否妥当。院内常有鸽哨伴耳,若隐若现,如笛声般清远,时至隆冬,仍可听到蝈蝈在葫芦中吟唱。

20世纪末,这座王世襄几乎住了一辈子的四合院被推倒,其所藏家具被一位香港藏家悉数买走,后捐赠予上海博物馆。

那张与他朝夕相处的画案被置于博物馆展厅正中的展台上。高度上光的表面仿佛拒人于千里之外,全无私人物品的痕迹,于我而言既陌生又令人不安。但这是对王世襄恰如其分的纪念,对博物馆的古典家具收藏来说亦增添了一件重要藏品。

王世襄妻子袁荃猷(公元1920~2003年)的剪纸作品《大树图》象征了他的一生,而这张画案正处于画面的中心。

画案之上是其部分著作与最爱的植物,他在这里著书立说,挥墨吟诗,醉心学术,研究他钟爱的家具、漆器与竹雕,养鸽子、斗蝈蝈、玩葫芦。

在古代,画案时文人的珍贵之物,时有如书画钤印一般于画案上镌刻铭文。此类铭文在家具中甚为少见,通常仅见于画案之上。

于王世襄获得此画案之前,清宗室溥侗曾于1907年题识镌刻,述其来历。

其上铭文如下:“ 昔张叔未藏有项墨林棐几、周公瑕紫檀坐具,制铭赋诗锲其上,备载《清仪阁集》中。此画案得之商丘宋氏,盖西陂旧物也。囊哲留遗,精雅完好。与墨林棐几、公瑕坐具,并堪珍重。摩挲拂拭,私幸于吾有夙缘。用题数语,以志景仰。丁未秋日,西园嬾侗识。”

此案由珍贵的紫檀制成,木质坚实厚重,体量宽大,用料阔绰,线条简雅,牙子、腿足边缘有饱满阳线,云纹牙头承上启下,足端稍作雕饰。角牙的榫法巧用一对卷草纹作装饰,而非仅以单调的线条过渡,给人轻快简约之感。

这类木家具采用榫卯结构,不用钉子与黏合剂,各部分可轻易拆卸。

至20世纪,这件线条流畅、纹饰精美、用料考究的家具被公认为“中国古典家具”或言“明式家具”的典范之作。

画案位于书房窗边,窗外有四时景致,王世襄坐于紫檀座椅上伏案写作,踏在一张长足踏上。画案没有抽屉,所以他将一些小物件放置在窗边的木盒及书柜的小盒中。其身后是一件宋代的铜菩萨头像,文房清玩置于桌面,古香炉里时有香气萦绕。

这便是王世襄的书房。

书房作为文人的栖息之所,是其私密的理想国。在中国古代,心怀抱负的儒林学子寒窗苦读,只为一朝科举折桂,步入仕途。

书房是文人修养的象征,他们在这读书、著述、绘画、弹琴,尽享文人雅事,沉醉于古今艺术。这亦是与友人相交之地,可邀三五知己到此吟诗唱和。

在中国,除戏剧与小说插图和春宫图外,私人的居住空间很少被描绘。

然而,书房在文人心中有着至关重要的地位,常出现于描绘山水、庭院、庄园的画作之中,即使有时只是露出可窥见的一角。

在这幅唐寅(公元1470-1523年)描绘山脚河畔田园景致的《守耕图卷》中,书房便是画中唯一可见细节的房间。

庄园门前种一松树,进门后是大堂,在此礼迎宾客、聚集族人。左侧的小房即为书房,可见书堆放于靠墙的书柜与画案上。家族成员住在画面后方的院落中。

在绘画中,书房多隐于幽静庭院一隅或藏于深山之中,位于整个院落布局前部的情况甚是少见。这幅《史文靖公下直读书图》为杨晋(公元1644~1728年)所绘,正是描绘了这种少见的情况。

史贻直(公元1682~1763年)为清代官员、学者,谥“文靖”,他坐在院内书房的书桌前,庭院满目青葱,明显是一处达官显贵的豪宅深院。

画轴右侧为一条溪畔小径,石桥跨于溪上,沿着小路可步入庭院之中。画面最左侧为一扇满月形门,可通往另一处院落。

整个院落看似自然,实则独运匠心,无一不彰显主人的品位与意趣。院内所种植物也寓意深远,以物托志:

圆形门后通往一处道家思想里的极乐之地,那里有理想中的生活。石头饰以蓝色,象征道家的永生之地,伫思凝神,可进入精神的极地之境。踱步于庭院中,有如漫步于山间。

这样的庭院设计,亦符合明代造园家计成在《园冶》中对理想园林的描述: “ 山楼凭远,纵目皆然;竹坞寻幽,醉心既是……梧阴匝地,槐荫当庭……障锦山屏,列千寻之耸翠,虽由人作,宛自天开……静扰一榻琴书,动涵半轮秋水,清气觉来几席,凡尘顿远襟怀。”

自然与匠心结合而成的园景,可助于实现梦想,将人带到另一不同天地,就如这副唐寅受王东原先生所作的《梦仙草堂图》所描绘的一般。

王东原本来光明的仕途因丑闻断送,他信奉道教,追求永生,在梦中遇一神仙,故而将庭院命名为“梦仙草堂”,并以“梦仙”为号。

草堂立于山间,松竹环绕,怪石嶙峋,王氏于书房中作“枕书眠”状。

左侧虚处为一神仙立于云端,这也可能是梦入太虚之境的王氏本人。

此画所绘主题即东原先生在山中书房小寐,书房在此处的意义即为梦而生,亦促使所梦之境的实现。对学者而言,山中是建造书房的理想场所,山水画中也常见此题材。

身处山间书房,文人可远离朝堂与社会的压力,从世俗琐事中得到短暂的喘息;当避世于自然时,他们可得闲沉思,尽享文人雅事。一壶好酒,三五知己,酣畅尽饮。

在中国,这样的隐居传统由来已久,贤者更愿携妻子退隐山林,而不是为腐朽的政权效劳。隐于山林的书房无疑令人神往,然而事实上,大多文人书房都处于都市之中。

古人如此,今人亦如是。20世纪文人王世襄的书房隐于偌大北京城中一座四合院的一隅,他坐在那张古雅的大画案前,著书立说,伴鸽哨入耳,以笔墨为梦。

如古代文人一般,王世襄的书房里案头雅玩俯拾皆是,遁隐于此,可远离俗尘烦扰,享受艺术之乐。

| 来源: 美在久成 |

| 编辑:明清家具之家 |

本文来自微信公众号“明清家具之家”(ID:tieliwang)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。