我们在日常生活中经常会遇到一类情况,比如说一只小狗蹲在栅栏后面,你从栅栏另一边观察,虽然你看不到小狗的全部细节,但你会毫不费力地说出那只是小狗。

其实这是我们的大脑在“偷懒”。大脑在运作的时候过滤掉了大量视觉信息,以节省能量并使我们能够专注于重要的物体和动作,但是它也填补了空白,有助于我们理解世界。站立在栅栏后面的狗仍然可以识别为整个狗,而不是狗的一小部分,即使部分被隐藏了。

这种现象称为视觉模式完成,它依赖于大脑建立联系和发现模式的能力。当大脑的视觉区域处理了看似不完整的图像时,它会寻找一种模式来找出缺失的内容,并探究其长期记忆存储。使用相匹配的内存,它可以将令人满意的图像拼凑在一起。

我们还会有这样的经历。在游乐园或者嘉年华,我们常会看到一种摆拍的设施,在一个事先布置好的场景内,比如登月宇航员或者是宫斗男女主,主人公的蓝布被去除,留下一个供游客去填补的空间。拜托我们的大脑,这样的场景不会被识别为类似无头僵尸一类可怕的东西,而是使观者产生了一种愿意去互动的冲动,愉快地把自己的脸填补进去并留下若干照片以供以后品评。

新东方主义绘画其实也一直在追求一种和观看者互动的关系,只是这种关系十分微妙,可遇而不可求。当置身于一幅精美的古典人像画面前,作为一般的大众会感叹“画得好像”,但其实观看者并不认识被画的对象,只是觉得画的符合透视关系,大脑认知是个“人类”,仅此而已。

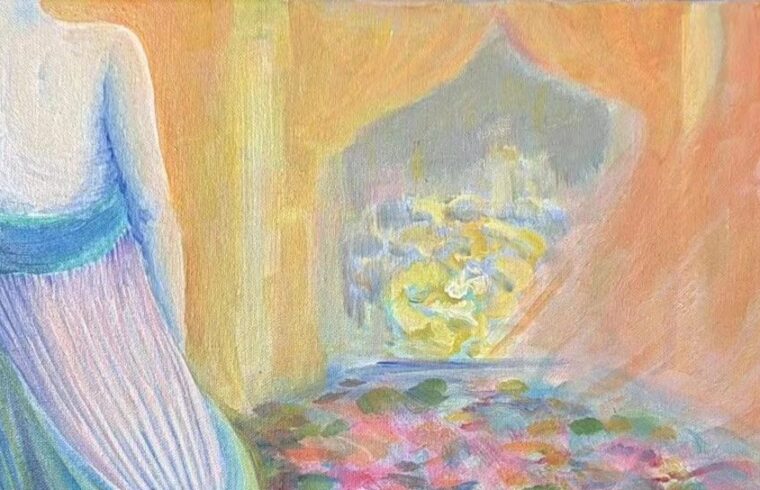

但如果我们在绘画中刻意去除脸部特征,但保留身体其他部位的动作特征,观看者的大脑就会自动地去“脑补”缺失的部分——脸部,当然,前提是大脑先要能认知你画中展示的部分是“人类”才行。这种补充出来的内容,肯定不会是一个你不认识的人,而可以肯定是一位你熟识的,符合你的审美的,符合当下画面动作特征的。这样的一种“脑补”行为,其实可以看做是作者和观者的互动,作者,观者和画三者有机地,超越时空限制地产生了共鸣,从而进入到了作者预设的“意境”之内。

这幅实验性的作品,意境取自李白的《禁庭春昼》,人物躯体有扭转的趋势,面对远处的龙座欲迎还羞,地面及两旁装饰用色温暖但又空旷,给人以一丝凉意。刻意排除在画布以外的面部,刻意促使观者脑补任何自身经历中有类似“意境”的女主,从而使作品保持完整性。

备注:经作者李奕先生允许,此文在本刊发布。

本文来自微信公众号“V导览”(ID:V_DAOLAN)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。