希腊古典雕塑多以罗马复制品的形式存在,希腊古典绘画基本只能从陶器上觅踪影,这是艺术史无法弥补的缺憾。希腊陶器上的绘画统称瓶画(vase painting),不论其施于何种陶器表面,也不论这种陶器是何功用。

古希腊部分陶器及其功能

从黑暗时代(Dark Ages, c. 1100-750 BC)充当墓标(grave marker)的巨大陶器到古典时代男性会饮(symposium)的酒水器,各种尺寸的陶器在希腊人从生到死的多种场合中扮演着极其重要的角色,既有礼器也有生活实用器。陶器的材质又决定了它不像青铜雕塑那样有被破坏而用作它途的风险,更不如大理石、青铜一般昂贵。装饰陶器的瓶画因此得到了极大保存。

古希腊主要陶器尺寸对比

瓶画在古风时期(Archaic period, c. 600-480 BC)就已经实现了黑彩(black-figure)与红彩(red-figure)交相辉映。从剪影式的黑彩发展到对人体肌肉感和空间感追求的红彩很有可能源于当时大型绘画作品的影响,但我们现在却只能从一些试图突破陶器器型受限表面的红彩瓶画反推那个时代可能的“大师原作”,因为古希腊核心地区的壁画、框架画等严格意义上的绘画作品已荡然无存。

古典盛期(High Classical period, 450-400 BC)接近尾声的红彩米狄亚斯瓶画家(Meidias Painter, 活跃于约公元前420年至400年)在一件提水罐(hydria)上贡献了颇具动势的大场景红彩作品 —— 《劫夺吕西普斯的女儿》。

《狄俄斯库里兄弟劫夺吕西普斯的女儿》Rape of the Daughters of Leucippus by the Dioscuri, 阿提卡红彩提水罐 Attic red-figure hydria,米狄亚斯瓶画家 Meidias Painter,c. 420-400 BC。伦敦大英博物馆(British Museum, London)。

鲁本斯笔下同一主题的巴洛克名作使人们熟知这个希腊神话中著名的“抢婚”事件,而古典瓶画家在陶器肩部这种别扭的位置表现激烈的场景难度亦不低。

鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640),《劫夺吕西普斯的女儿》Rape of the Daughters of Leucippus,c. 1618,布面油画 oil on canvas, 224 x 210.5cm。慕尼黑老绘画陈列馆(Alte Pinakothek, Munich)。

古典瓶画的横向构图通过马拉战车既巧妙地转化了作画位置的尴尬,又突出了“抢婚”时刻的紧张氛围,仿佛四匹马马不停蹄地要将两位公主劫往远方,与鲁本斯的纵向倒三角构图异曲而同工。当然古典绘画中的女性是通过衣褶的动势来反映事态与情绪而非裸体肌肉的生动,此处亦不例外。

古典盛期取得巨大成就的是白底彩绘瓶画。这种白底(white-ground)技术在约公元前500年左右兴起,晚于黑彩和红彩,专指发展于阿提卡地区(Attica)的此类陶器瓶画,而非普遍意义上的白底陶器。

《祭坛前的女神》 Goddess at Altar ,赤陶双耳浅酒杯 terracotta kylix,c. 470 BC,白底红彩 red-figure, white-ground,高6.2厘米,直径16.2厘米。纽约大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art, New York)。

阿提卡白底彩绘的底色似乎模仿大理石或者象牙的昂贵质感,在上面进行彩绘也更接近壁画、框架画的效果。人们可以用大希腊区的波塞冬尼亚(Poseidonia,即现在的意大利帕埃斯图姆 Paestum)“跳水者墓”墓室壁画的白底效果推测白底彩绘陶的发展动因。有趣的是这座墓室出土了一件古典早期黑彩阿提卡细颈有柄长油瓶(lekythos)。这种器型到了古典盛期贡献了几件希腊最佳白底彩绘瓶画作品。

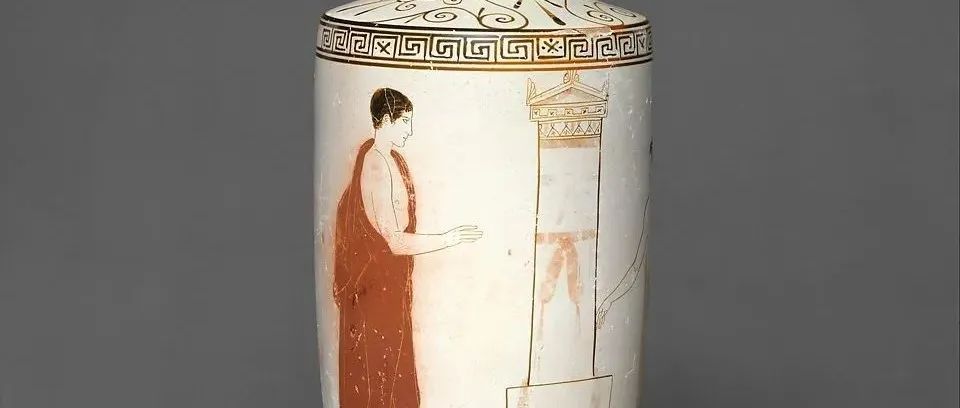

《墓前的哀悼者与逝者》Mourner and the Deceased at Tomb,c. 440 BC,赤陶细颈有柄长油瓶 terracotta lekythos,白底彩绘 white-ground,高37.39厘米。纽约大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art, New York)。

由于这种白底彩绘是在白泥釉(white slip)烧制完成后用蛋彩(tempera)进行绘画,意味着画完不再入窑二次烧制。如果是日常实用器,其表面颜色很容易在反复使用过程中褪去。

目前发现的阿提卡白底彩绘陶器基本是宗教或者丧葬用,特别是细颈有柄长油瓶,在墓葬中大量出现,并且多半绘有与死亡相关话题。这些油瓶应是葬礼时储存油使用并且随后成为陪葬品。

左:死神(Thanatos)与睡神(Hypnos)将宙斯之子萨尔珀冬抬起,古风时期,红彩双耳喷口杯(局部),c. 515 BC。意大利切尔韦泰里考古博物馆(Archaeological Museum of Cerveteri)。

右:死神与睡神将一死亡战士抬起,古典盛期,细颈长油瓶(局部),c. 435-425 BC。伦敦大英博物馆(British Museum, London)。

这些白底彩绘油瓶上所绘的场景相对简单,通常整个瓶身就一个连续画面,以极为简洁的笔触不仅营造了庄严的氛围,也凸显了肌体实感。尤其是到了古典盛期终末,一些杰出的瓶画家已经可以用看似极其随意的寥寥几笔同时对人体轮廓与肌体实感进行完美表达,完全没有了黑彩与红彩中那些必须画出几块腹肌的刻意,连头发丝都那么自然地反映人物个性与状态。

在伯罗奔尼撒战争(Peloponnesian War, 431-404 BC)后衰落的雅典,其人民要在漫长的战争中经历残酷的死亡与国家实力的逐步减弱,已经不是古风后期与古典早期的上坡路。

古风时期瓶画中死神与睡神翅膀上扬,宙斯之子虽然死亡却仍然保持英雄姿态;而古典盛期中后期的这件白底彩绘,神的羽翼不再高扬,死去的战士也毫无英雄气概,只有年轻生命逝去的悲凉现实感。

《阵亡战士坐于自己墓前》Dead Soldier Seated before his Tomb,白底彩绘细颈长油瓶(局部),公元前5世纪晚期,高49厘米。雅典国家考古博物馆(National Archaeological Museum, Athens)。

油瓶虽小,笔触虽简,其艺术效果却是惊人的。希腊瓶画至此也完成了在受限空间中对希腊绘画的完整艺术史交代。

本文来自微信公众号“世界艺术史”(ID:World_history_of_art)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。