乡村振兴|市场引领下的临安村落景区运营模式可否复制?

难的不是建设,而是运营,需要运用市场手段实现产业植入、产品变现、乡村振兴。

前言

2017年初,临安首次提出“村落景区”概念。2017年5月,临安进一步提出“村落景区运营”概念,截止2021年9月底,临安有运营商在运营的村落景区共20家,实现旅游收入4.2亿元。村民收入增加257万元,村集体收入增加4708万元,运营商“以商招商”落地项目98个,总投资达3.4亿元,为本地村民增加就业岗位1200余个,吸引700余名新乡贤返乡创业,其中各类手工匠人参与业态运营228人。2020年,临安区城乡居民收入倍差为1.67,比全省平均低0.29,以市场运营为引领的乡村旅游功不可没。

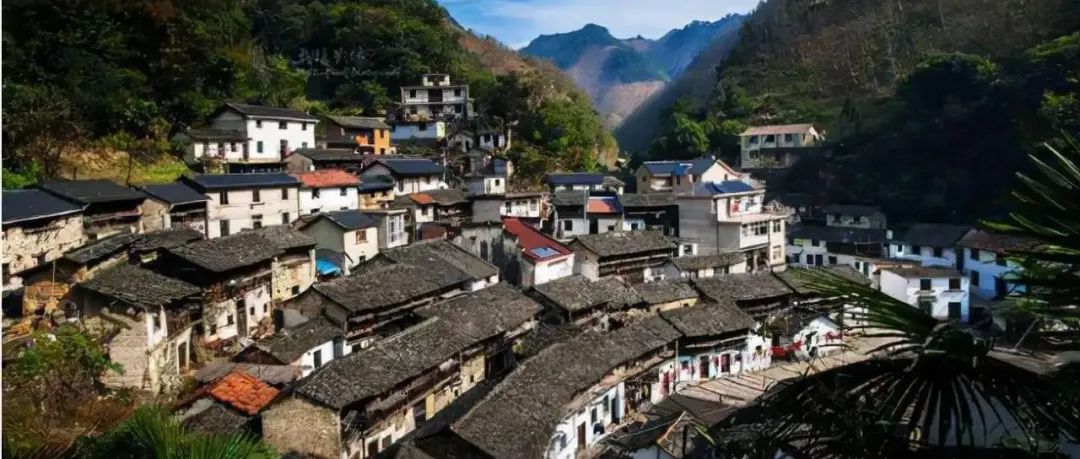

临安村落景区

早在2021年12月本公众号就已在《乡村振兴的“运营新路径”:解码临安模式》(详情请见文末“往期推荐”)一文中详细阐述了临安“村落景区运营”模式的具体做法,那么临安模式的成功路径是否是可复制可推广的呢?哪类乡村可以复制?哪些做法可以借鉴?

01.

美丽乡村建设中面临的共性问题:

万村一面无以为继

近年来,乡村问题受到了全社会的关注。同临安一样,中国大部分乡村在建设中存在着临安“村落景区运营”成效之前的共性问题:

(1)有面子无里子(万村一面):有美丽无特色,乡村发展模式单一,建设方式雷同,导致“万村一面”的窘境,风貌日渐雷同、乡土特色消失,甚至部分乡村趋向城乡同质化,即乡村越来越不像乡村。

(2)有输血无造血(产业空缺):产业是乡村的生命,美丽乡村建设有输血无造血,缺乏产业植入。

(3)有想法无办法(后劲不足):乡村空心化、人口老龄化挖空了乡村发展的内生动力,使乡村自我更新缓慢,失去潜能,政府推动的美丽乡村建设因缺乏产业和内生动力而显得后劲不足:政府建好基础配套设施后交给村委会运营,村委会却无资金人力维系,公共服务配套设施难以为继。

相对而言,乡村变美丽并不难,难的是“盆景变美景”、“美景变钱景”。美丽变钱难,变百姓收入难。难的不是建设,而是运营,需要运用市场手段实现产业植入、产品变现、乡村振兴。

02.

城镇化大潮下乡村振兴的主要方式:

三产赋能

在中国几千年的历史长河中,乡村的产业基本上是依托所处的自然环境,普遍的是农业,亦有一些依托矿产、渔牧、交通、军事等其他地域资源的。随着社会发展,这些资源型产业相继受到冲击,渐渐不足以支撑人们的生产生活需要。以致乡村劳动力剩余,人口外流。

土地的产出已不足以满足人们日益增长的物质与精神需要。在一产力量不足,二产因生态和效率问题不适合在乡村发展的情况下,立足三产是在城镇化大潮中能够幸存的乡村的有效路径。而在农业或自然资源基础上派生的第三产业,是可持续的发展模式,如吸引城市人的旅游、培训、养生养老等服务业是城市反哺乡村最为常见的方式。

因此,三产赋能是乡村振兴事业的重要方式,而文旅业的综合功能和带动作用更是实现乡村产业兴旺繁荣的重要切入口和有效路径。临安乡村运营模式正是以市场化手段实现三产赋能,激活乡村发展内生动力,有效促进农业转型、农民增收、农村复兴,走出了一条打破城乡二元结构、缩小城乡收入差距的新路径,成为基层探索推动共同富裕的有益实践。

03.

临安“村落景区运营”的成功路径可否复制?

临安创造性探索市场化运营模式,通过乡村旅游产业的植入做活了景区村庄,探索出一条“政府有为、市场有效”的创新路径。

(1)以市场为引,激活乡村内生动力:早在2006年,习近平总书记时任浙江省委书记时就高瞻远瞩提出“要把整治村庄和经营村庄结合起来”。2017年以来,临安在浙江省率先开展村落景区市场化运营,向社会招引运营商。以市场为引,从整村旅游运营的角度出发,将村落景区的资源优势、生态优势转化为经济优势、发展优势,让美丽村庄化身美丽经济。2018年以来,省委省政府部署实施“资金进乡村、科技进乡村、青年回农村、乡贤回农村”行动。

经营村庄、两进两回,临安找到了破解美丽乡村“两难困境”的金钥匙:必须要借助市场化运营的力量,激活乡村的造血功能。2020年底,临安乡村运营迎来一个阶段性“高潮”:青山湖街道一口气将地缘相近、资源优越的洪村村、郎家村、朱村村等六个村同时推向市场,令毫无产业基础的几个村迅速发展起乡村旅游,为村集体增收的同时也吸引青年回农村、乡贤回农村,激发了乡村振兴的内生动力:

-

青南村组建了100多人的青年微信群,为村里凝聚起回乡开办民宿、回乡投资新业态的青年乡贤力量;

-

洪村挖掘利用村集体闲置房屋、村民闲置房,打造“径山驿”膳食馆、乡村会客厅等业态,为村集体、村民增收开辟新渠道;

-

朱村立足农耕文化、竹林特色,打造出系列农事体验型旅游产品,广泛吸引游客的同时带动村里的农产品销售。

纵览临安乡村运营的种种实操案例,尽管运营的手法不尽相同,但坚持发挥市场主体力量的总原则始终不变。临安在这场乡村创新实践中,始终遵循服务游客的市场导向,以旅游产业为切入口,通盘布局谋划,盘活整村产业,凝聚了运营商、村干部、村民、返乡知识青年等各方力量,催生出乡村振兴的“化学反应”。

(2)政府主动作为,运营商系统布局:临安政府主动作为、明确各方职责,运营商系统性布局、直击乡村痛点,通过“运营引领的村落景区化模式”助推农旅、文旅融合发展、促进乡村振兴。

①政府主动作为、明确各方职责:临安的乡村运营,虽然始终强调“倚重市场的力量、摆脱行政的思维”,但政府仍肩负必要的引导和服务之责。在探索乡村运营的过程中,充分发挥政府“有形之手”的力量,通过招引、培育、引导、赋能、规范、考核等,形成了一条“闭环”的工作路径。(“明确各方职责”详见《乡村振兴的“运营新路径”:解码临安模式》)

-

招引培育:政府发动圈层资源与向社会公开招募,先后推出3批村落景区,并带领意向运营商实地查看,走访村落。同时建立临安村落景区运营招商项目库,为有意向的运营商快速了解村庄“家底”和特色提供便利。

-

赋能引导:创新实施专家“问诊”制度。组建村落景区运营专家组,整合各高校、文旅企业、专家学者等专业力量,定期召开沙龙会等活动,并对运营商和村委干部进行针对性辅导,辅导内容细化到如何打造一桌菜、如何布置景观小品、如何办好微信公众号等层面,为乡村运营提供智力支持。

-

规范:政府先后出台《临安乡村运营(试运营期)工作要求》《临安乡村运营工作流程》等工作规范;指导镇街出台业态补助实施细则、乡村运营工作机制;2021年临安区文旅局出台了首个乡村运营地方标准——临安《乡村运营(村庄经营)导则》。政府统一运营规范标准指引乡村运营工作,同时尊重和推崇乡村发展的个性。

-

考核:政府制定了一套针对乡村运营工作的考核办法,运营商正式跟村里签约需要通过前两个月的试运营期,转正后连续三年对乡村运营商的“定位与策划、机构与机制、业态与产品、特色与融合、管理与培训、营销与绩效、服务与评价”等7个方面42项99条细则的工作内容进行年度考核,通过考核的运营商可根据得分获得20万至100万元不等的资金补助,未达到相应分数的运营商不予补助,未通过考核的运营商实行退出机制。

②运营商系统布局、与村民共建共享:临安各个乡村面临的具体问题不同,运营商针对乡村特色提出有针对性的与村民共建共享的运营方案。

-

指南村运营团队驻村办公,以市场为导向,针对年轻客群,以商招商布局网红打卡点“幻影指南·天空之境”等项目,并策划“指南红叶节”等系列互动活动,打造四季旅游体验线路,实现由“一季红”向“四季红”的蜕变。同时,以指南村传统小吃麻糍为切入口,鼓励村民参与经营打麻糍项目,以体验促销售,成为指南村的富农产业:年近六旬的村民程林妹经营的“林妹妹麻糍”日销售额最多能超过6000元,一年营收近70万元,村民人均年收入从2010年的1万多元跨越到了2021年的超5万元。

-

龙门秘境村落景区运营商从一份伴手礼入手,打造了“龙门秘境”特色农产品伴手礼,推出了主打产品“龙门秘酱”,以传播视角、广告思维为其设计了极具乡土气息的包装,还开设线上商城,打通电商渠道,带动了当地制酱家庭的收入。

结语

临安乡村运营瞄准了乡村发展痛点,以市场为导向,以三产赋能为切入口,通盘布局谋划,不仅解决了“怎么干”的问题,还明确了各方职责,凝聚起运营商、村干部、村民、返乡知识青年等各方力量共建共享,以“共创、共融、共生、共享”为运营理念,实现区域产业共创、经济共融、业态共生、资源共享;以“公司+村+合作社”为运营核心架构,实现公司与村民的合作共赢;发挥政府“有形之手”的力量,通过“招引、培育、引导、赋能、规范、考核”的工作闭环为村落景区运营提供有效保障。形成了一套“可复制、可推广、可持续”的乡村运营“临安模式”。

-END-

*图片来源于网络,侵删

文丨浙江旅游科学研究院 逆旅见霞

编辑/版 丨蓝多多

责任编辑 | 刘可乐

免责声明:

文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。

加入小镇乌托邦

联系电话:0571-85066824

业务咨询电话:18600022980

关联微信公众号:浙江旅游科学研究院

本文来自微信公众号“小镇乌托邦”(ID:gh_2a5dd2dd8240)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。