中国书法是汉字书写的方法,但不仅仅是方法,它还关乎历史、文化、艺术、哲学,以及人类的情感、时光的流转……这些书法作品背后的意义,值得我们探究。

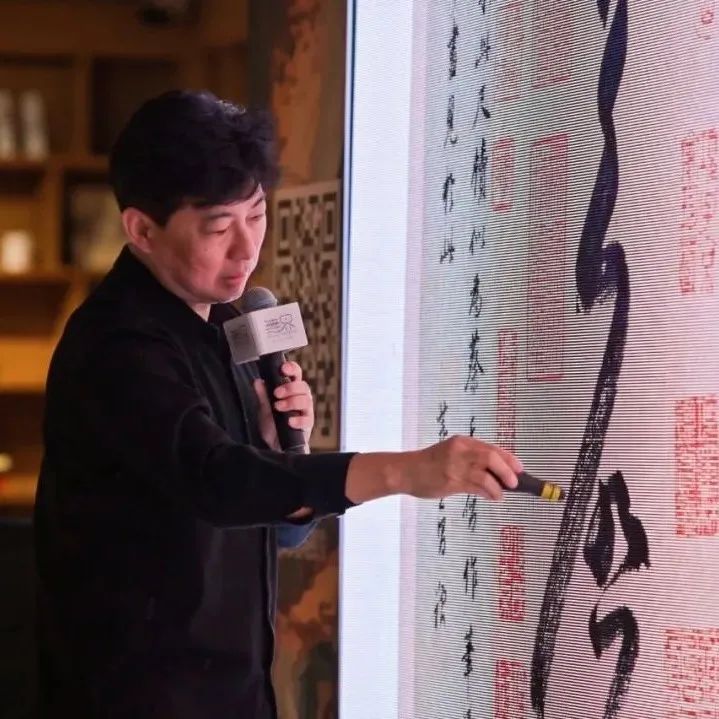

“来讲讲这些历代法书真迹的背后的故事,它的艺术成就,它们背后人物的命运等。”10月24日下午,故宫博物院故宫文化传播研究所所长、当代著名散文家祝勇携新书《故宫的书法风流》做客无界书店,分享了故宫的书法和文字背后的故事,带来一场淋漓尽致的中国传统文化对谈。

在无界现场,祝勇侃侃而谈,将紫禁城丰富深邃的传统文化壮阔画卷徐徐展开。宫墙内外,他用十年光景,看世界,看历史。故宫的一年四季,故宫时间深处的那些往事,在祝勇的眼里,都是与世界,与自然,与生命联通的。

他日复一日地进行着自己的书写,他笔下凝聚着时间的力量,尽述历朝风雨与轮转,跨过一道道门槛,在金銮宝殿、亭台楼阁间抚今追昔,在600年历史风云间徘徊流连。

今年是祝勇书写故宫的第十个年头,《故宫的书法风流》也是其故宫系列的第十部作品,是一部文学版的书法史。

祝勇在书中写道:“中国人写字,不只是为了传递信息,也是一种美的表达。对中国人来说,文字不只有工具性,还有审美性。于是在‘书写’中,产生了‘书法’。”事实上,自汉字诞生起,中国书法就已经开始了它的漫长征程,甲骨金石、秦碑汉简,无一不是中国书法的源泉。

无言的诗,无行的舞;无图的画,无声的乐。作为文字表现的传统艺术形式,古往今来书法植根于中国传统文化土壤,以“神、气、骨、肉、血”的系统性与完整性,闪耀着中国古代文人的智慧光芒。

“我们看到的,不应只是它表面的美,不只是它起伏顿挫的笔法,而是它们所透射出的精神与情感。”在现场,祝勇以十余位古代书法家为线索,选取两岸故宫收藏的书法原作,讲述了背后不为人知的历史故事,再现了这些书法家跌宕起伏的个人命运。

王珣行书伯远帖、王羲之行书兰亭序卷、陆机草隶书平复帖卷......祝勇通过多幅历代名家的墨迹,逐一向我们介绍了赫赫名品背后的人物故事。

他说,字如其人,一个人书法风格里面,其实也能透射出这个人的性格和他的命运。比如李白的书法作品《上阳台帖》,全世界唯一的真迹,让我们仿佛看到豪迈奔放的李白,喝着花间酒,对影成三人。

文字是内容的载体,而书法又是文字的外在表现形式,那么在这些流传千古的佳作中,内容与技艺各占比几分呢?这大概是一个永远难以给出标准答案的主观题。

就像我们很难从一个理性、客观的角度去比较宋徽宗与岳飞的书法,因为政治史和艺术史似乎会给出两个截然不同的答案。

祝勇说,中国书法达到了这么一个辉煌的高峰,因为如此庞大的书写基础,人人都是书法家。而提到苏东坡这位跨界大师,艺术成就在每一个领域都达到最高层级。

苏东坡曾说过“无意于佳乃佳”,他在书法艺术的巨大成就和他的人生经历是密不可分的。他笔下浑然天成的润峭意趣,让不同时空的人们生发共鸣共振,感受到苏东坡面对那个时代洪流下命运时的淡然坚韧。

会煎茶酿酒的美食家,喜欢吃东坡肉、“日啖荔枝三百颗”的“吃货”苏东坡,就像一颗种子,落到哪里都可以生根发芽。

正如祝勇所说的,“艺术家,其实是最好的生活家”。这在苏东坡的书法作品可见一斑,其书法风格的几次变更,无不关乎境遇之变,同时也把中国文人的写意书法推向了一个最高峰。

在现场,不管是《治平帖》字体遒媚间透漏的风流美韵,还是《寒食帖》“泥污燕支雪”,所映照他在最落寞时活出更有气度的一面。

在祝勇看来,这是苏东坡的生命体验,这也是苏东坡书法的生命历程,构建苏东坡以及他那个时代的文化精神的整体形象。

书法是有生命力的,纸上构筑的世界能去往最远的时空;书法是富有情感的,与文人才子相遇来抒发情志;书法亦是多元包容的,让千年文化成为恣意驰骋的疆域。

在读者互动环节,有读者问道:“故宫的文物艺术繁多,作为家长怎么带孩子去参观博物院?”祝勇说,故宫的展览主要分为三类,包括常设展和固定展,以及新开的陶瓷馆。特别推荐陶瓷馆,陈列了从新石器时代的陶器一直到晚清的陶器,代表了整个中国陶器史。可以带着孩子沿着五千年文明这个流程去了解。此外还有临时展,比如最近在举办的故宫敦煌大展、古代人物画的展示,每一期的主题不重复,因此机会比较珍贵。

常言道“见字如面”,见到这些字,写字者本人也就鲜活地站在我们面前。他们早已随风而逝,但这些存世的法书告诉我们,他们没有真的消逝。他们在飞扬的笔画里活着,在舒展的线条里活着。

在“无界大家”沙龙分享会现场,祝勇将看似孤立的书法作品放在辽阔的历史背景中,用文字表达他对历史的温情与敬意,让读者直抵中国本土文化的精神根系,重新认识蕴藏于历史的力量。

本文来自微信公众号“Coast无界文化”(ID:CoastParkWJ)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。