Hi~朋友!记得先点蓝字关注我们哦~

丹若子

围炉夜话

花间世界:库淑兰作品研究展面面观

对谈现场

编者按:“花间世界—陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展”于2022年7月22日在陕西省美术博物馆开幕,展览聚焦民间剪纸艺术大师库淑兰和她的作品,展出了库淑兰剪纸藏品近百幅,系统地回顾库淑兰的艺术生涯。在此次对话中,西安美术学院副教授张西昌、策展人李腾子、“花间世界”展览总设计师刘君涛、陕西广播电视台主持人郭知凡以库淑兰展为题展开对话,引发了更多关于传统与当代的讨论。

时间:

2022年8月24日

地点:

陕西省美术博物馆

对话嘉宾

张西昌

西安美术学院副教授

中国艺术研究院博士后

李腾子

陕西省美术博物馆研究实习员“花间世界”策展人

刘君涛

陕西见山文化公司总经理

“花间世界”展览总设计师

郭知凡

陕西广播电视台新闻广播

“文化三秦”栏目主持人

郭知凡:“花间世界——陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展”是由陕西省美术博物馆主办的,作为策展人,我想请您先来谈谈这次展览的缘由。

李腾子:最初我是在整理馆内藏品时看到库淑兰剪纸作品的,那时我对她了解甚少,但在整理的时候,她的作品颠覆了我对民间艺术的认知。从她的作品中,看到了西方表现主义、立体派以及超现实主义的影子。从表现主义的角度来看,她创造了许多新图像,并将歌谣以及梦境尽数表达在创作之中,这是同时代的很多民间艺人所未能达到的。从立体派的角度看,她的作品是平面而非三维的,因此它像古埃及的壁画一样存在特殊的观看方式,有的作品在观看时有“正面律”的效果。此外,超现实主义在她的作品中也有所体现,她对于梦境里“剪花娘子”的描绘像是进入了一个超越现实的世界。库淑兰的作品曾经到过香港、台湾、日本,以及欧洲,作为库淑兰家乡的高级别美术机构,陕西省美术博物馆应该将这位艺术家尽可能全面地展现给观众们。

展览海报 设计:刘君涛

“花间世界”:陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展

郭知凡:刘老师好,您是此次展览的执行策展人,我想请您讲讲您心中的库淑兰以及对她的作品的感受。

刘君涛:我在上大学期间,就通过《汉声》杂志对库淑兰有所了解,她的作品在当时对我产生了很大的震撼与冲击。这次有幸参与此次策展与设计,使我更具体、全面地认识了库淑兰,正如有句话所说,“库淑兰是在这个贫瘠甚至苦难的土地中开出的令人惊艳的花。库淑兰的一生坎坷苦难,受尽了磨难,可她却凭借强大的忍耐力,平淡地面对,坦然地接受,并在其作品中展现了积极阳光的生活态度。我们可以从其剪纸作品中感受到她坚韧不屈的意志、豁达乐观的生活态度,相信这种精神会对观众产生深远的影响。

展厅内景之一 展示设计:刘君涛

展厅内景之二 展示设计:刘君涛

展厅内景之三 展示设计:刘君涛

展厅内景之四 展示设计:刘君涛

郭知凡:张老师好,如果不是此次的库淑兰作品展,很多人或许都不知道陕西的这位农村老太太竟和毕加索和马蒂斯的风格有些许相通之处。她开创的拼贴剪纸让民间艺术再度焕发光芒,鲜明的色彩、繁复的构图以及充溢着时空穿越和真幻交叉的视觉效果,让传统也可以变得如此现代。您先简单的为我们讲讲这位艺术大师的情况吧。

剪花娘子库淑兰

张西昌:库淑兰是咸阳市旬邑县的一个农村妇女,是20世纪80年代中国民间美术热的大背景中涌现出来的优秀作者。1996年,联合国教科文组织授予她“民间工艺美术大师”的称号。现在对库淑兰作品的评价很高,认为她的作品能和马蒂斯、毕加索等人来相比,且具有某种相似性。我觉得,这个相似性是介于民间艺术和西方当代艺术之间的,是原始艺术和儿童艺术的共性所致。虽然中国的民间美术热是在西方文化思考和艺术对中国产生影响之后出现的,但是对库淑兰来说,它们之间不一定有直接的关联。它们之间的联系,或许就是人类艺术在原始阶段共通性的东西。

货郎子哥 54×39cm 1987年

库淑兰的剪纸作品也被称为“多层彩贴剪纸”或“彩贴画”,这种剪贴剪纸和哪些民间的传统姊妹艺术相关呢?最直接的是布贴画,另外是刺绣,还有民间彩绘。布贴画也叫布堆画,就是把零碎的布头,剪成不同的形状,用面粉调的酱子相粘,它和库淑兰的剪纸是非常相似的。中国剪纸大致上可分成素剪、染剪和套剪。素剪就是我们看到的大多数的剪纸,即单色剪纸;染剪,就是用各种颜色为白色剪纸作品染色。库淑兰的彩贴剪纸也叫套剪,是用不同的颜色的纸一层一层地粘贴起来的。20世纪80年代出现的电光纸(蜡光纸)给了这种彩贴剪纸以材料上的支持。总体上来说,库淑兰的剪纸既具传统型,更具现代性,她不是传统意义上的非遗传承人角色。

石榴树树开红花 库淑兰 108×78㎝ 1988年

郭知凡:本次展览展出了库淑兰的剪纸作品近百幅,其中大部分作品是首次与观众见面。请您为大家介绍一下库淑兰和这次展出作品的主题及特色。

李腾子:这次展览共分为三部分。第一部分是文献展。作品年表采取了横纵向的方式,不仅是对库淑兰个人生平的展示,同时也展示出不同时间节点的历史背景。在不同信息之间架构起关系脉络,使库淑兰的形象更加丰满。此外,馆内还设置了许多装置,例如珍贵的手稿、磁带、录像等,对她的一生进行了还原。第二部分是库淑兰的原作展。最开始,我们收藏的是库淑兰尺幅较小的作品,实际上到了库淑兰创作晚期,作品虽然更完整、更好看,但也失去了最初时朴素原始的味道,甚至出现了真假难辨的现象。本次展出的大多是新收藏的库淑兰早期的佳作,包括四米高的巨制作品。第三部分是当代艺术作品,这部分作品以库淑兰为灵感来源,表现形式多样。库淑兰有如此强大的艺术魅力,但她的名字这十几年来为什么很少被人提起?很多年轻人甚至没有听过这位老奶奶的名字。我想,或许是因为当下的观众与传统艺术之间有隔膜,使得他们未必能意识到、感受到作品背后的文化传统或美学价值。因此我们需要建立一个穿透隔膜的通道,我们从视觉设计入手,除了征集了许多当代艺术作品,还设计了许多互动性、视觉冲击强烈的装置艺术。旨在以设计为媒介,使观者走进库淑兰的世界,发掘其中的美学因素以及传统文化价值。

参观库淑兰展

孩子参观库淑兰展

郭知凡:库淑兰的剪纸风格自成一派,通过一种原始性的创作思维,贯穿了造型、色彩和构图等要素,焕发出全新的视觉效果。比如最具代表性的《剪花娘子》,画面特别纷繁华丽。我想请您举例介绍下她艺术创作的风格和特色。

剪花娘子 400×171cm 1989年

获中国民间美术一绝大展金奖

张西昌:库淑兰作品中最引人注目的就是《剪花娘子》系列。这是库淑兰虚构出来的一个神灵,也与库淑兰二者合一了。1985年夏天,文为群老师带着程征老师去到库淑兰的村子找她,库淑兰即兴唱了一首歌谣《剪花娘子》。其中最后两句是:“人家剪的琴棋书画,八宝如意,我剪花娘子搅的是红纸绿圈圈。”此话说得非常通俗且高妙,高妙在什么地方呢?就是说很多人剪的是琴棋书画,八宝如意,这些东西老百姓虽然向往但有隔膜,而库淑兰所剪的“红纸绿圈圈”是她自己的感受,更是她自己的形式语言,这就是库淑兰在剪纸上的现代性。她不遵循别人的程式,而是遵从内心的感受,焕发出独特的方式,成为自己的艺术语言。

我们基本上可以把库淑兰的剪纸分成几类。即《剪花娘子》《空空树》以及石榴这几个大类,这说明库淑兰有自己的体系。比如说《剪花娘子》、《空空树》这些她都会不厌其烦地去剪,把一种题材不断地去表现,然后来探讨她自己独特的语言方式。总体上说,库淑兰的作品就是点线面的关系。

剪花娘子 130cm×125cm 1989年

库淑兰繁复的语言符号是建立在“稀物”观念的基础上的,她舍不得把这些布头、纸扔掉,这是她的生活观念,但要把边角料塑造为一种艺术进行表达的时候,就要看她自己的艺术体悟。在这些不同的题材之间,库淑兰都是用点线面。注意去看库淑兰作品尤其是她的“点”,其变化非常微妙。她的“点”不仅是大小、色彩有别,而且“点”有些像露珠,有些像花瓣,有些可能是一个小动物,有些则是太阳,有些是光芒四射的星星,她会把很多不同的事物提纯为相似的语言符号。所以,库淑兰的剪纸看起来既跟现实生活当中的很多原型相关,又成为自己艺术体系中的一个成熟语言符号,这也是库淑兰超越很多剪纸艺人的地方。

剪花娘子 130cm×125cm 1989年

《剪花娘子》据说分成两种,一种是娘子,一种是女子。听说盘腿而坐的,代表比较年长的娘子,而女子是站着的。还有,剪花娘子头上有各种花冠,衣服上缀有很多的花纹和图案,这也可以和剪纸手法联系起来看。因为库淑兰剪纸跟染剪和素剪的不同在于丰富的色彩。素剪就是一个镂空和实体面积之间的一种关系。而套剪可以把颜色穿插排布地非常的缤纷辉煌。另外,库淑兰会把很多植物、动物、日月星辰、山川河流等做成一个符号,围绕在剪花娘子的周围。

《剪花娘子》身上裤子上有很多的花纹和图案,其中的云肩,是库淑兰从刺绣上借鉴的参针法。因为剪纸不可能像刺绣一样,刺绣是一针一线,过渡比较自然,远看就像拿画笔晕染的一样,所以借鉴需要艺术转化。这些都是库淑兰的细节,她很看重自己内心的感受和表达,她对自己是恭恭敬敬的。因此作为一个文艺工作者,不管是从事民间艺术或是其他艺术,都应当去库淑兰的作品中寻得启示。

我把三水表一番 78X108cm 1990年

库淑兰的剪花娘子系列体现出她对现实的超脱性。在老百姓的生活当中有日常空间和神圣空间,在日常空间里,我们必须面对柴米油盐,而在精神世界中,我们可以怀有对日月星辰的猜想。换句话说,生活中有无法回避的具体实在,但也不能少了空灵的祈愿和畅想,这样的生活才会有虚实相间的相得益彰,才会不至于太具体,陷入一种生活的平庸。神圣空间就老百姓来讲,比如生老病死的人生礼仪,还有四季轮回的不同节日,其指向是精神的,是听从神性的召唤,让自己的精神从现实的具体生活中有所超越。

郭知凡:通过此次展览,让我们更加全面深入地认识了库淑兰和剪纸艺术的魅力,您认为对于公众和广大青年艺术家有哪些艺术启发和影响?

刘君涛:对大众来说,这次展览取得了较大反响,通过这个展览观众能感受到库淑兰创作的生命力和对生活的热爱。很多剪纸艺术作品都源自于库淑兰对生活感受的表达,展览作品呈现出她对生活的宽容和接纳,对阳光和未来的期许。库淑兰的作品很具现代性,她对配色的驾驭,对版面以及图形的概括能力都很值得我们去思考学习。

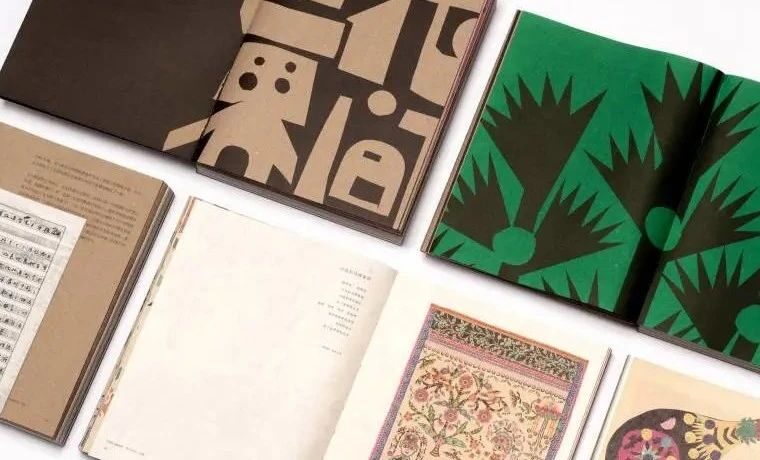

展览作品及研究集 装帧设计:刘君涛

展览作品及研究集内页 装帧设计:刘君涛

郭知凡:库淑兰的很多作品都有与之相配的歌谣,而且在创作中,她也往往以自我情感为中心,去观察生活中的花草、动物和生活,追求农村生活内在的感受。您能以一幅作品为例,为我们简单解读下吗?

张西昌:库淑兰的《空空树》系列在她所有的作品中最具现代性。通常,树的主色调是黑色,没有根且对称,枝干也不同于现实中的树。也就是说,她已经把《空空树》提炼为一种视觉符号。为了表现树的自然色,为了在图像表现上能够更好地衬托出其它的亮色,树则用黑色来表达。观者可以认为它是库淑兰在现实当中看到的一棵树,鸟儿啁啾,蝴蝶翻飞,但是,它仅仅只是对自然物象的一个直观描述吗?肯定不是。人类有相当长时期的自然崇拜。这些动植物被赋予了人所理解的生命,不仅是对于树,更是对于人,对所有弱小生命的礼赞。

库淑兰自我化的叙事方式、理性结构以及她独特的内心世界是别人无法模仿的。能从普通得极易被人忽略的事物中发现非凡之美,证明了她心灵的别致。库淑兰的作品充满着祥和之气,观者可以感知到一颗朴素的烂漫之心,她的作品传承了民间艺术中多见的隐喻手段,基于现实,但不只是反映现实,而在精神层面上的升华和超脱。在其作品中,观者可以感受到一种基于生命平等角度,人与自然万物同生同在的视角表达。或许在她心里,不管是人、动物还是植物,都是生命的符号。诸多物象之间没有三六九等,纵然有剪花娘子和普通人的界分,但也是人神同在、万物平等的角度。这种观念是旧时老百姓在与生活紧密契合的人文环境中环境中自然养成的习惯与常理。

空空树 78cm×54m 1984年

现实中我们解释不了库淑兰的精神领域,因为她接触的东西比普通老百姓更多,她为何对空空树这么感兴趣呢?在空空树的枝干中间,她会穿插很多鸟、蜜蜂、蝴蝶等。从这个角度上来说,我觉得它不只是“动与静”,还有库淑兰对生命的直觉感。她会从空空树的死亡当中,从蝴蝶、蜜蜂、鸟的互动当中,产生生命体悟。空空树是死亡的东西,而蜂是一个活跃的东西,或许是她从动和静当中得到了生命的领悟和艺术的启发。

库淑兰自我化的叙事方式、理性结构以及她独特的内心世界是别人无法模仿的。能从普通得极易被人忽略的事物中发现非凡之美,证明了她心灵的别致。库淑兰的作品充满着祥和之气,观者可以感知到一颗朴素的烂漫之心,她的作品传承了民间艺术中多见的隐喻手段,基于现实,但不只是反映现实,而在精神层面上的升华和超脱。在其作品中,观者可以感受到一种基于生命平等角度,人与自然万物同生同在的视角表达。或许在她心里,不管是人、动物还是植物,都是生命的符号。诸多物象之间没有三六九等,纵然有剪花娘子和普通人的界分,但也是人神同在、万物平等的角度。这种观念是旧时老百姓在与生活紧密契合的人文环境中环境中自然养成的习惯与常理。

空空树 78cm×53m 1989年

郭知凡:通过本次展览,我们也看到了传统民间艺术在现代生活中表达的更多可能性和生命力,你如何看待二者的关系,对您的创作有哪些影响?

刘君涛:我个人感觉生活在陕西特别幸福。陕西是传统文化的沃土,有很多的非遗和传统文化我们可以近距离去感知了解。但是传统文化在当下的语境里,从哪一个角度去解读,并且将其与当下的生活相联系,是值得深思的问题。库淑兰的作品具有经典性,我认为要在真正理解和尊重的基础上进行保护,不应过多干涉。所以,本次海报创作我仅是以我个人的视角将具有现代性的视觉元素提取出来,让大众去了解它,或者说是从另一个视角解读它,从而让传统的元素焕发新的生机。

展览文创品之一 设计:刘君涛

郭知凡:此次展览还有一大特色,就是在筹备期间面向全国征集到四百多件以库淑兰作品为灵感来源的现代艺术作品,与库淑兰的作品形成呼应和对话,引发更多传统与当代话题的讨论。这方面的内容、创意和意义,您能否也跟我们做一介绍?

李腾子:我们本想将展览的第三部分作为重点,而非单纯做一个传统的民间艺术展览。但随着馆藏库淑兰作品的补充和研究,我认识到库淑兰作品的感染力太强,当代作品容易相形见拙,或是在视觉和观念上与库淑兰产生冲突。因此,在后续跟进的过程中,我们在一定程度上缩小了第三部分的规模,从全国四百多件作品中甄选出22件佳作,以严苛的标准挑选出在艺术质量、大众审美、展览主题各个方面都名列前茅的作品,同时能与库淑兰的风格区分开。可以说,展览第三部分的意义在于与库淑兰的作品产生对话和拓展,而非喧宾夺主。这部分作品有装置、动画、海报等,另辟蹊径地表现出当代艺术工作者对库淑兰作品的尊重和理解。这部分作品的展示其实也在一定程度上为观众和艺术家打开了思路,就是在面对像库淑兰这样的无法超越的天才艺术家的时候,应当深入探究隐藏于表面之下的深层次文化内涵而不是只被其表面吸引,也不应当过于崇拜传统文化,产生望而生畏的心理,毕竟我们身处鲜活的当代世界。

展览文创品之一 设计:刘君涛

郭知凡:此次展览中,我们注意到了库淑兰创作的“石榴”,在她的剪刀下,每个石榴都是自我觉醒的生命,将彩色纸片注入灵魂。您能以石榴这个元素,为我们解读一下这其中的艺术表达和心像的诠释吗?

张西昌:石榴是一种生命表达,是中国民俗当中的“百果之王”。在民俗当中有三果、五果之说。五果对五行、五方、五色等等。石榴虽然是一个外来的果实,但是它在中国的文化系统中繁衍生发得很快,在老百姓的生活和中国子文化系统中非常具有代表性。所以,我们在传统的刺绣和剪纸当中会看到石榴、花生、葡萄、桃子等等这样的果实。我们一方面会把它解读为求子,因为它是子文化的象征。但是,我们过去所说的求子和我们今天所说的求子观念上会有错位或矛盾。因为现在人的生育观不同以往,而生育观只是生命观当中的一部分,过去人认为要多生孩子,尤其是多生儿子,是一种对于自己生命保障和生命延续的期望,这源于对生命无常的恐惧和不安。多生孩子更是对自我生活的一种功利化诉求和直觉的心理表达,所以说石榴的象征就是求子,背后是更具有根性的生命观。民间艺术很多可以追溯到原始阶段,背后其实都是生命观念。

三果花 54×79cm 1987年

所以,库淑兰剪纸石榴,更能够表达这种装饰性,即用“点”表现。单色的剪纸在表现石榴的时候,仅仅用镂空的方式把石榴籽与籽之间剪开空隙。而她的表现手法使颜色更加丰富,绿叶、红榴、黄籽的叠加,也使观感更好。中国的植物文化,体系庞大,艺术表现中的植物,石榴是果王,虽然它不是中国本土所产,但经长期演化累积,在中国人的生命观念和生殖观念中,石榴成为中国子文化系统当中的一个巨大的IP,它寄托了中国人香火绵延、薪火相续的世俗观念。刚好,用石榴也有与美国apple相对应的点滴之意。在此作品中,石榴满枝,鸟儿啁啾,在为他们唱赞歌,其实是在说男女相好、阴阳相合,然后家族兴旺,生命延续,这里面有自然的轮回,也有人的世俗祈愿,有现实成分,也有浪漫色彩,体现了自然轮回的天道。

石榴 38×53cm 1989年

郭知凡:库淑兰和她的作品是研究中国民间美术、传统文化以及当代艺术创作等领域的经典样本,本次展览既致力于整理和回顾库淑兰的艺术人生,也从传承和创作的角度为当今的艺术提供了思考的源泉。请您来谈谈自己的感受?

展览文创品之三 设计:刘君涛

李腾子:库淑兰生长的旬邑县是一个自古以来地理位置较为闭塞的地方,《诗经》中所记载的“古豳”之地就是指旬邑县,它是周人早期的栖息之地,有着十分深厚的文化底蕴。由于很少受到外界的影响,处于游牧民族和农耕文明的交界地,长期的文化交融,使其得以传承下来许多原始的民间图像、民间故事、民间习俗以及民间信仰。这对于研究中国的文化、艺术、考古、历史都有一定的价值。

展览文创品之四 设计:刘君涛

毕加索在1906年看见了非洲的面具和雕塑后,将其中的原始艺术因子融入到了自己的创作中,自此之后,他作品中的人物开始出现变形,形象开始难以分辨。可以说,原始艺术在他的笔下开辟了一条新路,由此创立了影响深远的立体派,包括后面出现的抽象派、未来主义、构成主义等都受到其影响。原始艺术可以说是影响了现代艺术的走向,所以,20世纪80年代间,中国开始民间艺术普查的一个原因就是西方艺术在原始艺术的基础上产生了变化。库淑兰的作品能像原始艺术给予西方艺术家创作灵感那样给予中国当代艺术家以启发,这也是本次展览的一个期望。

展览文创品之五 设计:刘君涛

郭知凡:您一直致力于民间艺术的研究与创新探索,对于这次展览或剪纸艺术的新时代表达,您有哪些感想?

张西昌:我觉得库淑兰非常有典范意义和启发性。她的剪纸既是传统的乡村姊妹艺术,又是现代型的艺术。库淑兰是被文化馆的干部慢慢引导,然后在一个主流艺术和民间艺术、中国传统艺术和西方的现代思潮交流的大环境中生成的现象。对于库淑兰,我觉得我们的解读还处在初级阶段,她个人、作品跟时代的关系,还需要不断回味。此次展览,我看了三四次,觉得会常读常新。这不仅仅是基于库淑兰,还有库淑兰和她那个时代的关系。所以,今天的剪纸和库淑兰时代已经不一样了,就像程征老师说的“这样的大师不会再有了”。因为那个时代已经过去了,在那个女人在家里边相夫教子的农耕时代,复杂的生活遭遇下,她才能够产生自己的艺术灵感,这可能是当代女性不具备的。我们今天更多的是从技法上去看剪纸,内心可能体会不到库淑兰那一代的女性精神了,但库淑兰依然有被不断解读的价值。

库淑兰居住过的窑洞

现在我也比较留意剪纸,任何艺术文化最重要的就是表达内心的自由。人都有寻找自我的过程,库淑兰找到了自己的语言。当库淑兰到70多岁,她找到这种感觉,她艺术创造的爆发力就被激发出来了。当然,像库淑兰这样的人并不多,我现在看到的大量的剪纸,更多的是一种言不由衷,没有自己表现方式的。在库淑兰的作品中,我们看不到她的苦难感,这是中国民间美术的共性,只呈现美好的东西,因为苦难太多,她要以其自度或是利他,这也是库淑兰作品比较动人的地方。我们可以看到那种特别忠于自己内心的艺术追求。比如,在库淑兰的作品中,缀饰在姑娘花辫上面的叶子、小花瓣,她把很多生活中的贫困窘破,转化为漂亮和美好。可谓“人间受苦,心里开花。”

库淑兰在剪纸

库淑兰留给世人的财富,不仅仅是其颇具新意的审美语言体系,而是她观察世界、体味人生的无限丰富情感世界和创造才能,以及她乐观、炽热,超越苦难的普爱之心。很多中国传统女性都是通过“艺术表达”来自度的,让她们趟过了一条条命运的血河,从而在平凡的生活中成为“佛”。

本文发表于2022年《民艺》杂志第6期

丹若·民艺

统筹:张西昌

编辑:杜明洋

石榴民艺社

西安美术学院

西安市雁塔区含光路南段100号

shanximinyi@163.com

本文来自微信公众号“丹若子”(ID:gh_14c6044d6557)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。