[ 本文共计2311字 · 建议阅读4分钟 ]

文 / 王东声

好的文章,横跨时间,纵跨人群,常读常新。“流行书风”,这个在今天不算新的文化现象,在当下正凸显出越来越多的危机和问题。王东声先生几年前的一篇文章,就已经提到“泥沙俱下”,如今,很多问题不但未见改观,新的危机又不断显现。怎么办?他主张:我们需冷静,争议并不可怕,可怕的是不敢正视、惧怕改变……

有人批评当代流行书风是“丑书”,认为“没文化”,并分析其主要特征:

(1)狂怪丑异,刻意造作,夸张变形过度。

(2)只注重技巧和形式,缺少内涵。

(3)基本功明显不足,忽视对传统的继承。

(4)展览上千人一面。

(5)知识结构单薄,学养不深,等等。

在我看来,上述评价还是比较中肯的。除了极少数书家能够自省自律并自成面貌以外,大多数人由于认识力和判断力的匮乏,导致了盲从和混乱的现状。而且,由于价值观的改变和利益的驱使,时下书坛的背后隐藏着浅薄和贫瘠的更大危机。

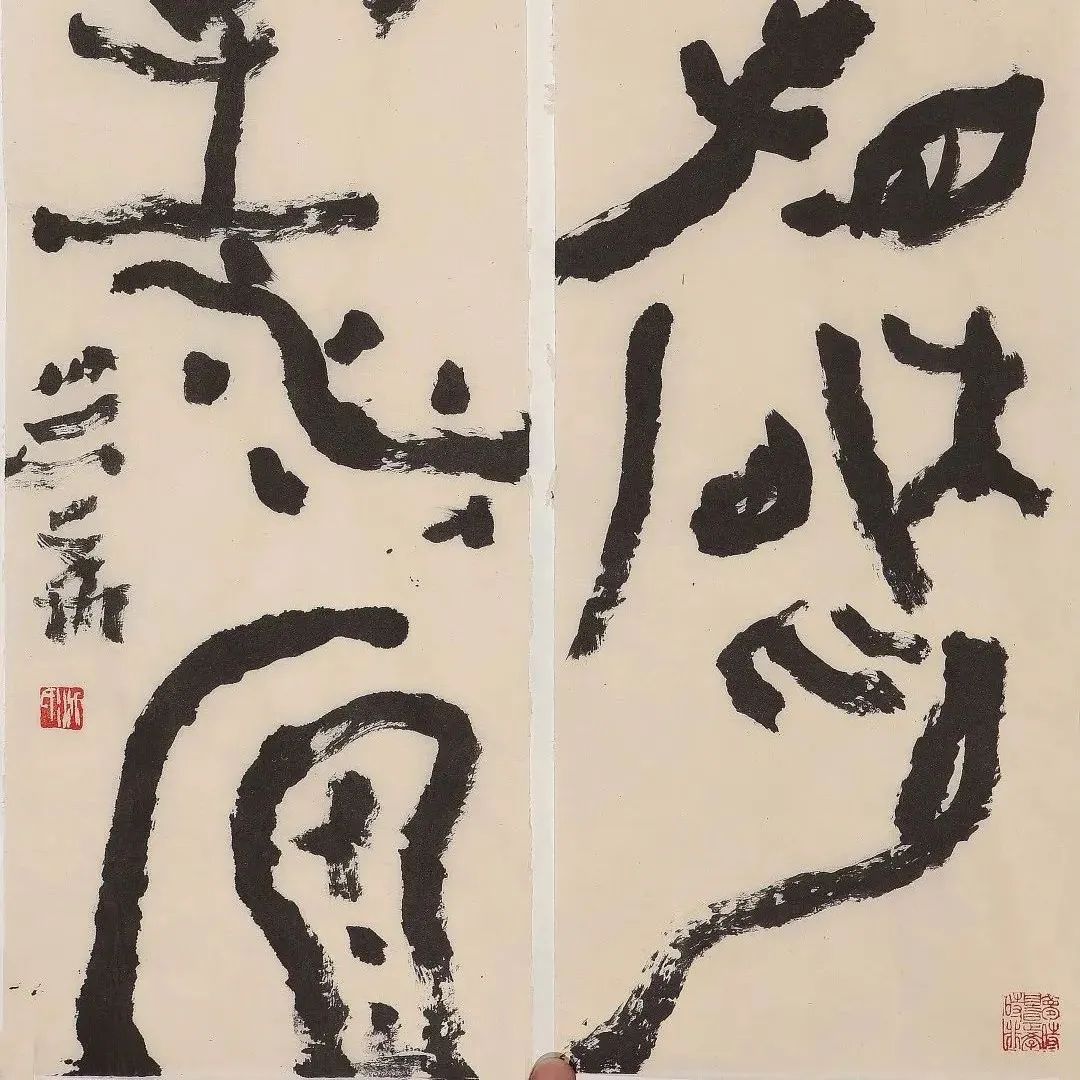

王镛 作品

书法展览时代的来临,书法行业的日趋专业化,使书法成为能够获得利益的有效途径。群众热潮中,拼命于此间“发家致富”者有之,在频繁展事中疲于应付者有之,为了参展入选揣摩评委喜好者有之,抄袭剽窃他人作品者有之,浪得虚名并招摇过市者亦有之……

单就学术而言,流行书风固然存在着这样那样的不足之处。然而,如果我们不去大胆地尝试和探索,而是紧紧地抱着前人和传统不放,似乎是更可怕的事情。

“流行书风”是时代的产物,是书法“现代性”追求的必然趋势。无论褒贬,它都是一个鲜活的“存在”。

沃兴华 作品

就象我们今天不能把西方现代艺术称之为“堕落”和“消极”一样,流行书风大胆地冲破传统理念的藩篱,自出新意,风格多元,注重视觉效果,讲究形式美感,等等,这与快节奏、高效率的现代社会特征相一致。

或者,假如真要非议“流行书风”的话,我们应该“批判”康有为,也应该“批判”说什么“宁拙毋巧”的傅山,还应该“批判”出版物和媒体。

因为,如果没有康氏数年前的鼓惑使“碑学”时代来临的话,若不是傅老先生“鼓吹”什么“四宁四毋”的话,也不至于如今书坛“乱糟糟”的状况?假如没有出版物的理论定位与宣传,也就不存在“流行书风”的名称了。

——当然,这是玩笑。当代书法与中国现代艺术的发展有其一致性。

一件作品,总会有它的观众群,以至于都想为自己的“合法席位”而发言,而争论不休。争议并不可怕,关键在于,我们必须弄清自己的“存在”是否有着“积极”的意义。

我想,泥沙俱下的流动与“流行”总比沤成一潭死水的好。

曾翔 作品

我们应该鼓励探索者的勇气和精神,因为他们才是时代的先行者,正是他们的存在,才使书法的现状变得更富于活力和生命力,他们可能不够成熟,但总比守着那块自留地、比那些永远甘于活在母亲怀里的孩子更有意义。

一个当代书法家,如果只满足参与,而不能从扑朔迷离的现实表象里有所清醒,注定是可悲的。

文化是人类文明通向“完美”的有效手段,而做为“文化的核子”的高雅艺术,与一般的审美趣味似乎存在着相当的距离。其实,艺术的从业者内部也永远存在着文化财富与审美意识的“贫富”之分。

高品调的艺术品总是“曲高和寡”的,总是“知音稀”的。但是,我们希望艺术的更大普及和大众审美层次的更快提高,因为创作者、艺术品与欣赏者永远是三位一体的,否则,艺术的存在也就没有意义可言。

刘彦湖 作品

综上,可以对我们当下的书法存在的问题试做如下分析:

(1)习惯于“泛常思维”,欠缺对艺术和艺术史的清晰认识。

我们往往欣赏那些站在时风顶端的人,象王羲之、吴昌硕、齐白石、安格尔等等,认为他们才是时代的精英;其实,我们不该忽视那些真正有着逆向思维的艺术家,如杨凝式、八大、黄宾虹、徐生翁、谢无量、杜桑、莫兰迪、卡夫卡等等。

正是因为这些“特殊人”的存在,才使得他们所处时代的艺术令我们真正的感动。一句话,艺术发展史就是由那些杰出的和有点儿“另类”的天才艺术家和艺术品串接而成。

于明诠 作品

(2)对于《兰亭序》的“误读”。

《兰亭序》之所以千万年来被奉为中国传统书法的至上法帖,被称为“天下第一行书”,最重要的一点,不仅仅是因为它的笔法、点画、章法的精微与美妙,而是这些外在形式与其间“文采风流”的融和统一,其间的文辞对于当时文人雅集的记事并引发对人生的叹喟,真正达到了书法技巧与文采的心手双畅。而我们往往忽视了最为重要的后者。

《祭侄文稿》也是一个道理。颜鲁公没有当时极其感伤而复杂的心理情愫,也不可能用悲痛和泪水书写出《祭侄文稿》。《兰亭序》是对乐事欢情的记述,但其中不乏对生命流转的忧郁的感叹;《祭侄文稿》则记录了人生的哀痛,深沉而苦涩。

所以说,《兰亭序》和《祭侄文稿》是“悲欣交集”的结果,是自身情感、人文精神和表现形式有机结合的产物。

程风子 作品

(3) 对于创新和继承的理解片面。

对于艺术创作而言,我们永远不能满足现状。人们常说,没有继承就谈不上创新。守成是再可怕不过的事。应该清楚:抱残守缺与守财奴几无二致,可怜;数典忘祖属于败家子的表现,可恨。

总之,正确地认识“流行书风”以及整个书坛的现状,是必要的,应该取其善者维护关怀之,择其不善者修正改良之。

另一方面,当代名家和书法活动的组织者与领导者也需要有高度的历史责任感,努力维护学术的纯洁,在文化修养的不断提高中,加强对创作实践和艺术理念的正确导向。同时,不断给予“新事物”一些必要的提示、措施和维护,使整个书法艺术系统更完善合理,使书法艺术生态能更绿色、更健康、更有创新活力。

应该有理由相信:我们会距离“文化”越来越近的。

————

王东声,别署可庐,艺术家,评论家,策展人。中国国家画院书法篆刻专业委员会委员,北京理工大学博士生导师,京华印社副社长,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员。

大米艺术

Rice art

扫码添加小助手,收藏艺术

本文来自微信公众号“大米艺术”(ID:zouxun1949)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。