途鸦er,分享旅行之美

文:余柑 | 图:余柑/网络

主编:嗨皮不二 | 排版:往事随风

雨时

远山生云烟。

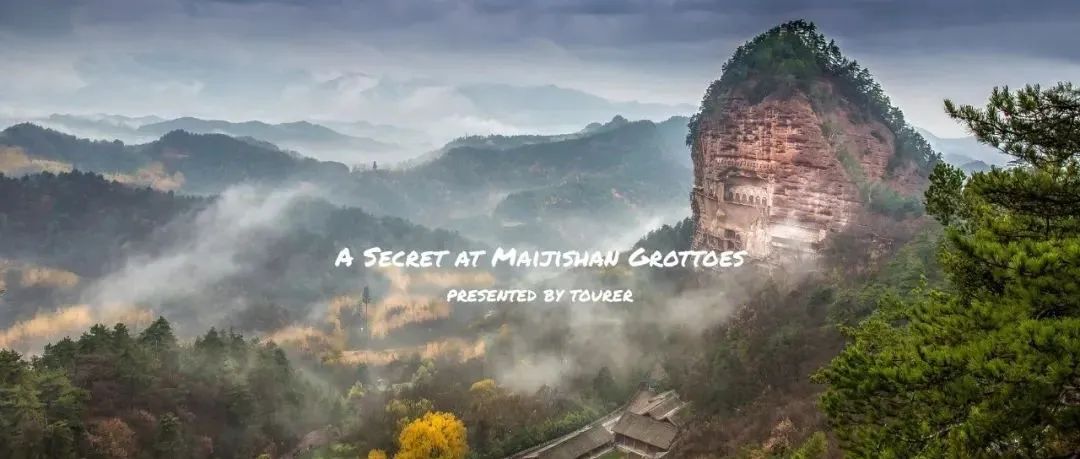

去麦积山时,天上下起小雨。

雨势忽大忽小,似轻重力道恰到好处的手,掸落山峦沾染的灰尘,还原盛夏深绿浅碧的苍翠。

蜿蜒曲折,亦如一张长长古琴,供造物者为弦弹奏,轻点撩拨。

不多会儿,可见烟雾自半山腰袅袅而起,将形似麦垛的孤峰也笼罩其中。

偶有飞鸟掠过,留下一声长鸣、半道孤影又消失不见。

只余下轻烟、层云、青山,和麦积山的佛像、石窟静谧对望。

© 仙仁送灯

继多年前雨中游灵隐寺后,我又邀雨同访麦积山石窟。

记忆里的佛教建筑,总是烟雾缭绕。

络绎不绝的香客在殿前燃香,朝庙里佛像叩拜许愿,再插入香灰层层叠叠的香炉。

雨天的烟则不同,湿漉漉的天气拦住一些人的脚步,人们三三两两地撑伞,放慢脚步、放低声音,听雨听蝉听鸟鸣。

麦积山更如此,游人零星地走在坡道、阶梯上,隐入山林,将寂静归还给自然。

身处其中,方知位列秦州八景之首的“麦积烟雨”,精妙缘何。

它是自然景观与人文建筑的交融。

江河分流的特殊地理位置、得天独厚的自然环境为基底,被一代又一代人堆叠上信仰,赋予厚重多元的文化底蕴,最终成为独一无二的艺术瑰宝。

缘起

© 听雪luyd

公元405年,渭水之滨。

十六国后秦都城常安,一派安定祥和。

此时,由羌人建立的政权后秦已经建国20年,占据关中和关东重镇。

热衷佛法的后秦黄帝姚兴为高僧鸠摩罗什倾倒,建“逍遥园”给他作译经、讲法的场地。

君主如此,王公大臣们自然趋之若鹜,一时间寺殿壮观,佛塔高耸、僧人云集,常安城成为了北方佛教中心。

望着眼前的繁荣,姚兴的心底并不平静。

为何信佛?

十六国时期战火不断,痛苦和恐惧之中的人们没有精神支柱,时而感到无常。

于是,承认众生平等,并且能寄托人们美好心愿的佛教,很快为五胡的帝王和老百姓接受。

石窟与寺庙。

为了向不识字的百姓宣扬佛法,绘画造像成为最好的宣传佛法的教化形式。

人们面对佛陀的化身与之交流,诉说生活中的苦难,祈求一个美好的未来。

如今,寺庙是最常见的佛教场所,但在佛教发端之初,修筑石窟才是流行的方式。

弘扬佛法、向鸠摩罗什表示虔诚、青史留名……电光火石间,姚兴做出决定:修建一座石窟。

© baozidada

选址时,姚兴的目光聚焦到历史文化悠久的秦州。

秦州东南的麦积山,地处中国版图中心地带,黄河和长江两大流域在此分手,南北方以此为界。

青山翠谷中,如烟似霞的烟雨弥漫四野,脱俗出世之感令人神往。对修行者来说,无疑是个理想的去处。

望着宛如农家收割后堆成的麦垛,孤立于群峦间的山峰,姚兴决心将梦想中的石窟建在这里。

自此,麦积山走上历史的舞台,并在之后百余年中成为北方的佛教中心之一,给后世的人们留下了一座无与伦比的艺术殿堂。

开窟

© JinHua

开凿和塑绘一个洞窟,需要大量人力物力。

士兵、工匠们能够投身于这样艰苦、甚至有生命危险的工作,信仰起着不可或缺的作用。

他们全身心投入,昼夜轮班不停地开窟。

先是石匠开凿好石窟,再由雕塑工匠进行塑造佛像。

历经数年,初期的麦积山石窟终于建成。

这座中原北方地区最早的皇家石窟,坐落于在三面陡峭的孤峰峭壁上,最高处离地面近百米。

密如蜂房的洞窟之间,全靠架设在崖面上的凌空栈道连接,惊险陡峻,极为罕见。

依山而建的阶梯。

只见佛像形体高大,体躯魁伟雄壮,神情沉着坚毅,传递出一种顶天立地雄伟气势和不可侵犯的庄严神圣。

佛教的信众们纷至沓来,瞻仰心目中的佛陀,在心灵上受到感动震撼之后,信仰上也有了皈依的实体。

丝路西去,佛教东传,时光于此刻下一段回味悠长的记忆。

而当历史更迭,时代变迁,麦积山接下来又会遭遇怎样的命运?

© baozidada

公元493年,北魏皇帝孝文帝拓跋宏率并南下,迁都洛阳。

这位年轻而激进的皇帝,在迁都后立即大量引进和吸收南方汉族的先进文化,加速民族融合。

这一年,华夏土地上的几个大型石窟,不约而同地改变了命运的轨迹。

平城的云冈石窟结束了大规模修造,洛阳的龙门石窟却开始了它的辉煌。

此时的麦积山,陆续有南方口音的工匠出现在附近村落,预示着新一轮工程的到来。

麦积山的造像,成为长颈削肩、身体单薄、面相清瘦,面带笑意的“秀骨清像”式的造型。

这一时期的造像更注重刻画人物内心微妙的情感,传递特定的宗教思想,似在由神界走往人间。

© baozidada

此后千年,工匠、信众们从未断绝,续写着石窟的故事。

公元5世纪到18世纪,麦积山石窟收藏了魏晋南北朝、隋唐、宋代和清代,具有各个时代特征的塑像。

每朝每代的人们,都将那个时代对“美”的诠释,大胆附加于这些宗教偶像。

帝王、工匠、僧侣和文人,都将美丽和信仰倾注在这灵动的泥塑之中,令艺术的精髓流传。

于是今日,当我步入这座山中石窟,与洞窟中诸天神佛对视,如同站在历史长河末端回望,自他们双眸中望见已逝的千年。

秘密

© 仙仁送灯

经过千年,有些故事,已经成为了经典。而有些经典,则成为了传奇。

编号第44窟,一尊精美的女性雕塑背后,隐藏着一个千年的秘密。

44窟主佛的面庞上,显现出女性的阴柔华美和些许母亲般的慈爱,令人捉摸不清,被国际塑像艺术界称为“东方的蒙娜丽莎”。

© 麦积山石窟艺术研究所

公元538年,西魏皇宫中上演一场离别。

西魏文帝元宝炬为迎娶柔然公主郁久闾氏,不得不废去乙弗氏的后位,将她送出宫去。

她来到二儿子武都王元戊所辖的秦州。一个落叶萧瑟的秋日,在麦积山出家成为比丘尼。

元宝炬没有忘记同乙弗氏的感情,暗中派人嘱咐她“带发修行,以期团圆”。

乙弗氏心中又燃起希望,感觉自己对佛祖的虔诚终于得到了回应。

然而,她等来的不是团圆,而是一纸“赐死”的诏书。

540年春天,柔然忽然发动大军渡过黄河,直逼边境。

西魏的大臣们万分惊惧,竟然认为柔然发动这场战争,是因公主不被宠爱的缘故。迫于时局,元宝炬只得出此下策。

乙弗氏强忍悲伤与儿子元戊诀别,安排好一切,走进卧室安静地死去,终年三十一岁。

元戊便“凿麦积崖为龛而葬”,将母亲安葬在了麦积山的一个石窟里,命名“寂陵”。

© 麦积山石窟艺术研究所

当年,学者发现44号窟主佛充满女性特征的面庞,以及43号窟内外双室的结构时,大胆推断:43号窟是1500年前乙弗皇后所葬的“寂陵”。

44窟佛像是否根据乙弗氏的面容来塑造,如今已无从考证。

佛像展露的雍容华贵,以及隐约透露出几分皇族的气息,令人浮想联翩。

大厦将倾之际,将原因归咎于一个毫不相干的弱女子,以性命为筹码参与毫无胜算的赌局。乙弗氏的命运,与唐代杨玉环何其相似。

想来或许可笑。

讲着慈悲为怀的佛教,刻着浅笑拈花的菩萨。

本该是洗涤心灵,净化恶念的圣堂,却在静谧之下,暗藏一段悲哀、无奈的往事。

也正是此页,将麦积山石窟和西魏皇室家族紧密联系。

© baozidada

那些被刻画在石窟边缘,历经千年风霜,已经面目不清的供养人又何曾想过,竟有一位皇后长眠于此。

他们虔诚地造访,空濛烟雨里许下对生活的美好愿望,便折返红尘;

她却被迫留下,成为连至亲之人都无法宣之于口,只能默默凭吊的秘密。

云散

© liaohua

中国古代曾经有过三次大型的灭佛运动,被称作“三武灭佛”,历史一次次地改写着麦积山多舛的命运。

万幸,“三武灭佛”中,麦积山并没有遭到重挫,这归功于石窟独特的地理特征。

麦积山石窟多建在远离地面的悬崖之上,只有借助木质栈道才能攀爬前往。

这种辗转复杂的前行道路,对佛教信众来说,是一种修行,而对毁坏者们,则是一种屏障。

正是木质栈道,保护了麦积山的石窟。

据记载,栈道曾在南宋毁于兵火,明朝后期为野火所烧。

其间虽经多次修复,但仅有局部,致使西崖上部洞窟数百年无人登临。

继宋代大规模重修之后,随着南宋的灭亡和中国石窟艺术的逐渐没落,麦积山也日益黯淡。

虽经明、清两代的粉饰,石窟仍消隐在陇山的密林中。

清朝末期,更是有几十年很少有人上山拜访。

近代,当探险家将目光死死盯在云冈、龙门和敦煌莫高窟大肆盗掠时,麦积山仍在沉睡。

© liaohua

经历过无数次的没落和蛰伏,它注定要迎来另一次唤醒。

1941年深秋,天水市东南50公里的秦岭山脉中,一群人在树丛中若隐若现,似在寻找什么。

许久无获,正当他们陷入绝望,有人扒开一段干枯的树枝,忽然大呼起来。

这莫不是他苦苦寻找的,麦垛形孤峰山——麦积山吗?

他就是生于天水,学成于南大和清华大学的著名学者冯国瑞。

学成回到故乡,冯国瑞在地方文献中翻阅到有关麦积山的史料记载之后,便对麦积山产生了浓厚的兴趣,当即前往考察。

但此时的麦积山石窟,栈道腐朽不堪、无法攀援,冯国瑞不得不望山兴叹。

直至六年后的1947年,冯国瑞才在文家村找到一位攀岩高手,木匠文得权,请他一探究竟。

艰难攀登后,文得权在悬崖上的一个洞口前停了下来。

他一抬头,只见迎面一尊高大的佛像,目光慈祥,仿佛在注视着自己,不禁有些恍惚。

烟消云散,麦积山石窟,终于重见天日。

待续

© 云飞扬

如今,当年“鸟粪成堆、蛛网遍布”的麦积山石窟,已建立了专门的石窟艺术研究所。

一千六百年来,历经战乱、自然的侵袭,走过朝代的更迭。

这座山,这些微笑的佛像、壁画、飞天,穿越历史的晨钟暮鼓,在麦积烟雨中时隐时现。

虽然部分佛像的棱角已被剥落,但是佛祖们充满慈爱的光芒依旧俯瞰着山水松涛,温婉可亲。

它或许没有云冈、龙门石窟的壮观,不比莫高窟自然环境之艰险。

我与麦积山石窟共享,不过烟雨如雾的短暂半日。

而它始终波澜不惊地望着群山、过客,是时光洪流打磨后的璀璨,等待风流云散后的沧海桑田,海枯石烂。

《台湾环岛骑行(六)| 肆意且灿漫》

《杭州|江河湖海有相逢》

本文来自微信公众号“途鸦er”(ID:tuya_er)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。