正文字数:3543字

图片总数:17张

本期为大家带来最新的国际前沿技术资讯分享,希望对你有帮助!

01

CheekyKeys

by “Everything Is Hacked”

为了能一边带孩子一边工作,一位程序员就决定抛弃键盘,改成用面部打字,并在 YouTube 频道「Everything Is Hacked」上展示了过程。

这个利用面部动作来打字的键盘,名为「CheekyKeys」。其实这种控制键盘的方法也不算罕见,史蒂芬 · 霍金生前就是通过电脑来跟踪眼球运动控制光标,利用屏幕上的键盘配合智能输入法来打字。

CheekyKeys 的开发人员,也曾经尝试过类似的方式,但效率不够高,于是决定使用现代图像识别技术、结合能做出不少表情的脸和莫尔斯电码,加快打字的过程。要使用 CheekyKeys ,需要这些东西:电脑和摄像头自不必说,再利用 OpenCV 和 DLib 等工具跟踪用户脸部特定点的移动。除了这些,用户还需要学习一下摩斯密码,这样就能用点和线这种更简便的方式来表示字母和符号。

在 CheekyKeys 上需要使用的参照表「cheatsheet」,包括字母、特殊字符和热键,快速张开和闭上嘴巴就是表示「.(点)」,稍长一点则是「-(线)」,向上撅一次嘴巴为完成一个字母,两次为添加一个空格(结束一个单词)。

在「cheatsheet」上,shift键是闭上右眼;command键是把左眼闭上;向上/下的箭头需要抬起左/右边的眉毛;如果要重复前面的字母或命令,就要把两边的眉毛都抬起两次;想用 escape: 键,就要先眨左眼,再眨右眼……

通过开发人员创建的这套系统,就能通过面部的各种动作来使用键盘。记住系统里的对照表是使用 CheekyKeys 是必不可少的准备步骤,但也不用担心记不住,因为开发人员已经将这套系统分享在 GitHub 网站上。

这样一来,CheekyKeys 就能使用 OpenCV 和 mediapipipe 的 Face Mesh 实时检测视频输入的面部标记。然后,通过计算相对差异来确定特定的面部姿势,并将其转化为通过键盘发送的指令。

用 CheekyKeys ,不仅能打字,甚至还能用它来写使用 Python 语言的代码,将孩子抱在怀里,照样能打字工作。只不过,利用面部键盘自然不如用手指打字输入的快,但这种方法,绝对能满足静音的需求。

02

血管内介入手术机器人

by MIT

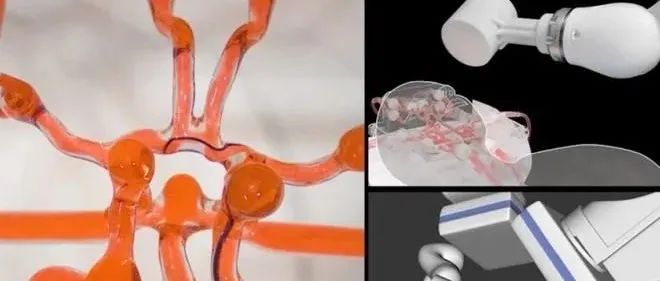

当有人经历中风或动脉瘤时,他们可能需要进行「血管内介入」的外科手术。麻省理工学院设计的新机器人系统可以确保他们快速接受治疗,即使医生不在附近。

在常规的血管内介入治疗中,一位专门训练的神经血管外科医生引导一根细线穿过患者的一条脑血管,直至凝块。在间歇性 X 射线成像的视觉引导下,他们要么物理破坏凝块部分,要么提供药物溶解它。

在大脑缺氧造成不可逆转的损害之前,尽快执行该程序至关重要。不幸的是,如果患者距离神经外科医生所在的医院太远,则可能无法及时将他们运送到该医院。于是,这个时候还有一个选择,就是利用手术机器人,医生远程操控手术。

这台机器人包含一个铰接式机械臂,末端带有一个驱动磁铁,当患者躺在手术台上时,该机械臂位于患者头部旁边。还有一个电动线性驱动单元,它推动或拉动与传统血管内介入治疗中使用的相同类型的导线(导线具有磁响应尖端)。

千里之外的外科医生利用鼠标在血管内推进和缩回导线,此外他们还使用操纵杆来移动手臂并旋转磁铁。这种方式允许他们从患者体外远程操纵导线,磁铁会对导线的拉力方向和强度产生变化。

在对脑部血管的透明模型进行的测试中,神经外科医生在经过一个小时的训练后学会了使用该系统将电线引导到目标位置。

03

薄膜扬声器

by MIT

麻省理工学院的工程师开发了一种如纸般薄的扬声器,可以将任何表面变成有源音频源。

这种薄膜扬声器产生失真最小的声音,而使用传统扬声器所需能量的一小部分。该团队演示的手掌大小的扬声器重量约为一角硬币,无论薄膜粘合到什么表面,都可以产生高质量的声音。

为了实现这些特性,研究人员开创了一种看似简单的制造技术,该技术只需要三个基本步骤,并且可以按比例放大以生产大到足以覆盖汽车内部或房间墙纸的超薄扬声器。使用这种方式,薄膜扬声器可以在嘈杂的环境(例如飞机驾驶舱)中通过产生相同幅度但相反相位的声音来提供主动降噪;两种声音相互抵消。这种灵活的设备还可以用于沉浸式娱乐,可能是通过在剧院或主题公园游乐设施中提供 3D 音频。而且由于它重量轻且运行所需的电量非常少,因此该设备非常适合电池寿命有限的智能设备上的应用。

为了制造这种扬声器,研究人员使用激光在PET薄片上切出小孔,PET是一种轻型塑料。他们在穿孔的PET层的底部铺上一层非常薄的压电材料PVDF薄膜(只有8微米厚)。然后他们在粘合的薄片上方施加真空,在薄片下方施加80摄氏度的热源。由于PVDF层太薄,真空和热源产生的压力差导致它膨胀。PVDF不能强行穿过PET层,所以在没有被PET阻挡的地方,微小的圆顶突起。这些突起可以自对准PET层中的孔。然后,研究人员在PVDF的另一侧铺上另一层PET层,作为圆顶和结合表面之间的间隔层。

他们的设计不是让整个材料振动,而是依靠压电材料薄层上的微小圆顶,每个圆顶单独振动。这些圆顶,每个都只有几根头发的宽度,在薄膜的顶部和底部被间隔层所包围,保护它们不受安装表面的影响,同时仍然使它们能够自由振动。同样的间隔层保护穹顶在日常操作中免受磨损和冲击,增强了扬声器的耐用性。

研究人员说,“这是一个非常简单、直接的过程。如果我们将来能把它与卷对卷加工工艺结合起来,我们就能以高通量的方式生产这些扬声器。这意味着它可以大量制造,像墙纸一样覆盖墙壁、汽车或飞机内部。”

04

声感织物

by MIT

近日,麻省理工学院(MIT)的工程师们和 Rhode Island 设计学院合作,开发了一种全新的「声感织物」,这种织物材料,不仅能够像麦克风一样,「听到」声音,还能像扬声器一样,「发出」声音。

该成果的详细介绍,发表在最新一期的《自然》杂志上。

论文第一作者、麻省理工学院博士后 Wei Yan(现为新加坡南洋理工大学助理教授)表示,这项研究的成果,提供了一种全新的方式来倾听我们的身体和周围环境,将产生许多超乎想象的应用。

「穿着声感服装,你可以通过它来接听电话,与他人交流。此外,这种织物还可以与人体皮肤接触,使佩戴者能够以舒适、连续、实时和长期的方式监测自己的心脏和呼吸状况。」Fink 说。

传统织物,往往用于抑制或阻隔声音。例如音乐厅的隔音层,以及我们生活中的地毯。但 MIT 的研究团队多年来一直致力于重塑织物的传统角色。他们专注于扩展材料的特性,比如使织物更具功能性。

此次在寻找声音感应织物的方法时,人耳的「听声原理」给了研究人员很大的灵感。

声音,其实是一种空气中传播的压力波。当这些声波到达我们的耳朵时,极其敏感和复杂的三维器官——鼓膜,将压力波转化为机械振动,然后这些振动通过听小骨进入内耳,耳蜗再将这些振动波转换为可由大脑感知和处理的电信号。

尽管有些声音很小,平时我们无法感知,但都会引起相应的振动,只不过有时候这种振动是纳米级别的。为了捕捉到这些难以察觉的振动信号,受人类听觉系统的启发,该团队试图创造一种柔软、耐用、舒适且能够检测声音的织物「耳朵」。

团队开发了一种称为预制件的分层材料块,由压电层和响应声波振动的增强材料成分制成。得到的预制材料块大约有记号笔那么大,然后被加热并像软糖一样被拉成 40 米长的细纤维。这种纤维在弯曲或机械变形时会产生电信号,从而为织物提供一种将声音振动转换为电信号的方法。

研究团队将特制声感纤维与传统纱线编织在一起,生产出可悬垂、可机洗的织物面料。从安静的图书馆,到繁忙的交通噪音,这种声感织物都可以捕捉这些分贝范围内的声音,并能够确定诸如拍手之类声音的精确方向。当把这种材料织入衬衫的衬里时,还可以检测到穿着者细微的心跳特征。如果融入孕妇装,还可以帮助监测胎儿心跳。

除了可穿戴助听器、可语音交流的服装,以及可追踪生命体征的服装外,该项技术未来还可应用在与航天器服装集成,以监测太空尘埃,或嵌入建筑物中,以检测裂缝或应变等,更多可能性待解锁。

05

SpinOcchio

by MAKinteract实验室

据WALA报道,韩国尖端研究所MAK交互实验室近日开发了一种虚拟世界控制器SpinOcchio,可以让虚拟现实用户在虚拟世界中尽可能逼真地触摸和感受物体,就好像他们在现实世界中触摸它们一样,它可以利用旋转过程来区分与物体相关的感官。

MAKinteract 实验室的研究人员表示,控制器的工作原理是确定物体在皮肤上滑动或在手中滑动的方式的差异,并将这些信息与用户的视觉提示配对。在他们测试了“在VR中如何通过不同的视觉提示感知运动和厚度的触觉真实感”后,他们能够使用控制器复制滑移。

据称,控制器在此后还将提供物体的真实感觉,甚至可能允许用户在不实际握住物体的情况下感受到物体的厚度。这是一项定位前沿的黑科技,一旦投入使用将大大增强虚拟世界中的沉浸感。

素材来源:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730142867063005591&wfr=spider&for=pc

https://weibo.com/ttarticle/p/showid=2309404760639670190131&sudaref=www.baidu.com

https://www.sohu.com/a/533314453_473283

https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20220427/content-1345714.html

https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20220414/content-1338582.html

版权说明:本文素材来源于网络,如有损害或影响您的合法权益,请积极与我们联系处理

本文来自微信公众号“信息与交互设计研究所”(ID:gh_c1cd7847b233)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。