点上方音频,和大师一起听音乐

北京的闹市,灯红酒绿,汽车川流不息,有人被这繁华喧闹所吸引,沉迷于灯红酒绿中,而有人却在极“闹”的环境中,追求极“静”,期望实现生命中的一种平衡之境。

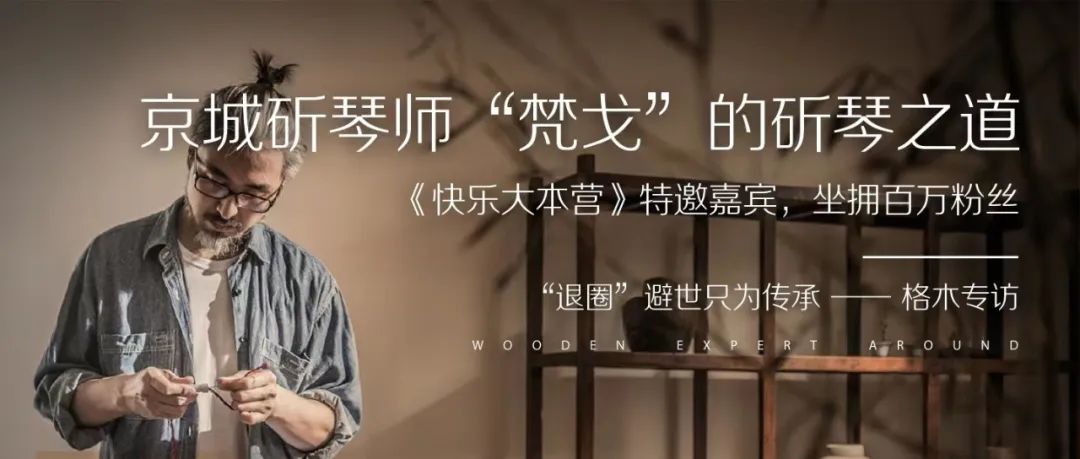

斫琴师梵戈就是追求极静者的代表。在湖南卫视《快乐大本营》,纪录片《了不起的匠人》一炮而红后,他并没有在成功中迷失沉沦,而是清醒地回归古琴的世界。

梵戈说:“红不是目的,传承才是使命。”斫琴,是他一以贯之的初心及追求。虽生活于嘈杂之中,却始终清醒地沉醉于琴音。

大家好,我是梵戈,很高兴接受“格木文化”平台的专访,我将在此分享一些自己关于斫琴的拙见。

合理:古琴乐音追求之道

幼年时受父亲的影响,我开始接触古琴,几十年过去了,古琴成为了我的兴趣,也变成了我一种重要的生活方式。

我经常在社交账号上分享一些自己制琴的视频与音频,希望可以与喜欢古琴的人一同欣赏古琴之美。

“一千个读者心中,有一千个哈姆雷特。”我无法说服别人认同一床古琴的乐音是否好听,但我始终认为,“好听”的声音自有其共性规律,且这种“合理”有迹可循。

在我分享的琴乐中,我们听到的琴音绵长丰润,或是古朴,或是醇厚,或是柔润。

然而我们在听一些历史录音或存世老琴的琴音时,会发现它们往往并没有非常长的“延音”,甚至也缺少部分应该有的频段。

严格来说,这些琴的声音当然很有特点,但凡事皆有两面,这些特点的存在,可能恰恰也是这些琴的声音缺乏足够的合理性的原因。

“

我在此处反复提及的“合理”是为何意呢?作为斫琴师,我认为古琴的声音想要达到基本合理,必须符合三个基本指标。

首先这件乐器要实现它应有的音域;其次,在音域范围之内的每一个音都应准确;最后,在每一个音域准确、音准准确的基础之上,每一条音带都应合理而动听。

为了实现这三个目标,制作上就要做到有的放矢。

比如古琴在正校的情况下,一弦的音高应该是65.4赫兹,这个频率是唯一的。当整根琴弦振动的时候,发出来的声音应该是最低的频率,同时它还存在着不同的复合频率,比如65.4HZ的n倍。

通常情况下,我们听到的应该是琴弦整段振动频率,即65.4HZ最强,其他的分段振动如130.8HZ、196.2HZ等依次减弱,这就是合理的一种基本体现。

此外,为了令抽象的古琴声音更易操作,我喜欢用“量化”的方法来诠释它。

比如,我认为当代乐器,包括古琴制作,之所以比前人制作得更好,是因为出现了“频谱、激光衍射”等现代技术。

这些技术在制琴理论与实践过程中的辅助应用,令不可视的声音,变成了可视化的“数字语言”。

当然,技术手段只是古琴制作的基石,一床琴能否制作出巅峰水准,更重要的是制作者自身的艺术与哲学等思辨修养。

古人以一个“和”字来概括古琴制作及声音的合理性,即“面底相和,弦木相和”。

受当时社会生产力水平的影响,古人没有办法把“和”解释得很清楚,但斫琴所有的秘密基本可以映射在这个“和”字上。

古琴只有在“和”的状态下,才会出现完整的音域,精确的音准,合理的音量,优美的音色。反之会出现空、疲、燥、浮、声焦韵短、暗哑逼仄等等不美的听觉感受。

“

那在座的朋友可能就要问:“和”听上去太玄乎,如何才能实现这个“和”呢?

我简单分享一下自己的看法。第一步我认为是“面和底要和”;面和底相和后,形成一个木头腔体,那接下来就是腔体与琴弦之间的和谐统一;同时,琴上的每一部分对波形都有影响,所以每一部分都要“和”。

琴之九德中提到“匀”,这是一个历来被琴人们所公认很难实现的标准。这个匀字,其实也是“和”的一种体现。

对于制琴师而言,制琴犹如中医治病:挖槽腹也好,髤漆也好,灰胎也好……都发挥着中医治病组方“君臣佐使”的作用,从而得到“匀、和”的声音状态——音域完整、音准精确、音量合理、音色动听。

学习:斫琴师的成长之路

“抚琴还需斫琴人”,想要真正了解古琴,成为一名合格的斫琴师不失为一条捷径。

然而很多人似乎将这一门艺术想象得太简单。制琴并不难,它需要的木工技术实在太少,大家也可以参考“格木文化”的“斫琴工艺”分享。

但制成一床良琴实属不易,制作者将琴做成什么样才能实现自己所追求的琴音,这个过程需要大量的理论知识、实操经验的积累与总结。

在开始学习理论的时候,我也走过很多弯路,互联网还未普及的时代,信息与资料的获取是极其艰难的,所以我研究理论的时间至少有十多年以上,物理声学、乐器制作学、木材学、美学等,都要有一定了解,想达到制琴技艺的巅峰,我们不能将眼光仅仅局限在琴上,古人也曾有云“诗内功夫诗外寻”,即是此意。

我的制琴思路首先是通过各种技术手段去实现自己的设计目的,比如音色风格的取舍平衡等。

选料是制琴的第一环节,斫琴的面板木料要求“轻、松、脆、滑”,但在我看来,“如何用材”远比“取材”重要得多。

有些材质天生比较适合做出温暖的音色,有些材质适合做出带有金属质感的声音,这个是材质天然形成的。

但对于技艺高超的斫琴师,泡桐、杉木、松木都可以做出悠长浑厚、饱满丰润的声音。

那么材质在什么时候很重要呢?对于斫琴初学者而言,他们往往不知道自己遇到的问题是制作技术导致,还是材质导致的,所以他们需要品质相对均匀统一的材料来练手。

而对于顶级的大师来讲,技术又不再重要,良材出良琴。

任何最快的学习方法都是从模仿开始,制琴也不例外。

在学习之初,按照老师的要求,按部就班地完成一套制作流程,可能要花费一年多的时间,但当你多完成几个流程之后,就能熟能生巧。

此时,你会对古琴声音如何变化,调整声音后会出现哪些改变……都有相应的了解,到那时你才可以脱离老师的指导,自己去尝试制作自己想要的声音。

在研究古琴的声音过程中,我曾作出许多新的尝试,也改良了一些古琴的传统制式,但所有的创新与改良都基于前人的琴道审美意趣,只是在制作、发声的合理性上更多地引入了乐器制作原理而已。

早在一千多年以前,古人就提出了“面底相和,弦木相和”的琴道审美标准。这是千余年来不变的琴道传统,所不同者唯有不同时空下的解读方式而已。

收藏:分辨一把好琴

现在很多人喜欢收藏古琴,但是古琴市场鱼龙混杂,要想分辨出一把好琴,实属不易。

古琴有其特定的音域,特定的音色、形制、审美标准,有我们特定的文化审美取向,所谓的好琴,标准比较含糊。

有人说“好琴是养出来的”,我并不这么认为。

对于制作合理的好琴来说,它之所以好,是由于材质的先天特性,以及制作水平。

所谓不管当下琴有什么样的弊病,只要通过一定时间的养琴就会变好的理念,更多的像是一种炒作手段。

真正的好琴从制成的那一刻,它就是一床好琴了。正常的使用与演奏,就是最好的养琴之道。

那为什么当代有些人还格外坚持要养琴呢?

有些琴刚制成的时候声音比较“燥”,比较紧,不够松弛,有些人会讲这些都不是事儿,弹一弹,养一养就会改善的,然后在琴弦上涂油,涂了油以后的琴声听起来好像变“润”了。

事实上那只是令人的听感不那么刺激而已,并没有改变琴自身“紧、燥”的发声方式,琴还是那床“破琴”,没有变得更好。

所以,类似这种所谓的“养琴”,不过是把“破琴”令人不快的声音修饰成了耳朵可以勉强接受的程度,但并没有改变它仍然是一床“破琴”的客观事实。

更有甚者以保养红木家具的方式来保养古琴漆面,定期在琴面涂抹油脂。其实完全不必如此,保持琴面洁净就是最好的养护方式。

前中国琴会会长龚一先生曾说过:“好的琴,或者说好的琴声,包括琴本身的声音和演奏者的演绎,应该让人能够产生宁静、祥和的感觉。”

在我心中,龚一先生的这句话,对我们识别一把好琴也许会有所启发。

格木君采访后记

所谓匠人精神,其实就是全身心地投入,把一件事做到极致,将完美主义落实到每一处细节。在别人看来,或许这就是钻牛角尖而已,但只有梵戈自己知道,每一弦、每一徽都应有属于它自己的赫兹。

不过,这并不是唯技艺论,技术上的精确只是底线,梵戈追求的是艺术上的一丝不苟和人格上的白璧无瑕,而这背后是常人想象不到的自律和淡泊。

“大师”之“大”既在手艺,更在精神。他们不是什么天赋异禀的奇才,他们只是专心致志研究自己兴趣,放下浮华与诱惑,甘于寂静的一群人罢了。也许,除技艺之外,他们从平凡到非凡的路程更值得我们称他们为“大师”。

- 审校| 柳顺起 -

-推荐阅读-

NOWNESS

「欢迎转发、分享」

「如需开白转载,请与管理员联系」

CONTACT US

文章投稿|合作转载|木艺交流

「请添加管理员微信gmwh2018」

声明:部分图片来源于网络,版权归原作者所有,仅供学习研究和交流使用,如涉及侵权或对版权有所疑问,请邮件联系3409864223@qq.com我们会尽快处理,感谢!

本文来自微信公众号“格木文化”(ID:gemuwenhua2018)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。