Aldo Cibic不仅改造了自己的家,也参与了楼下四平街区的改造,一条未来原型生活街区,名叫NICE 2035。

参考资料:

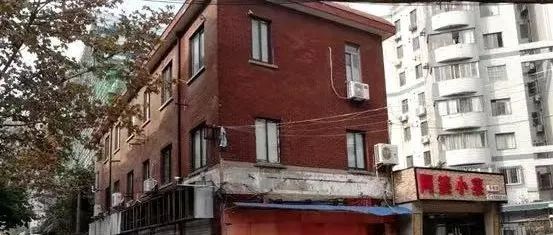

《上海的UFO:意大利设计大师Aldo Cibic的中国小窝》

《网红审美_与城市地方感重塑_以重庆黄桷坪社区为例_牟慧锭》

《下一站丨世界级设计大师来上海 你一定想不到他住哪儿》

《师说|娄永琪:后疫情视角的社区营造》

图片、视频素材参考与提供:

陆洲、设计丰收、榴莲、下一站上海、十三邀

本文来自微信公众号“普象工业设计小站”(ID:iamdesign)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。