苏轼笔下的绝美秋天

人生四季,醉美秋天。其实,秋的况味,正暗合了某些人的气质。

苏轼的“迷弟”林语堂说:“秋的清高里有着恬淡,旷远里有着精深,静谧里有着清净,厚重里有着博大。”

这何尝不是苏轼的写照?

他的一生,以开朗不拘的心态面对生活,从容而不急进,自如而不强求,稳重而不浮躁,坚忍而不堕落。

当苏轼遇见秋天,你会读出秋的惆怅与怆然,忧伤与纠结,更会读出秋的丰硕与瑰美,博大与深沉。

读秋,必读苏轼——十种绝美,十种心动!

940多年前的金秋,苏轼收到僧人赠送的桂花,不忍独享,便分给友人,并写下这一名篇。既借“折桂”赞美了琼枝天香的桂花,又表达了君子之交的情谊。

总有一种桂花香,是灵魂的模样;总有一种灵魂,属于记忆里的香。

如林清玄所说:“这世间,追逐名利的人很多,但能在身边事物(小如一朵桂花)中找到清欢的人也不少呀!”

埋头生活,也觅清欢。赠人桂花,手有余香。

寿州已见白石塔,短棹未转黄茅冈。

波平风软望不到,故人久立烟苍茫。

我日夜兼行向着那遥远的江海,枫叶芦花点缀得秋天情趣深长。一丛丛婀娜的芦苇随风摇曳,大片的花絮悠然飞舞,此起彼伏,格外浪漫。

芦花可以说是宋词秋天里的标配,乐观如苏东坡,在面对跌宕仕途时也会以芦花寄情,纾解怅惘不安的心绪。

冷风过境,别让温暖的小美好失联,寻回这一季失散的治愈瞬间,生活越不易,越要懂得取悦自己。

曲折的水岸边露出旧日水涨淹没时留下的河床痕迹,稀疏的林木倾倒在地,露出如霜般白的树根。

一叶扁舟飞快地划着桨,它将要飘去哪里呢?应该是回到江南的黄叶村。

丰子恺说,“我只觉得一到秋天,自己的心境便十分调和,常常被秋风秋雨秋色秋光所吸引而融化在秋中。”

深秋已至,莫要悲戚如斯,将身心归于清澈的山水之间,晓看秋云,暮听蛩音,定会拥有一个心境清远的秋天。

东坡就是东坡,即使在萧瑟的秋日,他依然高昂,你看他怎么说:不用悲愁,我身强体健,能吃能喝,发那悲秋的哀叹作甚?

人活一世,草木一秋。清贫也好,粗茶淡饭也罢,有了健康,就拥有了最大的财富。

在岁月变迁中学会洒脱,以足够的勇气和力量蔑视身外的一切,这就是真正的智者。

人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古难以周全。只希望这世上所有人的亲人能平安健康,即便相隔千里,也能共享这美好的月光。

秋天纵然免不了离愁别绪,但正如苏轼所说:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,自然规律罢了。

即使相隔千里,我们望着同一轮明月时,却依旧能想起彼此,有共同的期待,这便是最好的感情。

虽然有着渴望超脱又无法真正超脱的无奈,但在苏轼看来,世间万事皆是梦境,转眼成空;荣辱得失、富贵贫贱,都是过眼云烟;世事的纷纷扰扰,不必耿耿于怀。

无数个秋天会过去,无数个悲伤的自己也会成为过往。

好好享受所拥有的一切,当时只道是寻常的事物,过后却也往往让人回味无穷,与其选择伤春悲秋,何不洒脱不羁地过一生呢?

微风轻拂,辽阔的江面上泛起了细密的波纹,片片晚霞在半空中燃烧,那鱼尾般的颜色,火红而艳丽。

抬眸瞬间,周遭风景已染上秋韵:落日,微风,秋水,晚霞……在这纷扰的世事中暂且得到片刻的清闲,真是难得。

其实,闲是一种心境,别赶路,去感受路,你会发现生活的细微之美。

苏轼喝醉了酒昏昏欲睡,却在梦中忆起了刚刚离别的故乡。梦醒之后,贪婪地遥望着西南方远隔天涯的眉山“故园”,不禁一阵空虚寂寞。

故乡很远,也很近,因为乡愁就在我们的心中萦绕。

这绵绵的乡愁,是一首无言的思念之歌,更是流淌在心中一份沉淀已久的诗情。

秋日霜降,稻穗已经饱满成熟,稻秆被压弯了腰,左右“搀扶”。

秋收之后,将稻谷放入石臼,捣去皮壳,上锅蒸熟后,盛入竹编的食器内,米粒晶莹如玉。

什么才是秋日里最让人满足的画面?那一定是风吹稻浪、“丰”景如画的时刻。

春耕夏耘,秋收冬藏,眼前籽满粒饱的稻穗,承载着的是我们一年的寄托与梦想。田间有梦,禾下有粮,就是质朴无华的生活美学,也是对过往辛勤付出最好的报答。

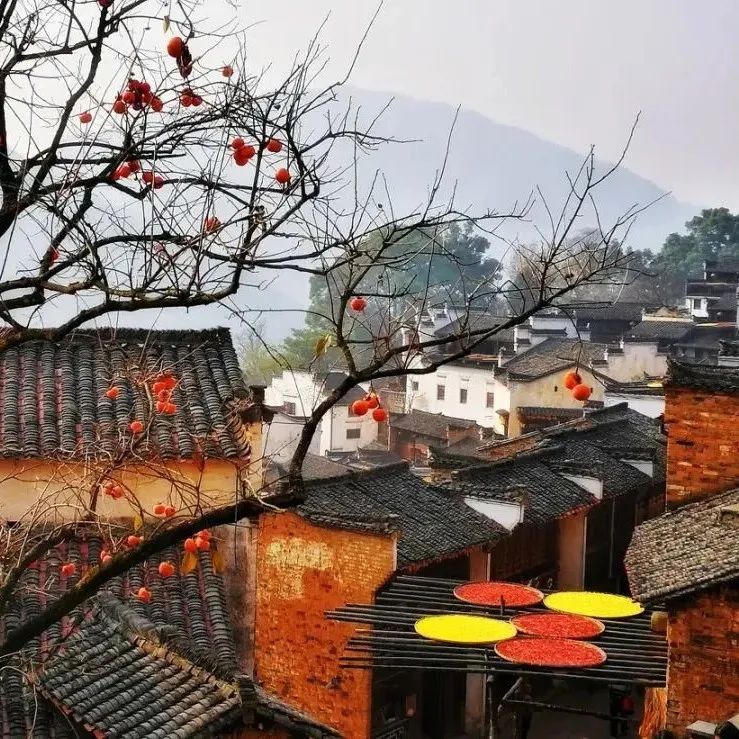

当荷塘翠减红衰,枝无全叶的秋菊还在傲寒斗霜。一年中最好的景致,就是在橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节。

秋日过半,夏日的青绿早已淡出视野,葳蕤的树冠如期换上秋色,万物走向最为从容的生命姿态。

季节如此,拟以人事,不也相同吗?纵然青春已去,但风骨犹在,人生的风景犹在。

图片:源自于网络,版权归原作者所有

来源:美尚

本文来自微信公众号“明清家具之家”(ID:tieliwang)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。