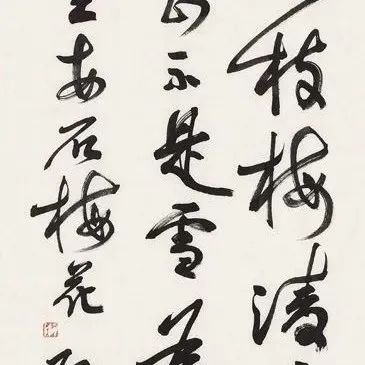

中书协的“一姐”孙晓云老师一篇文章中,她谈起了大家所熟知的问题:

意在笔先!

学书法的朋友,都知道这句话出自王羲之《题卫夫人笔阵图后》:

“夫欲书者,先干研磨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔先,然后作字。”

在孙晓云老师看来,很多人对这句话都解读错了,根本没有那么高深,正确的解读应该是:

就是下笔之前,先做好“手势”的安排,甚至她得出一个结论:顺手!

就是写一个字之前,先比划几下(书空),觉得顺手之后,再落笔!

关于这种说法是否科学?

孙晓云老师还引用清代书法家宋曹的一段理论:

无笔时亦可空手作握笔法书空,演习久之自熟。虽行卧皆可以意为之。

首先,从书法训练角度来说,这种解读是站得住脚的,就像运动员一样,所有的训练,都是“肌肉记忆”的训练,书法也不例外!

但是不是孙老师解读为“顺手”那么简单?欢迎您评论留言!

如果是长期的“肌肉训练”这么简单,为啥王羲之酒醒之后,再也无法重新写出《兰亭序》这样的“神品”!

其实关于王羲之这段话争论,在唐代就有一次讨论,颜真卿在《述张长史笔法十二意》中写道:

张旭曰:“巧谓布置,子知之乎?”颜真卿曰:“岂不谓欲书先预想字形布置,令其平稳,或意外生体,令有异势,是之谓巧乎?”

重点来了:“意外生体,令有异势”,除了先前的构思,在创作中“因形赋势”,顺势而为,打破自己原有的构思,往往会更有妙处。

恰如米芾所言:“心既贮之,随意落笔,皆得自然,备其古雅。”

这里的“意”,往往是灵感和冲动,而不是“有意为之”!

所以“意在笔先”可以有两种解读,在娴熟的技术基础上:

能先规划(布置),然后再创作,往往是一幅优秀的作品!

而能在创作中,跟随自己的灵感和冲动,自然而发,往往是一幅卓越的作品!

王羲之《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏轼的《寒食帖》,丝毫看不出有预先布置的感觉,而且作者自然情感的流露,自然而然,才是不朽艺术!

最后用孙过庭一句话来结尾:“若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容于徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。”

本文来自微信公众号“上海美术观察”(ID:pyyjb123)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。