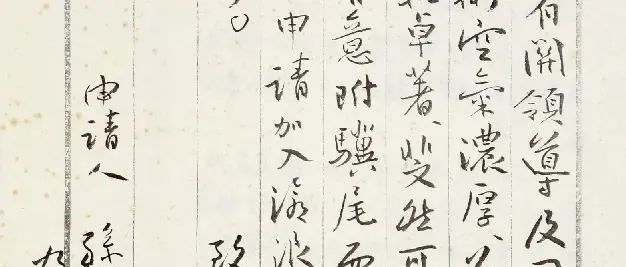

知青时期的孙晓云

以孙先生的实力,当为首批社员,她缘何姗姗来迟?

我们从曹宝麟先生的一篇旧文中能读出隐情:“如果我的记忆力尚足依凭的话,第一次看到孙晓云书法是在1985年9月郑州国际书展的开幕式上。那是件尺幅不到四尺三开,字不过两三行的条幅,用似乎介于王董之间的小草,写出了疏朗散淡的风调,其精彩反而在顶天立地的邻舍间相得益彰。是日观众摩肩接踵,孙作前更是水泄不通。我想,其结字之优雅从容,用笔之气息华贵,必是扣动人们心扉的原因所在。在人头攒动处,窥视作品旁边的黑白相片,那戴着眼镜的小女生娴静模样,使我对‘字如其人’的灼然古训深信不疑了。晓云是年正届而立,我隐隐预感到一颗新星的冉冉升起。果然,翌年第二届中青展,她与华人德、吴振立、潘良桢、穆棣等十人荣获一等奖,我作为评委得以与她相识。她较晚加入沧浪书社,也并非社友延揽不力而是自觉时机未适。”

文章的标题,也颇富诗意:“清风拂云。”

孙晓云是书社唯一的女社员,引出很多风趣、幽默的故实。

胡伦光先生妙语如珠,真堪发噱:“某日,人德召十社友雅集,晓云在侧。华兄口吐莲花:‘半堂罗汉,一尊观音。’大家相视而笑。”

那天,胡先生泡了一壶上好的碧螺春,给我讲了一箩筐关于孙晓云和沧浪书社的文雅段子。

余国松先生是铁杆“云粉”。他收藏了晓云各个时期、不同版本的论文、论著和作品集,至今还因错失《书法有法》首版签名本而遗憾不已。

余先生直人快语:“晓云是当今南派帖学第一人,其水平不在白蕉、沈尹默之下。”

徐世平是入社最晚的社员,孙晓云的学生,华人德的博士生。

世平兄讲:很多年以前,他出作品集,没有预约,径往孙府索序。先生笑着说,家里没笺纸了。他转身下楼,抱回一摞。先生惊呼,太多了,看他没有走的意思,就洗了水果,让他在客厅等。半小时后,书房门开了。他双手接过序文,鞠躬告退。

世平对老师的宽容念念不忘,并为自己的唐突愧疚不已。

华人德鼓励弟子转益多师,建议他们向孙晓云学帖。得知王学雷考取了孙先生的硕士生,华先生非常高兴地对他讲:“孙晓云是当今卫夫人,你将来就是王羲之!”

华先生是书社的发起人和主心骨。为给华公立传,我遍访沧浪诸子。

2015年秋,我拟出对孙晓云先生的采访提纲,发给薛龙春,请他帮助联系。薛教授当时正在台北故宫博物院访学,遂致电孙先生。

“别劳驾你朋友专程过来了,我就按提纲在电话里讲给你听。”

孙晓云娓娓而谈:“从认识华老师的第一天起,我就非常敬重他,由衷地叫他老师。记得华老师第一次来我家,是在第二届中青展之后不久,当时我还住在空军大院。那天,他讲到小时候很调皮,爬树上屋,我至今都想象不出他爬树会是什么样子。华老师说话慢条斯理,但一句就是一句,没有重复,没有废话,没有嗯嗯啊啊,如果记录下来,就是一篇好文章。无论谈到什么话题,他都直言不讳,斩钉截铁。要么引人深思,要么惹得大家哈哈大笑。在我们身边,有些人学问也很大,但与他们接触,你会觉得沉重,因为他们缺少智者所具有的幽默感。华老师则不然,在他面前,你会感到轻松;听他讲话,你会觉得他可以倚仗;当你遇到困难,或向他请教时,他一定会帮助你。这就是长者风范……”

龙春兄做事极为认真,第二天就按采访录音整理出文字,发我信箱。

“区区砚北一辛农,五十馀年情所钟,抱瓮灌蔬无便巧,杖藜老圃看秋容。”华公的这首《壬辰岁冬日有感》序云:“第四届中国书法兰亭奖艺术奖获奖者共十人,其中沧浪书社四人,黄惇、曹宝麟、孙晓云及余在焉。”

“杖藜”是文人雅事。手杖当属雅物。华先生所藏手杖,材质考究,雕刻精美,寓目难忘。先生对我讲:他每年都会从中挑选一支,赠沧浪社友,继言恭达、潘振元、白谦慎之后,孙晓云今年将会收到他的这份特别的礼物。

孙晓云得知这个消息,很高兴。她敬重华先生,发自内心地珍视这个“小圈子”。

谈及“小圈子”,当下多贬义。书道同人缘何称沧浪书社为“小圈子”?是因为建社已34年,社员仅45位。盖取其“狭小的范围”之本义也!

沧浪书社,这个45人的“小圈子”,必将载入中国书法史。对此,我深信不疑。

沧浪书社是我国改革开放以后首家被政府正式批准的、由国内中青年书法篆刻家自愿结合的跨地区书法艺术民间法人团体。于1987年12月21日成立于苏州沧浪亭畔,它以继承和弘扬中华书法篆刻艺术灿烂文化为已任,融书法创作、学术研究、艺术批评为一体,加强地区间的横向联系,秉承艺术民主与学术尊严的办社宗旨,开展书法篆刻艺术高层次的探索与交流。

二十年来,沧浪书社先后在海外举办过六次书法篆刻展览,在国内主办过“中国书法史国际学术研讨会”和“兰亭序国际学术研讨会”以及其他多种类型的艺术交流活动。由于在办社宗旨、组织理念、运作机制、团队精神以及人才结构的优势、特色和影响,沧浪书社被当今书坛誉为“国内最具实力的民间书法社团”、“为当代书艺创作与学术双翼发展作出贡献”。

沧浪书社成立时间1987年属性组织创立地点苏州沧浪亭畔

沧浪书社这一特有的文化现象引起书法界的瞩目与研究。应该说,它同时也是今天人民团体职能推进中的有力补充,沧浪书社秉持着“艺术的独立与学术的尊严”这一结社宗旨,沧浪书社在海内外赢得良好的声誉,亦成为民间结社的一个典范。

周持、白煦、刘恒、白谦慎、王镛、刘石开、朱大霖、王歌之、潘振元、张少怡、卫知立、张士东、陆家衡、包伟东、华人德、王建平、周玛和、储云、胡伦光、穆棣、卞雪松、陈浩金、余国松、曹宝麟、郑必宽、恽建新、薛龙春、吴振立、黄惇、言恭达、孙晓云、马士达、沈培方、乐心龙、潘良桢、沃兴华(已退社)、马奉信、王冰石、郭子绪、徐本一、于明泉、王乃钦、许雄志

熟悉清末民初艺坛的人可能并不陌生,结社在当时曾掀起热潮,据不完全统计,仅苏州一地就有艺术社团50多个。但是由于历史原因,这样的风气在五、六十年代却消息了。直到改革开放之后,随着经济活动的多元化,艺术活动中的民间力量开始复苏。沧浪书社这一跨地区自愿结合的民间书法团体的成立,可以说正是结社雅集传统的恢复。

书社成立的1987年,中国书法家协会以及各省、市的分会早已成为书法活动的主要组组织者,但是书社社员觉得单一的体制内的组织,不能完全满足书法发展的多元需求。民间组织更有利于推进横向联系,倡导自由探讨、平等民主的风气。作为书法活动、交流、研究和提高的有益组织形式,民间书法社团应该与体制内的组织多元并存。

书法在塑造一个民族的文化心理方面有其独特的作用。在新形势下从事书法,不应再将它作为业余消遣的小技,而应将它作为一种为之奋斗终生的事业。这是沧浪书社社员结社之初的共识。在书社成立伊始,就有社员向总执事华人德提出建议,书法、书社不是某一阶层、某一组织的附庸,沧浪应是一个独立的、严肃的艺术研究团体,要无所依傍,不受左右,才能在书坛发挥其功能。并建议要扫除将一个民间社团的理事、主席看成官的陋习,因此书社只设执事与干事负责日常工作,且这些职务不对外宣传。

在书社章程中,还明确规定社员之间一律平等,社员可以对书社的工作提出建议与批评,在社内有表决权、选举权和被选举权,也有退社自由。书社的成员可能有着不同的知名度、不同的领域成就,但都应该放平身段,平等民主地交往。华人德在书社成立会上的发言中特地强调了集体观念,要求社员能经常联系,交流信息,要做到资料共享、知识共享。各人利用自己的专业、专长、技术为大家服务,有些难得的资料要翻印后转交各位社员。社员有一己之得,也常常会公诸同人,白谦慎在一封写给书社的信中,提出大家应有意识思考一下中国书法在观念、技法、材料等方面的变革和创新问题。他特地介绍了由郑丽芸所翻译的《日本现代书法》一书,建议书社同人阅读。

上世纪80年代后期,正是书法热潮空前高涨的时期。要在鱼龙并下的情势下立定脚跟,获得社会的注意,举办展览和编辑出版物几乎是所有书法社团与个人努力的目标。沧浪书社当时的活动方式也不例外。他们除了集会、品评作品、观摩古代书法遗迹之外,也在寻求一切机会创造条件办展览、出集子。在书社早期的社员通信中,这是一个十分醒目的主题。他们对于先办展览还是先出集子,办什么样的展览,展览作品如何装裱,各场馆的费用信息等等,各抒己见,各献其才。王镛在写给华人德的一封信中,建议书社最好办主题展,这样易于为出版部门接受;或者办小品展,可以省去装裱费。如此细致的考虑今天已经不多见了。书社社员一切都从大局考虑,而将个人的得失置之度外。

书社成立后,无论是日常开销、开年会、编通讯,还是联系展览、装裱、拍照、印刷,都要花力气,都要花钱。苏州社员潘振元、朱大霖、卫知立、张士东等人承担了许多琐碎的工作,毫无怨言。八十年代后期,艺术品市场化未成风气,因此筹措书社的活动经费难上加难。书社的经费除了社费之外,主要靠社会捐赠与销售作品、图书。1989年6月21日,言恭达在写给华人德的信中说到社员要为集体多作牺牲,多作贡献,自己正在到处托关系觅寻资金。而白谦慎除了帮助书社在台湾的艺术杂志进行宣传,联系在台、在美展览之外,还要为筹集赞助费奔波。在1988年12月8日写给华人德的信中,他提出将书社的作品集运到美国销售的打算,同时表示募款和联系到美办展是他这一阶段的工作重心。有时,一位社员好不容易联系到了赞助单位,所有社员都会分担书写作品的义务。从书社召开几次年会的情况看,除了社员在笔会上书写的作品之外,承办地的社员往往要付出更多的心血,贡献更多的作品。但是为了书社的集体利益,没有人计较这些。

书社的集体观念与民主意识还体现在制度的建立上。比如他们要求社员注意介绍优秀的新社员,新社员必须品行端正,并有相当的书法创作与理论水平;要经过两位社员的介绍,由三分之二以上社员通过才准予入社。后来加入书社的新社员,无论名气大小,都经历过这样的民主程序。在1998年书社的第五次年会上,已担任两届总执事的华人德,提出自己将不再担任新一届总执事。他认为民间社团尤其不应该搞终身制,一个人做的时间长了,书社就会变得暮气沉沉。培养、建立一种制度,其影响力要比某个人的影响力大得多。通过民主方式选举出新的社务机构,书社才会更有活力。他的这一要求得到社员们的赞同,在此次年会上,言恭达当选为总执事。

沧浪书社不讲求做大,而立足做强。因为发展过速,摊子过大,容易流于形式。时间一长,书社就成了空架子,成了可有可无的聚会。因此书社一直将提高大家的的创作水平与学术水平放在首位,在书社内部倡导民主平等的交流与批评,以认真严肃的艺术态度和研究精神来开风气。社员在在集会或通讯时,总会直陈社友作品的种种不足,或提出自己的意见。社员余国松曾经深有感触地说,参加书社,深感“高层次”的压力,自己的字不顶上去是不行的。1987年开完苏州年会回到安徽后,他在一封信中谈到自己所受到的冲击,觉得自己过去只是在胡闹,而现在的作品却有了突破。

在当时书坛杂志的评论中,谀词颂歌不绝于耳,既无益于世,亦无益于被捧之人。华人德希望同人能扭转这样的风气,相互间展开真诚的实事求是的批评,使被批评者能接受、思考,并有所改进。他将自己首先推到了被批评席,“乞同人剖析,切吾要害。苟能儆世,此余之愿望,万勿有所留情。以通讯为月旦,请自人德始!”《沧浪书社通讯》至今保留着书社社员之间互相批评的文本:余国松批评华人德讲求静而忽略动,批评曹宝麟点画过于清晰;华人德批评余国松框结构的折角太过;白谦慎批评华人德追求含蓄,反不如过去开张;潘良桢批评沃兴华变形过度,而储云擅长短线,长线略显逊色;华人德批评沃兴华支离破残,显得不自然。在1989年的徐州年会上,批评言恭达与沃兴华的作品甚至成为会议日程中的重要一项。

并没有人去计较这些批评是不是完全正确,但是大家明白,所有的批评都是真话,都饱含着社友间的情意。兼听则明,偏听则暗,这个道理总是不错的。沧浪书社有很多社员在全国的重大书法篆刻展览中获奖,有些还成了全国展览的评委。相信除了个人的努力之外,书社整体环境与社友间不顾情面的批评,对于创作水平的提高也有不可小视的作用。今天的书坛,吹捧之风有增无减,当年的那些真诚批评显得弥足珍贵!

社员间除了书法作品的批评切磋之外,学术上的争论也时掀波澜。潘良桢在撰写《汉学与今隶》一文时,曾请华人德提意见,华人德讲了一些看法,其中一部分为潘良桢的论文所吸取,但是对于汉代隶书的成熟时间问题,他仍有保留意见;潘良桢还与余国松就书法“丑”问题进行讨论,他认为余国松将“丑”等同于“自然”有欠准确,余国松在《与良桢论书》中称赞潘良桢的批评绝非敷衍塞责;白谦慎在准备一个会议发言时,曾写信给潘良桢,谈到八大山人书法与碑学的关系,潘良桢在一次常熟聚会上与华人德谈起这件事,华人德认为白谦慎的观点有误,于是驰书辨之。随后白谦慎在致华人德的信中,表示对于碑学要有宽泛的理解,碑学追求古朴稚拙,清初八大山人与郑簠都有这样的审美倾向。其后,潘良桢作《书白谦慎答华人德书后》,亦承认郑簠、邓石如等人都是碑学的早期实践者。碑学形成非一朝一夕,酝酿已久。

沧浪书社成立后,不定期编印一份《通讯》,共出了20期,每期并不很厚,后来装成了5册合订本。除了书社新闻、社员动态、通信、诗词题咏、书社经费之外,时常会拿出很多版面刊登社员的学术论文与书法批评文章,如穆棣《怀素〈自叙帖〉中“武□之记”考》、《米芾“参政帖”帖文考》,张士东《隶书源头辨析》,潘振元《王宠的生平与书法艺术》,余国松《书“书肇于自然”辩》,陆家衡《关于当代隶书创作的思考》等,这从一个侧面表明书社对学术的重视。事实上,书社不仅集中了一批书法创作的好手,也有一些在全国有很高知名度的书法史专家。一些社员参加了百卷本《中国书法全集》的编撰,华人德、曹宝麟、黄惇、刘恒等人还分担了七卷本《中国书法史》中四卷的撰写工作,该书获得第六届中国图书奖。正是由于学术与艺术并重,书社社员在两方面都取得累累硕果。

书社还有意识地引导良好的学术风气,曾成功举办中国书法史国际学术讨论会(1995年)与 “兰亭序”国际学术研讨会(1999年)。这两个会议以其一视同仁的办会精神与严格的学术规范在海内外产生积极影响。在常熟举办的中国书法史国际学术讨论会是首次由民间书法社团主办的国际会议,这表明民间社团已进入了国际学术交流阶段。会议所有论文都是特约的,除了书法史专家之外,书社还有意识地约请了一些古籍整理、文字学、考古学领域的专家,研究具体问题,展现考证方法的魅力。当时在常熟担任人大副主任和书画院院长的言公达,利用其在常熟广泛的人脉,为会议的成功召开做了所有物质上的准备,会务工作相当周到细致。所有的与会者只有一个身份——学者,没有海内海外、职务职称、新老亲疏的区别,他们在吃住等方面的待遇完全一样,书社不对任何人作特别的照顾。而国内一般学术会议常常将与会者分成三六九等分别对待,这样的反差使得书社在学术界建立起良好的信誉。

四年之后,书社又取得台北何创时书法艺术基金会的支持,与其联合举办以王羲之《兰亭序》为研究对象的国际学术会议。在向基金会提交了正式计划书之后,沧浪书社以基金会与书社的名义向海内外学者发出邀请。值得一提的是,邀请书中除了详细说明引文注释方式(包括作者、书名或文章名、出版地、出版社、出版年月、页码等)之外,还要求学者在准备论文与宣读论文时能够考虑以下4个问题:1、您为什么选择这一论题,在您所研究的书法现象中,您的关怀是什么?2、您是怎样处理和您的论题有关的史料的?3、你所提交的论文和您近年来的学术研究的关系。4、您的研究对书法史的研究有没有超出一般个案分析的意义?我们认为,这不仅是论文质量的一个保证,也保证了作者在宣读论文时,会议听众可能得到更多的启发,看起来只是几个问题,却关系到会议的实际效果。因此,这个细节也应该被视为学术规范的一种具体体现。遵循和完善学术规范,是沧浪书社很有现实与历史责任感的一种努力,正因为有着这样的努力,台湾著名学者傅申才会毫不吝啬他的赞美:这次会议是国际上同类性质会议中一流的!

真诚地从事艺术创作和学术研究,并带动一种良好的风气,这是沧浪书社结社的目的所在。坚持了二十年,并且在书法界产生了积极的影响力,这不是件容易的事。早期的社员当年意气风发,如今已是两鬓成霜。回首书社的历史,他们可以对所有的付出感到慰藉。沧浪下一个二十年会是怎样?再下一个二十年又会是怎样?爱惜书社的声誉,坚持书社的宗旨,切实提高创作与学术水平,我们期盼走得更远、做得更强。

本文来自微信公众号“上海美术观察”(ID:pyyjb123)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。