相比于以“宋四家”竞相辉耀的北宋书坛而言,南宋书艺式微乃时代使然,但南宋时期的书法文化与书法理论有着重要的历史贡献。比如,以《兰亭序》刻本的传播而形成“兰亭学”就极具时代特色与文化意义。这一现象的出现,号称“中兴之主”的宋高宗赵构起到了非常明显的作用。

利用传世的南宋书法史料作排比分析,钩稽相关线索,可以发现南宋书法史实际上存在着一股“双线”发展形态。即一方面在文人士大夫阶层延续了北宋书法主流的“尚意”风潮,这是“顺应”时代的动力;另一方面以赵构为代表的“以钟、王为法”的“复古”思潮,这是“逆流”时代的动力。前者是表流,而后者是暗流。而赵构在书法史上的最大贡献在于:他以帝王之尊,明确倡导“学书必以钟、王为法。得钟、王笔法,然后出入变化,自成一家”,并身体力行,成为南宋书法史勾连晋唐与后代的“主流”现象。

重视钟繇、王羲之书法,是两宋的“祖宗之法”。北宋前期《淳化阁帖》的辑刻是一个标志,随后据其所作的翻刻与增删而形成的《阁帖》系统丛帖在两宋形成风气,南宋时期也颇具规模。尽管传世的赵构书迹表明,他前期经历了学黄庭坚、米芾的过程,但最终进入了“以钟、王为法”的书学大端,不仅提出了相关的明确主张,而且身体力行,五十年不渝其志。

绍兴十年(1140)十一月,赵构曾经与大臣秦桧谈论书法,当时就提出:“学书必以钟、王为法。得钟、王笔法,然后出入变化,自成一家。”这一观点,不仅成为赵构自己的行动准则,而且深刻影响了孝宗及其以后的南宋诸帝、皇后贵妃,乃至部分亲近的宗室子弟,而且也表现在对朝士和后人的影响上。与之相近,赵构表达自己在书法实践上取法羲、献父子的心迹并屡加推赞的语论,在其“在位”与“退处”时期都是一致的。

根据对赵构生平行历和书风发展相结合的考察,他的书法活动大致可分为三个阶段。第一,羁旅时期,即绍兴七年(1137)以前,其书风表现为以取法北宋名家黄庭坚、米芾为主导,同时开始上涉晋唐法书。第二,复古殿时期,即绍兴八年(1138)至绍兴三十二年(1162),其书风表现为对钟、王法书的潜心研习下的“二王”体系化,小楷始具个人风貌。第三,德寿宫时期,即隆兴元年(1163)以后,其书风表现为行草书在“二王”体系下的个人化,大字、行草书始得自成一家。这其中,绍兴七八年前后的书风转变具有书法史意义。

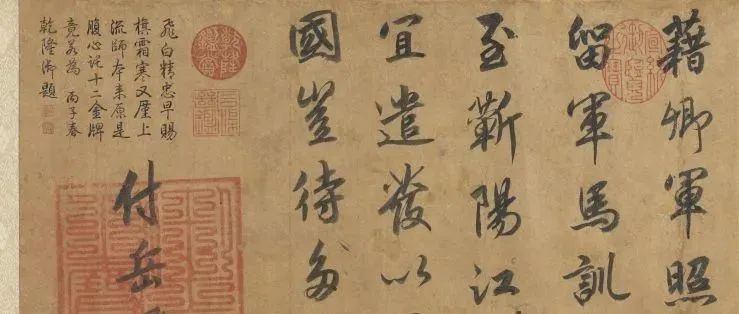

宋高宗《绍兴恤刑手诏》

从史书记载中可知,赵宋皇室沿袭唐风,对钟繇、王羲之法书有着偏爱的传统。这一家族式的传统对身为宗室子弟的赵构具有绝对的影响力,早年在汴京内府中曾见到的大量汉魏六朝法书名帖,也必定给曾经有着良好教育机会的赵构以深刻印象。虽然赵构潜心学习钟、王法书的时间,真正始于何年已经很难考定,但可以明确的是必定开始于青少年时代的学书伊始阶段。赵构真正有机会深入学习“二王”,应该在绍兴八年定都临安以后。退处德寿宫后的赵构更是“北宫燕闲,以书法为事”。此时已是的南宋“鼎盛期”,这使得本身已再不需要勤政的太上皇赵构,更能安心地实施着他的“二王”梦。于是,他再一次也是真正意义上地开始了对“二王”的潜心研习,尤其是对王羲之书札、智永《真草千字文》、孙过庭《书谱》、杨凝式《韭花帖》等晋唐法帖最为用心。正是通过这一系统、深入、有选择的临习,使得他晚年的行草书,表现为出入“二王”、所得颇深的个人面目。这大概就是他在《翰墨志》中有“晚年得趣,横斜平直,随意所适”颇为得意之言的原因吧。

当然,高宗赵构对《兰亭序》的学习,很可能在他康王时期甚至更早就开始了,绝不是学了黄庭坚以后再学米芾、再学《兰亭序》这样简单、截然的过渡,也不是早前没学过钟、王,而可能是这样的学习在风格转变之前已经开始。“学书必以钟、王为法。得钟、王笔法,然后出入变化,自成一家”作为赵构论书法的核心主张之一,是他对书法史的贡献,也是他一贯的书学观念。

宋高宗赵构一生的书法活动中都重视《兰亭序》,是他推崇王羲之的具体行为,表现为临写、鉴赏、阐论等。作为一位帝王书家,其地位足以影响时风。

其论书崇尚“以钟、王为法”、推许米芾、注重楷书与行草书的相互关联等书学观念,也对时人或后人产生了深刻的影响。纵观南宋绍兴年间至元代初期的中国书法史,赵构书法风貌及其书法观念影响所及者,不在少数。从传世《翰墨志》和宋人笔记、书学著作中,可以知道赵构对王羲之书法尤其是对《兰亭序》推崇备至,不光自己常常临写,以自己的临作颁赐近臣,而且要求自己的接班人(孝宗)也要勤加学习。如陆游就记载了这样一则轶事:“史丞相言:高庙尝临《兰亭》赐寿皇于建邸,后批字云:‘可依此临五百本来看。’盖两宫之笃学如此。世传智永写《千文》八百本,于此可信矣。”可以这样说,赵构以帝王身份“中兴”南宋一代的同时,也开创了南宋时代的书法风气。赵构书法创作所经历的心仪黄庭坚、推许米芾、尊尚“钟、王”的三种典型,深刻地影响了南宋一代的书风。或许正在赵构“四十年间,每作字,因欲鼓动士类,为一代操觚之盛”的言行感召之下,南宋士人虽没有能够将书法一艺恢复到东晋时代“朝士无不能书,以擅一时之誉,彬彬盛哉”的高度,但也所幸尚得米友仁、吴说、陆游、范成大、张孝祥、朱熹、吴琚、张即之等辈的努力,还并非一无可称。

早在绍兴之初,高宗赵构就有与大臣一起鉴赏《兰亭序》的专门活动。比如:

绍兴元年正月十二日,高宗会宰属官于事堂之别厅,辛道宗出所藏唐人临本《兰亭序》与诸人同观。

约绍兴五年前后,高宗有札付孟庾曰:“闻知会稽县向子固有褚遂良所临《兰亭序》,后有米芾题识,卿可取进来,欲一阅之。十四日。付孟庾。(御押)。”又,“《兰亭序》却付卿。廿四日。(御押)。”

绍兴庚申十年(1140)御制御书《复古殿兰亭赞》:“右军笔法,变化无穷。禊亭遗墨,行书之宗。奇踪既泯,石刻亦工。临仿者谁,鉴明于铜。”

赵构早期的论书主旨主要体现在两个方面:一是鼓动士类;二是礼赞王羲之。前者是抗金以图恢复的时势所需,后者是承继“祖宗之法”以显正统的审美宣言。而《兰亭序》恰恰是两者较为完美的结合范本。具体表现在赵构以《兰亭序》拓本、御书临本颁赐文武大臣德行为上。根据史书记载稍作梳理,在帝位上的赵构就曾有以下事件:

绍兴三年癸丑,高宗以《兰亭序》墨本御笔加跋三十六字赐内侍郑谌,署“复古殿书”:“茧纸鼠须真迹不复可见,惟定武石本典刑具在,展玩无不满人意。此帖所宜宝也。”

绍兴七年三月,行宫留守吕颐浩书入觐于建康宫,既陛辞,高宗遣中使赐以御书《兰亭序》。后吕颐浩上谢表,并作跋,将御书刊石。

绍兴七年十二月,高宗御临《兰亭序》一本赐刘光世,因论书法甚详,遂及法帖(《淳化阁帖》)曰:“其间甚有可议。如古帝王帖中有汉章帝《千文》,《千文》是梁周兴嗣所作,何缘章帝书之?举此一事,其他可知。岂不误后世学者。”

约绍兴九年六月,高宗御临《禊序》一本赐刘光世。

绍兴十五年七月,高宗以韩世忠表献吴皇后临本《兰亭序》赐保康军节度使吴益,吴益刊于石。

绍兴十九年五月,高宗御临《兰亭序》一本赐陈康伯。

绍兴三十一年十二月,高宗驻跸建康,御临《兰亭》赐皇子、建王赵玮于建邸,后批云:“可依临五百本来看。”

此外,赵构还曾临写过王羲之行书《玉润帖》(即《官奴帖》)和草书《乡里帖》等等。

显然,赵构正是发挥了自己的书法特长,作为“中兴”之初展开实行“文物之治”这一赵宋政权的基本方针,有效地“巩固”他的政权统治。在绍兴前期韩世忠、岳飞抗金得胜时,他曾分别书写“忠勇”“精忠”等字表其旌旗;为鼓动士类,他多次将自己所临古法帖、所书经、传、史、诗付赐宰执,还不免以此教导一番;太学建成,应允臣下之请,将自己所书“六经”等数十万字刊石建阁于其中;每逢大举,必亲洒宸翰赐新第进士。在南宋人所编撰的《建炎以来系年要录》《建炎以来朝野杂记》《皇朝中兴纪事本末》(《中兴小纪》)、《南宋馆阁录》《南宋馆阁续录》《四朝闻见录》《玉海》和《景定建康志》《咸淳临安志》等书中,相关记载随处可见。

传世“游相兰亭”甲之一御府本《兰亭序》,可以看作《定武兰亭》乃至是《兰亭序》在南宋传刻的开篇之作。它的与众不同,就在于是经宋高宗“宣取”宗室赵子昼家藏《定武兰亭》古本(早期拓本)摹刻于禁中(帝王所居宫苑),在时空上有特殊意义。

再次,“御府本”中的宋高宗题跋,对于考察赵构书迹的风格变迁,具有重要价值,这一题跋应是根据高宗御书真迹上石的。虽然传世高宗书迹(含刻石、刻帖),存在绍兴元年用“宝”,绍兴二年没有用,绍兴三年又有“御书之宝”,到绍兴七年、绍兴五年、绍兴十年用“宝”的情况。但是,题跋未必一定按照诏书的制度来签署押宝。从书法的角度看,这一题跋不可能是出自代笔,所以它的存在印证了一个事实:赵构再登基之前,应该也长期临写过钟、王小楷书迹。这一御跋书迹虽然偶见黄庭坚书法的影子,但也真真切切地包含了钟、王小楷书的痕迹。如此,我们也就不难理解,赵构在绍兴五年至十三年期间先后陆续书写的《御书石经》以及绍兴十年庚申《复古殿兰亭赞》题跋等小楷书迹的风格渊源。(来源:《书法》)

本文来自微信公众号“艺术家”(ID:gblysj)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。