接上文...

汉代之后,中国历史相继进入三国、两晋、南北朝时期,当时墓葬中的陶器,陶庭院、陶楼一类的大型建筑明器已很少见,而生产、生活用具则占了相当的比重。

从江南广袤地区的三国孙吴和西晋时期的墓葬中,出土了一些采用堆塑工艺的楼阁人物陶罐(即魂瓶),罐体上通常有多层堆塑的重楼、凤阙、人物和动物。

西晋 青釉楼阁人物陶魂瓶丨美国芝加哥艺术博物馆藏

魂瓶是一种随葬器物,也叫“谷仓罐”“堆塑罐”。

最初起源于汉代,到宋代时发展到了顶峰。

魂瓶一般是成对的,是死者灵魂的象征性居所,用来镇墓、引魂。

罐体上通常堆塑乐舞伶人、杂役、佛像、动物和楼阁等,以显示死者生前的身份、地位和家境,希望逝者在“冥界”中依然能够享受。

西晋 越窑绿釉楼阁人物陶魂瓶丨美国纽约大都会博物馆藏

在早期的一些魂瓶上,建筑的形象被摆在特别突出的位置,表明无论是在当时人们的心目中,还是实际生活中,建筑都处于至高无上的地位。

上面这些西晋时期的青釉楼阁人物魂瓶,均为当时富有阶层的随葬物,高度在四五十厘米,直径三十厘米上下,体量相近。

瓶体中部周遭堆塑人物、动物、衔环的兽面等图案,上部至瓶盖堆塑两到三层的各式人物、神佛、动物和不同的建筑。下层多有院落大门,左右两侧有门阙;最上层多为由一些大小和高矮各不相同的殿宇楼阁组成的建筑群落。

在这一时期的建筑明器上,即使是低规格的陶屋陶仓,正脊两端也有形似鸱吻向内卷曲的装饰物。这种现象,在汉代建筑明器上极少见到,很多更高规格的多层陶楼等大型建筑明器,正脊往往简洁素朴,两端通常无脊饰。

隋代的历史虽然很短,却上承六朝,下启唐宋,成为中国传统建筑走向成熟的一个必经阶段。

这两座隋代陶制仓房,共同的特征是都有一个九脊殿式屋顶,从其正面一侧的屋面上,清晰可见正脊、垂脊和戗脊,右图那座还有宝珠形脊饰。

屋顶山花上方出横椽,似为悬山式歇山顶。

仓房整体较密闭,门的位置较高,进入仓房应需从地面架设梯子。两扇对开的板门上可见门钉,左图那座每扇上的门钉为纵三横四,中槛上有三个门簪,两侧有直棂窗。右图那座的板门,每扇上的门钉为纵三横五,门两侧则无窗。

唐 越窑青瓷佛塔丨苏州灵岩寺佛教文化艺术中心藏

这件仿砖石结构的唐代早期越窑青瓷佛塔,平面呈圆形,高71厘米,共7级,自下而上逐层收分,内中空,每层门口堆塑佛坐造像,塔顶有葫芦形宝刹,器型具有隋代风格。

关于唐代佛塔的平面形式,梁思成先生在谈到唐代佛塔特征最值得注意的方面时曾指出,除个别孤例为多边形以外,“唐代佛塔平面一律均为正方形”(见梁思成《中国建筑史》第五章第三节)。

而此件越窑青瓷佛塔的平面为圆形,不符合梁先生的定论,这是否表明唐代时确有平面为圆形的佛塔,亦或此塔非出自唐代制作,尚需进一步研究。

五代 白釉镂雕殿宇人物瓷枕 丨 上海博物馆藏

瓷枕在宋、金时曾广为流行,而这件五代时期的镂雕瓷枕为国内唯一。

造型为殿宇式,高13.6厘米,长22.9厘米,宽18.4厘米,通体施白釉,枕面作如意头形,刻满缠枝花纹,下承仿木结构的宫殿形平座,柱、枋、斗栱、门窗、门簪、门枕石、台基、踏道,一应俱全,造型精巧别致,独具匠心。

宋朝建立后,各地一度大兴土木,宫殿、衙署、庙宇、园囿如雨后春笋,遍地开花。大规模的营建不但耗资巨大,过程中还滋养了严重的贪腐,国库难以为继,以致朝廷不得不采取措施。

为此,宋徽宗崇宁二年(1103),北宋官方颁布了建筑设计和施工的规范书《营造法式》,由将作监李诫奉敕于宋哲宗绍圣四年(1097),在元祐六年(1091)成书的《元祐法式》基础上重修,增补了功限料例,并于元符三年(1100)修毕。

宋 陶屋 (正立面)丨 海南博物馆藏

这座宋代陶屋在一定程度上反映了当时木结构建筑的某些特征。陶屋面阔三间,进深一间,明间开有莲瓣形拱券门,两侧的次间无窗。角柱明显比檐柱粗大,柱头端置阑额,阑额上置普拍枋,角柱上端的部位,似为斜出的转角铺作。

宋 陶屋 (背立面)

背面看起来没有后檐柱,只有两边的粗大角柱,可能使用了减柱、移柱造,此种做法在后来的元代颇为盛行。

宋 陶屋 (侧立面)

屋顶正中的正脊两端,有看起来像是某种动物的兽头的脊饰,姿态上翘。而四个檐角则无脊饰,却明显向上扬起,使檐口的曲度非常大。这种屋脊、屋角上翘的态势,已没有了唐代建筑雄浑厚重的风格,而以一种飘逸轻柔的格调取而代之。

宋 陶屋屋顶(俯视)

屋顶为歇山式,九脊殿顶的特征十分鲜明。

宋 陶屋屋顶(侧面)

特别是两侧山面上的两条覆盖筒瓦的博脊十分突出,加起来,整个屋顶有十一条脊。

北宋 覆釉陶亭 丨 加拿大皇家安大略博物馆藏

这件北宋时期的陶亭,屋顶为歇山式,正脊中间有宝刹,两端有鸱吻张口吞脊,垂脊和戗脊的下端均有脊兽。

亭平面呈长方形,面阔、进深各一间,四面无壁无门窗,仅靠四根立柱支撑起硕大的屋顶。

角柱间有阑额,上置普拍枋,普拍枋上置补间铺作。阑额和普拍枋均穿出角柱,在另一侧形成蚂蚱头(阑额部分)。四个角柱上端置转角铺作,斗栱不出踩,似为简单的一斗二升麻叶交。

这两件宋代青白釉瓷谷仓罐,外观相近,平面呈圆形。仓体建于圆形的台基上,四周用圆木做立柱,合围而成,柱下有柱础,底部架空以防潮。仓壁开有仓门,左图的门上还有“五谷”和“一二三四五六”等字样,门前均有台阶。顶部为圆形攒尖顶,左图的圆顶上置六条呈放射状的垂脊,最上面是一个尺寸大得不合比例的宝珠顶,像一个巨大的洋葱头。

这两件南宋时期用来保存佛骨舍利的青瓷器皿,外形设计均采用了建筑元素。左图圣骨罐的上部是一个六角攒尖式顶的建筑造型,右图圣骨匣的整体为一座重檐庑殿顶的高规格建筑,下面有台基,中间有踏道,四周有勾阑。

元代时,中国社会的经济和文化与唐、宋等前代时期相比,发展缓慢迟滞;此时的建筑水平也呈现出凋敝状态,多数建筑简单粗犷。

元 青花釉里红楼阁式谷仓丨江西博物馆藏

这件楼阁式谷仓是江西省博物馆的“镇馆之宝”,元至元四年(1338)景德镇出品,造型独特,工艺复杂,为国内仅存的孤品。

因其将四种最重要的高温彩釉——青白釉、红釉、青花和釉里红汇集于一身,堪称元代景德镇制瓷艺术成就的集大成者,极为罕见。

谷仓为三层楼阁式,重檐庑殿顶。一、二层为仓房,前面封闭,无门窗。仓房左右山面各前出一抱厦,其上有平座,三面有围栏,四角攒尖式顶,形如二层山面的外廊。三层似为戏台,面阔三间,进深一间,前有廊,外有勾阑,庑殿顶,正脊中间立宝刹,两端有似螭的脊兽。

仓楼的立柱、栏杆、椽头等处多施红釉,而屋顶则以青白釉为主,十分符合元代建筑多用白色琉璃瓦的时代特征。

这两件元代陶制琉璃舍利塔的造型和装饰大同小异,仿砖石结构,内部中空,泥质红陶内胎,外覆黄、绿琉璃,自上而下由塔刹、相轮、塔身、仰覆莲须弥座和座架五部分组成,各自独立。

塔刹最顶端为火焰形宝珠,中部有一层或两层束腰,下部为覆钵体,倒扣于圆盘形宝盖上。宝盖下为十三相轮。再下为塔身,其上部为束腰多角台阶,下部为覆钵体,其上装饰铺首、璎珞、流苏及宝珠火焰等。

座架

塔身下为仰覆莲束腰须弥座,置于底层的正方形座架上,座架底部有兽形四足支撑。

明代建筑上承宋元,下启清代官式,变化不大。现存的明代建筑不少,尤其是明代民居,南北各地均有分布。

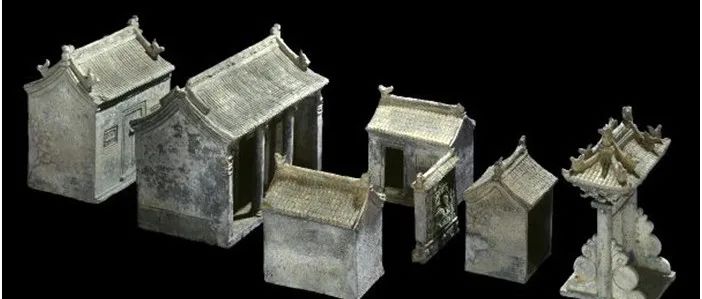

明 陶制四合院 丨大英博物馆藏

明代早期建筑受宋代的影响比较大,四合院的形式到明代晚期才逐渐成熟。

图中建筑依次为大门、二门、影壁、东西厢房、正房、后罩房。从布局和组成上看,还不是完全意义上的四合院,大门一侧无倒座房,正房左右两侧无耳房,没有形成四面均有房屋合围的平面布局。

明 三彩琉璃陶龛丨海南博物馆藏

这件明三彩陶龛的外观呈现出一座建筑的局部,为一个开间,前有廊。廊两侧有方形立柱撑起,下有柱础。两根立柱的柱头之间连接着上下两排镶嵌有如意海棠花图案的镂空花板,花板下方和柱头前方分别有倒挂葫芦形的垂花柱。前廊后面为对开的斜棂条槅扇门,门内为龛室,从敞开的门口可看到里面的龛台,无供像。

佛教中的白象为瑞兽,“象”又与“祥”谐音;八仙之首的铁拐李属鸡,瘸腿的他象征金鸡独立,而“鸡”又与“吉”谐音。所以,这件白象驮塔,象首站立铁拐李的香炉,传递的是佛祖保佑、吉(鸡)祥(象)如意的美好寓意。

在元代以前的陶瓷器物表面,把建筑作为装饰图案的现象十分罕见,即使偶有发现,亦为稀世珍品。

湖南长沙窑活跃于公元八世纪中叶到九世纪,是唐代著名的三大出口瓷民窑之一。

这里最先开发出了世界釉下彩瓷,从而终结了过往只有青、白瓷的历史。

上面这两件唐代长沙窑青釉绿彩宝塔纹四系穿带壶的器型和纹饰大同小异,壶为筒形,上有小口,正面上部有八边形短流,短流下均用青花勾绘出七层正方形宝塔纹饰,宝塔两侧勾绘娑罗树各一棵。背面上部有曲柄。两肩与腹部上下各有穿带式系,以穿背绳。平底。

从湖南博物馆所藏的这件壶上可看到,塔的平面为唐代流行的正方形,塔建在一个有三层台基的高台之上,高台四周有围栏。塔体为木结构或仿木结构的七层密檐式塔,每一层均为三开间,中间的明间开板门,门扇上可见乳钉,门两侧(梢间)有槛墙和槛窗。

随着时代的变迁和制瓷技术的发展,陶瓷艺术的表现风格也发生了变化。

到了明清时期,在各种陶瓷器物的表面,亭台楼阁成为被经常采用的绘画题材和重要的装饰性元素。

这件清雍正时期景德镇出品的瓷盘采用了釉上珐琅彩、釉下青花的工艺。盘心绘一座水中楼阁,重檐歇山顶,面阔、进深各三间,檐角处各有一条鱼,鱼口咬住脊端,鱼尾向上,高卷飞扬。

自清康熙时起,以意大利人郎世宁为代表的一批西方传教士兼画家相继来到中国,进入宫廷成为御用画师,他们带来的西洋焦点透视画法,不可避免地对一些中国本土画家产生了影响,在瓷器表面的装饰绘画上也能看到这种变化。

珐琅彩山水楼阁碗的外壁,均采用工笔彩绘,细腻勾勒出一幅幅山水楼阁图画,所表现的殿宇式样众多,有庑殿顶、歇山顶、盔顶、卷棚顶、四面歇山十字脊顶、攒尖顶等。

画中的各建筑部件,如屋顶、斗栱、门窗、栏杆、踏道、台基、围墙等,精确写实,在中国传统界画画法的基础上,融合了西洋光影明暗的透视技法。

这件清代景德镇粉彩瓷花瓶的器型为棒槌瓶,高19.6厘米 宽9.8厘米,小口,直颈,圆折肩,圆筒状长腹,圈足。瓶身腹部工笔彩绘山水楼阁,笔触细腻,建筑的屋顶式样为重檐、四角攒尖,或现实中没有对应物的四面歇山中间攒尖的式样,表现出创作者的艺术想象力。

清乾隆 青花山水楼阁图花口盘丨北京故宫博物院藏

清代乾隆时期的青花瓷较多采用山水楼阁的题材,而且亭台楼阁往往占据着画幅的主要部分,画面元素分布满而密,留白不多。

清乾隆 青花描金山水楼阁纹执壶丨北京故宫博物院藏

这一时期的山水楼阁青花瓷,其画风所表现出的,更像是人造园林的局部景观,而非自然山水的空远意境。这种特征,自乾隆时起,经嘉庆、道光两朝,一直延续到咸丰时期。

清嘉庆 青花山水楼阁纹四方委花口碗丨北京故宫博物院藏

随着十六世纪海上东方航线的开辟,欧洲各国纷纷建立起自己的东印度公司,与包括中国在内的东方各国进行各种商品贸易。

故明清时,通过海路,江西景德镇及广东、福建等华南地区各窑口,开始大量出口各类日用瓷,这类外销瓷在各方面都优于当时国内的内销瓷,是官窑之外的高水平精品瓷器的代表,其中青花瓷最多,中国传统图案和西式纹样均有,表现中式山水楼阁的青花瓷就属于传统一类。

民国 景德镇青花风景楼阁盘(外销瓷)丨美国波士顿美术馆藏

到民国时,虽仍有少量外销瓷出口,但大部分的质量和艺术性都远不如前了。

————完————

【原创不易,转载请标明出处】

相关阅读

本文来自微信公众号“独乐文化”(ID:gh_bf73e75af2ae)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。