厦两头是歇山之唐宋称谓,歇山作为中国古代屋顶形式之一,不仅有时代的变化,且又有地域的差异,其源头属性及形式构造多有不同。厦两头是厅堂构架的一个重要部分,其形制特征与江南厅堂构架密切相关。东南大学建筑研究所张十庆教授撰写《〈营造法式〉厦两头与宋代歇山做法》一文,就《营造法式》厦两头做法与江南厅堂构架的关系作分析和比较。

-

歇山原型与属性

-

厦两头转角做法比较

-

从厦两架到厦一架

-

山面梁架做法

《营造法式》厦两头与宋代歇山做法

张十庆

厦两头是歇山之唐宋称谓,歇山作为中国古代屋顶形式之一,不仅有时代的变化,且又有地域的差异,其源头属性及形式构造多有不同,这里姑且以歇山统称之。而所谓厦两头,厦指坡屋面、披厦;两头,指两山部位,厦两头即指两山设有披厦的构架形式。从屋顶类型上而言,厦两头应是相对于两厦(悬山)而言的。厦两头与两厦都是唐宋习用的词语,而所谓不厦两头仅见于《营造法式》,相信是因应于厦两头而生出的对应用语。

厦两头是厅堂构架的一个重要部分,其形制特征与江南厅堂构架密切相关。本文就《营造法式》厦两头做法与江南厅堂构架的关系作分析和比较。

歇山原型与属性

关于厦两头的地域属性与祖型源流,学界已多有探讨分析,认为两厦(悬山)加披是厦两头的原始形式,也是南方歇山的一个源头。尽管有对此质疑者,但诸多证据表明,悬山加披作为南方歇山源头之一的认识应是可信的。从字面而言,所谓厦两头也应指的是悬山两际加披的构成,这在南方是一显著和突出的现象,至今在民居上仍有残留表现。

厦两头于汉代南方就已相当流行,如西汉云南晋宁墓葬出土铜器中即见此厦两头形象,汉代以来南方长脊短檐的两厦与厦两头,其长脊与两山加披做法具有相似的目的:防止山面雨水侵蚀。

分析南北地域体系的诸样屋顶形式,溯其源流或可归结到两个原型:一是唐宋称两厦的两坡悬山顶,一是唐宋称四阿的四坡庑殿顶。此二者是最古老的屋顶形式,且有显著的地域性,即两厦的南方倾向与四阿的北方倾向。

如若沿着这一地域性线索追溯的话,那么后世多样变化的南北两地歇山,或许就难以用单一源头和线性演化来解释了。前面讨论了悬山加披被认为是南方歇山的一个源头,那么北地歇山是否仅仅只是南方歇山的流播和线性的沿续,北地歇山或另有源头?如同南方悬山作为歇山的一个源头,北地四阿或可能是歇山的另一源头。北地四阿向歇山的演化,有可能始于四阿脊部两侧开孔采光通风的需要,并以四阿脊槫延伸出际遮雨,形成了四阿两侧脊下的小山花,是为四阿型歇山的原始形式。此外也有研究认为,歇山建筑是四阿与悬山的结合,其实说的是同一个现象,均描绘的是北式歇山演变的轨迹。

根据《营造法式》记述,宋代歇山分基于厅堂的厦两头和基于殿阁的九脊殿这两种形式。若以厅堂与殿堂的地域性视之,殿堂型九脊殿应为北式歇山,并有可能与上述四阿型歇山同源。其原因一,九脊殿在构成上为殿堂构架与厦两头做法的结合,这与上述四阿型歇山构成的推析吻合;其原因二,由五脊而九脊的演化线索的暗示,四阿殿亦称五脊殿,五脊殿与九脊殿在称谓上的相称对应,暗示了其相互之间体系的相同与构成的关联。

概括上述分析,歇山虽未必都起源于南方,然厦两头做法的南方属性却是相当显著的。从地域体系的角度看待歇山丰富多变的现象,厅堂歇山与殿堂歇山很可能各有源头。而南方现存宋代厅堂遗构,为我们提供了一个认识早期厦两头做法的实例。

厦两头转角做法比较

关于宋代歇山多样性的认识,《营造法式》的相关记述是重要线索之一。《营造法式》大木作制度记述了宋代歇山的两种形式:厦两头与九脊殿。因而《营造法式》厦两头与九脊殿内容的解读,对于分析和认识宋代厦两头做法具有重要意义。

《营造法式》关于歇山的相关记载主要有两条,其一为大木作制度的造角梁之制:“凡厅堂若厦两头造,则两梢间用角梁转过两椽(小字注:亭榭之类转过一椽。今亦用此制为殿阁者,俗谓之曹殿,亦曰汉殿,亦曰九脊殿)。”

据以上《营造法式》记述可知,宋代歇山应有厦两头与九脊殿两种形式,厦两头造用于厅堂,宋以后也可转用于殿阁,称作九脊殿。厦两头与九脊殿由于构架体系的差异,二者虽造型相似,然构造做法互有不同。根据《营造法式》内容分析,二者的不同应主要表现在梢间角梁椽数、山面梁架构造以及出际尺寸与做法等多方面。

转过一椽与两椽之别

歇山构架的特点在于转角做法,即《营造法式》所谓转角造,指梢间椽架转过90度的构造做法,而角梁转过的椽数则是转角做法上的一个重点。

《营造法式》梁架以椽数为模量,转角做法上有角梁转过一椽和两椽之别,依《营造法式》造角梁之制规定,殿阁大角梁长一架,转角一椽,厅堂厦两头造用角梁转过两椽,且此制亦可转用于殿阁。据此可以推知:《营造法式》时期厅堂厦两头造,大角梁一定是转过两椽,而殿阁歇山大角梁只转过一椽。“今用此制为殿阁者”,指其时殿阁若用厦两头造,也可采用角梁转过两椽的做法。然“今”字表明《营造法式》编纂的北宋末期,殿阁歇山角梁转过一椽已然普遍,北地现存宋代遗构也表明了这一点。而成对比的是,南方宋代乃至元代厅堂遗构,则大多数仍是角梁转过两椽做法,宋构保国寺大殿、保圣寺大殿等都是其例。

值得分析的是,转角做法上角梁转过一椽与两椽的差别,是时代因素还是地域因素的结果?实际上,时代因素与地域因素不可能完全分开,且二者是相互转化的。从转角结构受力的角度而言,角梁转过一椽与转过两椽首先与构架规模相关,正如《营造法式》造角梁之制所称“亭榭之类转过一椽”,而相对于亭榭之类小型构架,间架规模较大者早期应该都是转过两椽的做法,如大云院弥陀殿、隆兴寺摩尼殿等。而后随着转角构架的发展,逐渐向转过一椽演化,且这一演化是始于北方殿堂构架的,而南方厅堂构架则远滞后于北方。所以说,角梁转过一椽与转过两椽之别,最初表现的应是时代因素,即由转过两椽向转过一椽演化,随后由于南方滞后于北地而转为地域因素,即南方倾向于转过两椽,北地倾向于转过一椽。

基于上述分析,对于《营造法式》造角梁之制的解读,就首先需要有对其时间与背景的认识。其时间指《营造法式》编纂的北宋末这一时间节点,即“造角梁之制”所谓“今”;其背景指至北宋末南北两地转角构架的地域差异。如此的话,《营造法式》造角梁之制就易于理解了:北宋末期,北地殿堂转角做法大多已由角梁转过两椽演化为角梁转过一椽,而南方厅堂厦两头仍停留在角梁转过两椽的古制。比较南北现存遗构,北方宋构中绝大部分为角梁转过一椽者,而南方宋元遗构中则皆为转过两椽者。在这一背景下,《营造法式》造角梁之制规定,殿阁角梁转过一椽,厅堂角梁转过两椽,且殿堂亦可用厅堂厦两头做法,其中应也包括角梁转过两椽。

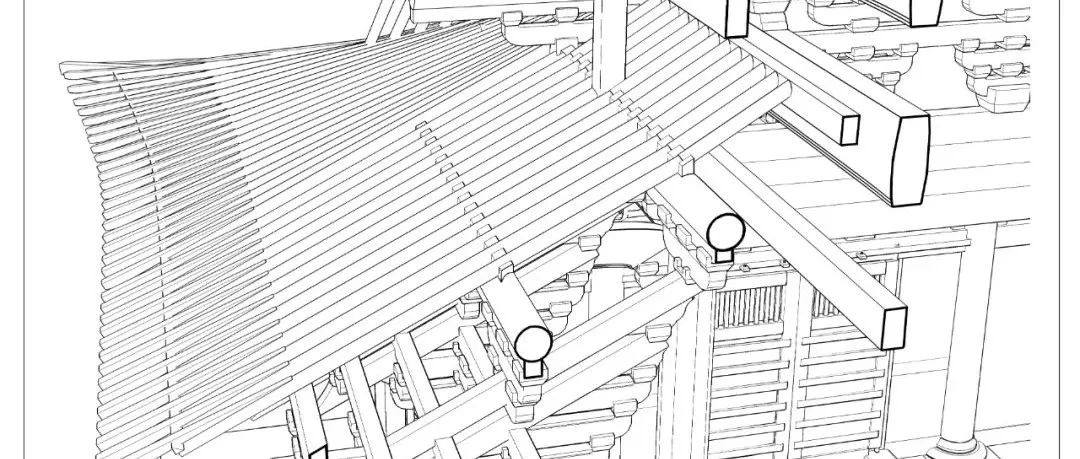

角梁转过椽数,还与构架的椽数规模有一定的关系。比较南北面阔三间规模的构架,南方皆八架椽屋,北方则不过六架椽屋。因此,在侧样椽架分配上,南方的八架椽屋有充足的余地令角梁转过两椽,而北方由于不过六架椽的限制,较适于角梁转过一椽,以留出山花的宽度。然此亦非绝对,北方六架椽屋的歇山构架,可通过设置山面梁架,外推出际起点,仍可采用角梁转过两椽的做法,现存五代遗构平顺大云院弥陀殿即为其例。弥陀殿三间六椽,角梁转过两椽,梢间丁栿上设山面梁架(图1),再加上较大的出际,形成适宜的山花尺度。然比较而言,南方的八架椽屋较北方的六架椽屋,确更适合于角梁转过两椽的做法。

图1 大云院弥陀殿山面梁架

角梁构造形式

角梁是转角造的关键构件之一,其做法随时代和地域变化不同。前节讨论了角梁转过椽数的区别,而角梁后尾构造做法亦具时代与地域特色,且与角梁转过椽数的变化相关联。角梁后尾做法,也成为认识南北歇山构架做法的一个线索。

歇山转角构造做法上,大角梁前端支点在橑檐方(橑风槫),后尾支点则在平槫。然宋代大角梁后尾与平槫的构造关系,南北不尽相同,大角梁后尾构造在宋以后表现出明显的南北差异:北方大角梁后尾逐渐由搭于平槫上转至压于平槫下,而南方大角梁则始终保持搭于平槫上的古制。北地角梁后尾构造的变化,应也经历了一个与角梁转过椽数类似的演变,且二者有可能是同步相随的变化。推测北地角梁后尾由槫上移至槫下,与角梁由转过两椽改为转过一椽,应是互为因果的相关现象。正是北地角梁后尾改为压于槫下,为角梁转过一椽做法提供了受力平衡的保证。而南方宋元厦两头做法,则始终保持着角梁转过两椽以及角梁后尾搭于槫上的整体古制。南北两地转角做法的差异,由此角梁做法的对比而分明显著。

《营造法式》造角梁之制,虽言及厅堂厦两头造可转用于殿堂,然此仅是特例。《营造法式》造角梁之制明确规定了殿阁大角梁长一架的做法,且与角梁后尾压于平槫下的构造做法相配。关于《营造法式》殿阁大角梁后尾压于平槫下做法的推定,是根据《营造法式》殿堂角梁做法上隐角梁的认识而得到的。在角梁做法上,唯当大角梁转过一椽且后尾压于平槫下时,才需要隐角梁这一构件。其位于大角梁上,“随架之广,自下平槫至子角梁尾”。北地现存宋金遗构的转角做法,大多采用的是以隐角梁配合角梁转过一椽的做法。

南方宋构保国寺大殿现状角梁虽已非原物,但仍基本保持江南角梁的传统做法。此外,根据保国寺大殿现状痕迹所复原的厦两架原初形制,更可以佐证保国寺大殿厦两头角梁必定转过两椽这一特点。也就是说,保国寺大殿角梁做法应与《营造法式》厦两头做法相一致。南方其他宋元遗构也同样如此。

歇山做法上的“角梁转过两椽”与“角梁斜长两架”这两个相关概念,在南方宋元时期厅堂厦两头构架上,表示的是同一个做法,而对于北式歇山做法而言,或就未必一定如此。

在厦两架与隐角梁并存的情况下,其“角梁转过两椽”并不等同于“角梁斜长两架”,其转过两椽的角梁,是由斜长一架的大角梁与其上的隐角梁和接续的续角梁组合而成的,如金构崇福寺弥陀殿等例(图2)。

图2 宋金时期北方角梁转过两椽做法

《营造法式》在歇山做法上,南北做法并提。其虽着重提及了南方倾向的厦两头做法,然实际上角梁制度却采用的是北方的隐角梁做法,显示了《营造法式》在歇山做法上侧重于北方做法的倾向。

从厦两架到厦一架

厦两架与厦一架

歇山转角做法中,山面披厦形式是最重要的特征,厦两头造因之而得名。宋代梁架以椽数为模量,山面披厦的梁架也是以椽数标识的。根据歇山披厦的椽架构成,有厦一架与厦两架之分。厦一架指山面披厦自檐柱至下平槫止,深一椽架;厦两架指山面披厦自檐柱至中平槫止,深两椽架。

厦两架做法是宋元江南厅堂做法的基本形式,而保国寺大殿则是其现存遗构最早者。北方早期遗构中也见厦两架做法。

宋构保国寺大殿厦两头造,两山披厦由檐柱缝至内柱缝横架止,深两椽架。其厦头椽分作下架椽与上架椽,下架椽由檐柱缝至下平槫止,上架椽由下平槫至内柱缝横架外侧的承椽枋止(图3)。通常上架椽尾不搭于横架梁栿上,而是贴梁栿外侧另设承椽枋,以承上架椽尾。也即在厦两架的构造做法上,上架椽尾处另设承椽枋承托,与横架主梁脱开。此为宋代江南厅堂厦两架的基本形式,北方宋金遗构中亦多见类似的承椽枋做法。至明代北方官式做法,不仅歇山构架定型为厦一架的形式,且于踩步金梁上刻椽椀直接承椽。

图3 保国寺大殿厦两架构架复原示意图

相对于南方宋元时期厅堂厦两架的特色,北方宋代中期以后,歇山通常以厦一架做法为主要形式。现存北地宋金遗构中,也多数为厦一架形式,两山披厦至下平槫止,与山面梁架处于同一缝上。而南方宋构的厦两架做法,山面披厦向内越过位于下平槫缝的山面梁架,直抵内柱横架。在空间形式上,其厦两架实际上是厦一间,即大殿梢间空间是一完整的披厦空间。厦两架形式是南方宋构歇山做法的重要特色。

厦两架与厦一间

厦两头做法中,山面梁架的位置是一个重要因素。在梢间深两椽架的情况下,一般有两种做法,一是于梢间中缝下平槫上增设山面梁架,一是以梢间里缝横架作为山面梁架。

由梢间里缝横架外增设山面梁架,是南北方三间歇山做法的一般性特征,其目的在于加大纵架正脊长度,这一点对于平面近方的南北方三间构架尤为重要,由此促进歇山转角构造的发展。然北地小型歇山构架,由于椽架数少,梢间多为一椽架,故时有以平柱横架作为山面梁架的做法,以梢间整间作为披厦,成为特殊的厦一间形式。

北地厦一间小殿实例甚多,如莫高窟盛唐壁画拆屋图中三间小殿,即为厦一间形式(图4)。其梢间一椽,厦椽直接搭于平梁上,角梁转过一间,梁尾搭于平槫上,不用丁栿,不设山面梁架。此为北地早期小型歇山建筑的一般做法,天台庵大殿、原起寺大殿等,皆属此类小殿。以间架结构而言,北地三间四椽小殿,歇山披厦必然是厦一间或接近厦一间的形式。

图4 敦煌莫高窟第445窟壁画“拆屋图”

比较南北方三间歇山构架,因间架构成不同,歇山构造亦各具特点。南方宋元方三间厅堂,即使尺寸再小,进深亦是八椽形式,故梢间必对应两椽,且设山面梁架,两山披厦取厦两架做法,对应的空间为厦一间形式,至元明以后逐渐演化为厦一架的形式。

歇山构架的演变

从厦两架到厦一架,代表了歇山构架的总体演化趋势,且这种演变因受诸多因素的制约而显得错综复杂。以地域的视角来看,南北演化并不同步,南方显著滞后于北方。因而,厦两架古制的遗存,反成南方厦两头做法的一个地域特色。

从南方五代的华林寺大殿至北宋的保国寺大殿、保圣寺大殿,皆为厦两架的形式。甚至元明时期,江南仍保持着厦两架的古制,如元构金华天宁寺大殿等。比较北方构架,自北宋以后厦两架做法已较少见,北方现存宋、金遗构中的极少数厦两架之例,推测其一或是古制遗存现象,其二与椽架规模相关,即其皆为面阔七间、八架椽屋的构架规模。

概而言之,厅堂厦两头造的厦两架做法,以时代性而言,是厦两头造的早期形式;以地域性而言,则表现为江南遗存古制的地域特色。

转角椽架的整体关系

前面几节从歇山构架的角度,分别讨论了角梁的椽数、角梁后尾做法以及厦架的椽数等问题,实际上这三者是一个整体的三个相关内容。无论是角梁椽数,还是厦架椽数的变化,以及角梁后尾做法的变化,都是对应关联的或互为因果的。也就是说,在歇山做法上,角梁转过两椽与厦两架以及角梁后尾搭于槫上三者应是关联存在的整体;而角梁转过一椽与厦一架以及角梁后尾压于槫下三者,也同样如此,且两椽做法与一椽做法之间具有演化传承的关系。也就是说,在歇山转角的椽架关系上,是由两椽退至一椽的。且因地域滞后因素,早期的两椽做法,作为遗存古制又转化为地域特征,这在南方地区尤为显著。

两椽做法的整体性,在保国寺大殿上的表现典型而突出。且此两椽做法的整体特征,有可能还表现在大殿铺作昂制上。有理由认为保国寺大殿昂身长两椽做法,亦与之相关,应同样也是两椽做法整体特征中的一个内容。南方五代的华林寺大殿,其角梁、厦架及下昂,也表现出了同样的两椽做法的整体特征。

歇山做法上的角梁转过两椽与转过一椽之别,以及厦两架与厦一架之分,从一个侧面反映了歇山做法时代与地域的特色。

山面梁架做法

关于山面梁架

歇山构架上的山面梁架,专指于梢间里缝横架外别立的一缝梁架,位于山面,故称山面梁架。山面梁架是为歇山出际和厦架构造而设的。其作用主要在于外推出际起点、增加纵架长度以及角梁椽架配置等方面,这对于平面近方的三间构架尤为重要。

山面梁架的设置,带来了歇山构造上的相应变化。别立的这一缝山面梁架,因落于梢间中缝,故需加以支承。山面梁架一般多由平梁、蜀柱和叉手构成。南北歇山的山面梁架各具特点,主要表现在山面梁架的构成与支承,以及出际等相关做法上。

保国寺大殿的山面构架,是江南宋代厅堂厦两头造的代表,大殿两山以双丁栿为山面梁架的下层支点,其上叠斗连枋承山面下平槫。以下平槫为底座,上立两蜀柱、置大斗,两斗间施平梁,平梁两端承上平槫,中立蜀柱,其上置斗施栱承脊槫,槫侧施叉手,由此构成山面梁架。大殿两山下平槫交圈,上、中平槫及脊槫自此向外出际。

外推出际起点,对于方三间构架而言,尤为必要,然厦两架做法往往多随之演变为厦一架做法。保国寺大殿的二者并存做法,在江南直至元构金华天宁寺大殿仍在沿用。相比之下,北方同期宋金遗构,无论是六架椽屋还是八架椽屋上,皆不见别立山面梁架与厦两架做法并存的歇山构架做法。

丁栿做法是南北歇山构架的主要形式,即以丁栿作为承托山面梁架的底层支点,如保国寺大殿的双丁栿做法,即是江南宋元厅堂歇山构架的典型形式。然江南丁栿皆为梁尾入柱做法,而北方构架则丁栿后尾搭于横架梁栿上,类似清代的顺梁做法。

山面出际做法

山面出际做法,是厦两头与九脊殿的区别之一,如殿阁出际做法上的夹际柱子与系头栿,即是区别于南方厦两头出际的构造做法。

《营造法式》关于殿阁转角造中记有夹际柱子与系头栿构件,然其相关记述文字简略,做法不甚明晰肯定,至今学界仍有分歧争议。其焦点主要在于夹际柱子和系头栿的所指、位置及构造做法。

首先就性质而言,《营造法式》将九脊殿和四阿统称为转角造,转角构造上视为同一,并与厅堂厦两头做法区分开来。因此,《营造法式》夹际柱子、系头栿概念,均是针对殿阁转角造而言的。南方厅堂厦两头做法中,并不存在夹际柱子与系头栿做法。

其次,有必要判定夹际柱子与系头栿构件在殿阁歇山做法中归属哪一部分。由《营造法式》记载可知,二者为殿阁出际做法中的相关构件。以上关于夹际柱子与系头栿性质与所属的认定,是分析认识此二构件的前提和铺垫。

夹际柱子与系头栿的相关记载,见于《营造法式》卷五大木作制度·出际之制:“凡出际之制,槫至两梢间,两际各出柱头(又谓之屋废)。如两椽屋,出二尺至二尺五寸;四椽屋,出三尺至三尺五寸;六椽屋,出三尺五寸至四尺;八椽至十椽屋,出四尺五寸至五尺。若殿阁转角造,即出际长随架(小字注:于丁栿上随架立夹际柱子,以柱槫梢;或更于丁栿背上添系头栿)。”

关于殿阁歇山做法,从现存北地唐宋遗构来看,其大致构架关系应与厦两头的丁栿做法相似,唯《营造法式》出际之制所记厅堂与殿阁做法上互有差异,其一,厅堂厦两头出际以椽架规模确定具体尺寸,而殿阁转角造则出际长随架;其二,殿阁出际做法中,采用夹际柱子与系头栿构件,而厅堂厦两头则不用。

分析《营造法式》出际制度,厅堂出际根据椽架规模确定具体尺寸,其最大者“八椽至十椽屋,出四尺五寸至五尺”。根据《营造法式》厅堂架深不过六尺,故其最大出际的五尺也不过架。而殿阁转角造“出际长随架”,按《营造法式》规定殿阁架深可达七尺五寸,故其出际尺寸显著大于厅堂,按宋尺折算,可达2.4米左右。因此,其两山出际是一相当大的悬挑。

《营造法式》“出际长随架”之后,紧接以小字附注:“于丁栿上随架立夹际柱子,以柱槫梢;或更于丁栿背上添系头栿”,根据上下文意与接续关系,此小注为殿阁“出际”条目下的附注,其所记做法必是针对“殿阁出际长随架”而言的,具体地说,也就是作为殿阁出际尺寸过大时的弥补措施,即以夹际柱子支承出际悬挑的槫梢。

基于上述《营造法式》出际制度内容的解读,推测夹际柱子的构造形式如下:

凡殿阁出际尺寸偏大时,于山面梁架外侧丁栿上别立夹际柱子,以支承出际悬挑的槫梢。又因只是作为辅助支承构件,故夹际柱径应稍小。

考察北方宋金遗构出际做法,以柱槫梢的夹际柱子实例不少,其典型的有:五代大云院弥陀殿、北宋初祖庵大殿、金代崇福寺观音殿等诸例(图5)。

图5 少林寺初祖庵大殿夹际柱子

至于与夹际柱子并提的系头栿,应是出际做法上与夹际柱子配合使用的构件。由《营造法式》“或更于丁栿背上添系头栿”的表述可推知:其一,夹际柱子可单独使用,系头栿不是一定必需的构件,在某种情况下也可添用,更多场合下或是不用的;其二,关于系头栿的位置,根据“于丁栿背上”推测,系头栿应紧贴或靠近丁栿上皮,因而在构造上或与立于丁栿上的夹际柱脚相关,再加之其作为梁类构件的性质,故系头栿有可能是承托夹际柱子的柱脚枋或柱底类似地栿的构件。

根据夹际柱子立于丁栿上的构造做法可知,如若逐槫用夹际柱子,则出现丁栿与槫缝不能一一对位的现象,尤其对于方三间殿堂而言,脊槫缝下无对位的丁栿及相应的夹际柱子。而殿阁脊槫恰又鸱尾沉重,槫梢尤需支承。因而系头栿有可能是为逐槫用夹际柱子而添设的柱脚枋,也即“更于丁栿背上添系头栿”,以作为逐槫夹际柱子的落脚点。

然从北方现存遗构实例来看,关于夹际柱子的柱脚落点构造,或有更简便的方法,如脊槫用夹际柱子,其柱脚可落于山面中间补间铺作里跳上。其实例见于镇国寺万佛殿、平顺大云院弥陀殿(图6),以及晋祠献殿的出际三槫逐缝用夹际柱子(图7)。这也与系头栿并非出际做法所必需的特色相吻合,或也因此,遗构实例中并无典型的系头栿做法留存。

图6 镇国寺大殿中缝补间用夹际柱子

图7 晋祠献殿逐榑用夹际柱子

此外,脊槫夹际柱子,似还有固定、扶持悬鱼的作用。《营造法式》规定“垂鱼长三尺至一丈”,而如此高大的悬鱼,则极有可能是为了遮挡脊缝夹际柱子的(图8)。

图8 镇国寺大殿脊榑夹际柱子

北方殿阁歇山用夹际柱子,除出际尺度大、槫梢承载荷重大等原因外,还与其纵架分间用槫相关。北方构架分间拼缝用槫的做法,致使悬挑出际的边槫或有倾覆失衡的危险,故需以柱槫梢的夹际柱子作为构造补强。北方拼缝用槫的做法,或因地域用材上缺乏长直料所致,因此,北方厅堂多用夹际柱子的原因应也与此相关。相比较于北方所用松木,江南所用杉木则以长直料为特色。江南厅堂方三间构架用槫,多为纵架三间的通槫形式,即以通长整料为之,不分间拼缝,故出际受力合理,如保国寺大殿、天宁寺大殿等例。保国寺大殿纵架三间,自下平槫至脊槫,皆用三间通长整料。这些都是形成南北歇山出际做法差异的相关因素。

《营造法式》夹际柱子这一线索,表明了厦两头与九脊殿出际尺寸与做法的不同。在这一线索上,厅堂与殿阁的歇山构造做法的地域特色显著。

唐宋歇山做法的诸多区别,《营造法式》最终归结于厅堂厦两头与殿阁九脊殿的构架区别。而影响厅堂与殿阁歇山做法的诸因素中,外观造型的不同追求应也是一个重要因素,其中包括屋顶造型。对比厅堂与殿阁的歇山外观形式,以侧样椽数、举折及出际这几项指标可见,追求屋顶构架体量及纵架正脊长度,是殿阁歇山造型的一个显著特征,而这一造型追求必然成为殿阁歇山构架演化的内在动因。如上文所分析的《营造法式》殿阁出际制度,正是因为追求出际尺寸,相应形成了夹际柱子和系头栿做法。而殿阁角梁率先由两椽转为一椽以及厦两架转为厦一架的做法,应包含有对屋顶外观追求的因素在内,即通过增设山面梁架,从而达到增加纵架规模、加大正脊长度的目的。且这种增大歇山屋顶体量尺度的意识,尤其表现在平面近方的三间规模小殿上。

作者简介

公众号图文有删节,完整阅读请参见《中国建筑史论汇刊》第拾辑。版权所有,转载请注明出处。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

张十庆. 《营造法式》厦两头与宋代歇山做法[M]//王贵祥,贺从容. 中国建筑史论汇刊:第10辑. 北京:清华大学出版社,2014:188-201.

相关阅读

拾珍丨张十庆:关于保国寺大殿平面、空间形式及厦两头做法的探讨

拾珍丨张十庆:保国寺大殿复原研究——关于大殿瓜楞柱样式与构造的探讨

2022年全年四期

点击图片 直达订阅

建筑史学刊

本文来自微信公众号“建筑史学刊”(ID:archhistory-journal)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。