韩国庆州皇龙寺是新罗时期著名寺刹之一,根据考古发掘资料可知,其寺院布局经过三次变化,分为创建期、重建期和钟楼、经楼增设期,其重建期寺院布局采用了一塔三金堂式布局,本文认为这一布局方式源自中国南朝江陵长沙寺。为证明这一观点,本文除了对文献记载中的长沙寺布局进行仔细分析之外,还对长沙寺阿育王像和皇龙寺丈六尊像间的联系进行了研究,尝试从两个方面探讨皇龙寺的渊源问题。

韩国庆州皇龙寺与中国南朝佛寺渊源关系探讨

陈涛

虽然根据考古学和人类学研究,中国大陆与朝鲜半岛及日本列岛间的交流可以追溯至史前时期,但以佛教文化为主要特征的东亚建筑文化圈则主要从东晋及南北朝时期开始形成。东晋、南北朝时期中国大陆长期分裂,战乱不断,政权更替频繁,而朝鲜半岛也同时存在高句丽、百济、新罗三国,三国分别与中国南北朝政权间保持册封及朝贡关系,受地理及外交关系等因素影响,朝鲜半岛北部的高句丽与北朝间的文化交流比较密切,南部的百济和新罗则更加积极地吸收南朝文化。这一时期日本以朝鲜半岛为中介,分别输入了中国南朝和北朝的文化,日本现存最古老的木构建筑——奈良法隆寺西院伽蓝中门、金堂、五重塔等建筑虽然重建年代在670年之后,但一般认为反映了日本飞鸟时代(538—646年)的建筑样式,关于这一样式的来源,存在由高句丽传入的北朝文化和由百济传入的南朝文化两种假设,目前多数学者接受南朝说,但这一观点主要是基于文献记载中日本与百济以及南朝与百济、新罗间较为密切的外交关系所作出的推测,还缺少建筑学上的有力证明。

就南北朝时期东亚建筑文化传播研究这一课题而言,日本现存有法隆寺金堂等飞鸟样式木构建筑实物,都城、宫殿、佛寺等遗址的考古发掘资料也较为丰富;朝鲜半岛虽然没有这一时期的建筑遗存,但高句丽、百济、新罗三国的建筑考古取得大量成果,对于这一时期建筑群体布局、建筑平面形式等了解得较为清晰;而中国北朝建筑,不仅保存有登封嵩岳寺塔等砖石建筑,在敦煌莫高窟、云冈石窟等石窟以及墓葬中也记录了大量建筑形象,一些重要的建筑遗址,如北魏平城思远佛寺、北魏洛阳宫城阊阖门、北魏洛阳永宁寺等也进行了正式考古发掘,可以说,北朝建筑文化对朝鲜半岛及日本传播研究的基础资料较为完备。与之形成鲜明对比的是,南朝建筑形象则仅见于南京东郊紫金山独龙阜出土的南朝石塔构件以及南京附近若干南朝墓葬甬道门楣上的阑额、叉手等仿木构件,重要建筑遗址无一正式发掘,对于南朝建筑的了解近乎空白,南朝建筑文化对外传播问题是东亚建筑史研究的难点之一。

目前条件下关于南朝建筑文化对朝鲜半岛和日本的传播与影响这一课题仍然只能根据文献记载进行,但研究不能仅局限于对文献中外交关系或佛教传播关系的泛泛总结,而应深入发掘文献记载与朝鲜半岛及日本考古资料间的内在联系,力争在建筑学意义上取得研究突破。现存这一时期的文献中没有类似《营造法式》的建筑学专门文献,文献性质决定除了《洛阳伽蓝记》中关于北魏洛阳永宁寺的记载等少数几例外,多数文献关注的重点不是建筑的样式、技术,而主要在于建筑群总体布局或建筑开间平面形式,如果仅根据文献中寥寥数语的记载就尝试对建筑群总体布局或建筑平面作出复原并进而探讨南朝建筑文化的对外传播问题,无疑是非常冒险的。因此需要在研究方法上进行新的尝试,从更宽广的视角来探讨南朝建筑文化的对外传播问题。

本文的研究主要基于以下假设:建筑空间和人的思想及行为相联系,思想控制空间基本模式,而行为影响具体空间形式,具体到东亚佛教建筑文化传播而言,佛教寺院布局及建筑形式的传播,一般从属于宗教教义和宗教仪式的传播。由此在南朝佛教建筑文化对外传播研究中可以引入两个互相关联的角度,一个是建筑史的角度,一个是佛教史的角度,这里的佛教史不是指作为建筑史研究的总体的宗教史背景,而是更关注二者在个案层面上的联系,即特定的寺院布局或佛教建筑形式与具体的佛教史事件间的联系,当在研究中仅根据文献记载难于确认建筑文化的传播关系时,那么可以借鉴佛教史的研究,从宗教教义、宗教传说、宗教仪式等方面的传播中寻找线索对建筑文化的传播关系加以佐证。

根据以上方法,本文以朝鲜半岛新罗时期的皇龙寺为研究对象,探讨皇龙寺与中国南朝江陵长沙寺间的渊源关系,希望能对南朝建筑文化对外传播这一课题的研究有所促进。

皇龙寺考古发掘概况

皇龙寺为朝鲜半岛三国时期(前57—668年)及统一新罗时期(668—935年)著名寺刹之一,其寺院规模和等级堪称新罗佛寺之最。皇龙寺遗址位于韩国庆尚北道庆州市市区,其西侧为月城遗址,其北侧为新罗时期另一著名佛寺——芬皇寺遗址。皇龙寺始建于新罗真兴王十四年(553年),其后经历多次重建,至高丽高宗二十五年(1238年)蒙古军队入侵时被兵火焚毁。

皇龙寺遗址的考古调查始自日本占据时期的1922年,但当时遗址多为民居覆盖,仅对突出地表的木塔址和中金堂址进行了简单调查。20世纪60年代,木塔心础石舍利孔被盗,考古学者紧急对心础石进行了考古调查,在舍利孔内发现了舍利函残片等遗物,后来又追回部分被盗文物。此后于1976—1983年间,韩国文化财管理局文化财研究所对皇龙寺遗址进行了正式发掘,并于1984年出版《皇龙寺遗址发掘调查报告书I》,通过此次发掘,搞清了皇龙寺寺院布局演变情况以及各主要单体建筑的建筑形式,此后皇龙寺研究进入一个新的时期,考古学、建筑史、美术史等方面的成果层出不穷。

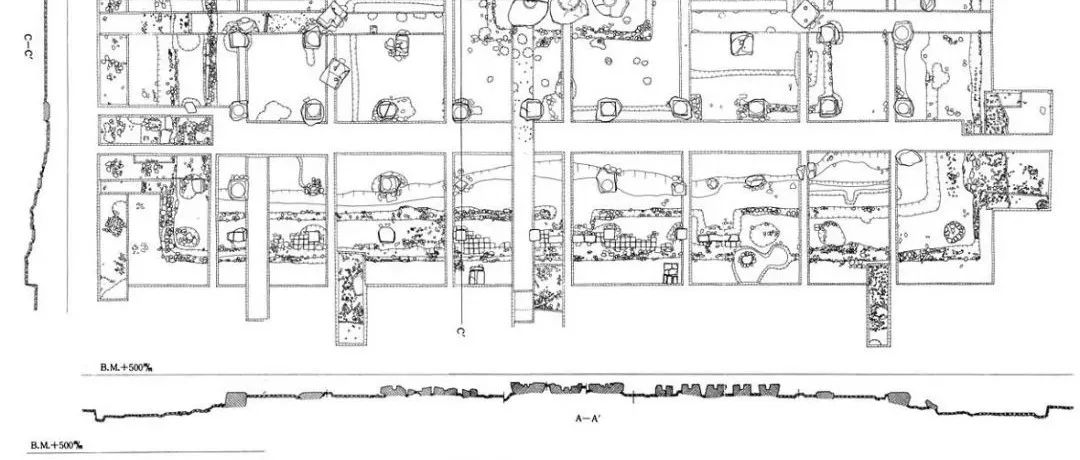

下面根据《皇龙寺遗址发掘调查报告书I》对皇龙寺寺院布局演变情况做一简单介绍。皇龙寺遗址发掘调查结果表明,皇龙寺从新罗真兴王十四年(553年)创建至高丽高宗二十五年(1238年)烧毁为止,其寺院布局发生了三次较大变化,发掘报告分别称之为创建期、重建期和钟楼、经楼增设期(图1)。

图1 皇龙寺寺院布局演变图

创建期

根据《三国史记》和《三国遗事》等文献记载,新罗真兴王十四年(553年)计划在月城东侧、龙宫南侧筑造新宫,后来在其地发现黄龙,因此将宫殿改为佛寺,命名为皇龙寺(黄龙寺),真兴王二十七年(566年)寺院建设完工,真兴王三十年(569年)建造寺院周围围墙,这一时期为皇龙寺创建期。

通过考古发掘可知,创建期皇龙寺规模略小于后期寺院,寺院总体平面为长方形,寺院周边设回廊,院内又设两条南北向回廊将寺院划分为东、中、西三个部分。

考古发现的属于创建期的遗迹主要包括中门和回廊等。创建期寺院中门位于后期寺院中门北侧13米处,中门面阔三间,进深两间。发掘中并未发现属于创建期的金堂和佛塔的痕迹,根据这一时期寺院布局的一般情况分析,金堂和佛塔应位于中院之内,金堂在北,塔位于南侧。发掘者推测可能在后来重建金堂和木塔时所挖基础较深,创建期金堂和佛塔的基础被完全破坏,所以未能发现痕迹。

重建期

创建期皇龙寺建设完成后,有大船载铜5.7万斤、黄金3万分来到新罗,据传印度阿育王曾计划以此金铜铸造释迦三尊佛像,未能成功,以船载之泛于海上,希望能在有缘国土铸成佛像,由此真兴王三十五年(574年)铸造丈六尊像,真平王六年(584年)重新建成金堂。此后善德王十二年(643年)新罗入唐求法高僧慈藏法师归国,将其在五台山所获舍利分三份奉安供养,其中一份供奉于皇龙寺,由此开始建造九层木塔,善德王十四年(645年)木塔完工。这一时期为皇龙寺重建期。

在这一时期,皇龙寺布局发生较大变化,寺内的两条南北向回廊被拆掉,原来的东、中、西三个院落合为一个大院,建造了中金堂、东金堂、西金堂以及九层木塔等建筑,各主要建筑的具体情况如下。

中门:因为重建金堂及木塔,寺院规模有所扩大,重建期中门比创建期中门略向南移动,建筑面阔四间,进深两间。

图2 皇龙寺九层木塔址平、剖面图

九层木塔:九层木塔由百济工匠阿非知主持建造,据《三国遗事》记载,九层木塔“铁盘已上高四十二尺,已下一百八十三尺”。木塔位于中门北侧,平面为正方形,面阔与进深皆为七间,总面阔22.1米,总进深22米。木塔中央有巨大的心础石,心础石上凿有方形舍利孔以安置舍利,心础石上盖有一块大石以覆盖舍利孔并承刹柱。木塔台基南面设三个台阶,其余各面设一个台阶(图2)。九层木塔的复原是皇龙寺建筑研究的重点之一,藤岛亥治郎、张起仁、金正守、金东贤、权钟湳等都进行过复原研究。

图3 皇龙寺中金堂址平、剖面图

中金堂:中金堂为安置新铸成的丈六尊像而建,位于寺院中央、九层木塔北侧。中金堂台基为二重台基形式,上下层台基上皆发现有础石,据此分析上层台基上柱础应为殿身柱柱础,下层台基上柱础应为副阶柱柱础,这种副阶柱柱础位于下层台基上、低于殿身柱柱础的做法可能是副阶的早期做法。中金堂殿身面阔九间,总面阔44.9米,进深四间,总进深19.9米,包含副阶在内面阔十一间,进深六间。殿身柱网平面近于《营造法式》记载的金箱斗底槽,分为内外两圈柱网,殿身内槽中间有三个巨大的佛像基座,应为丈六尊像和左右胁侍菩萨的基座,此外两侧还分布有较小的佛像基座十六座。中金堂台基南部设三个台阶,北部设一个台阶(图3)。

东金堂:东金堂位于中金堂以东,南向。东金堂经过多次重建,其遗址可分为前后三期。第一期建筑与中金堂建筑形式类似,也为二重台基,下层台基上立副阶柱,包含副阶在内面阔九间,进深六间。第二期建筑不再设副阶,面阔七间,总面阔31.1米,进深四间,总进深15.4米,柱网也分为内外两圈,第三期建筑形式与第二期类似,但柱网略微向西移动。

西金堂:西金堂位于中金堂以西,南向。西金堂也进行过三次重建,但第一期建筑痕迹因破坏严重,具体形式已不可知,第二期建筑面阔七间,总面阔30.4米,进深三间,总进深15米,第三期建筑形式与第二期类似,柱网略有移动。

讲堂:讲堂位于中金堂北侧。讲堂遗址分为前后两期,早期建筑面阔十间,进深四间,后期建筑物面阔九间,总面阔52.6米,进深四间,总进深21.1米。由遗址迹象推测,讲堂北侧可能有东西三间的柱廊联接后部建筑。

钟楼、经楼增设期

根据《三国遗事》记载,景德王十三年(754年)铸成皇龙寺钟,推测这一时期在九层木塔东南侧和西南侧分别设立钟楼和经楼,随着这两座建筑的新设,中门和南回廊也向南侧移动。此后直至高丽高宗二十五年(1238年)皇龙寺被烧毁,这一时期为钟楼、经楼增设期。各主要建筑的具体情况如下。

中门:中门继续向南侧移动,这一时期中门面阔五间,进深四间,中央三间在中柱间设门,两尽间设天王像。

钟楼:钟楼位于九层木塔东南。遗址分为前后两期,两期建筑的面阔、进深皆为五间,但第一期建筑平面为东西略长的长方形,总面阔14.3米,总进深12.5米,东侧以柱廊与东回廊相连,第二期建筑平面基本为正方形,相对于第一期建筑东西方向尺度略微减少,南北方向略微增加,总面阔13.3米,总进深13.6米。

经楼:经楼位于九层木塔西南,位置和建筑形式都与钟楼对称。经楼遗址也分为前后两期,第一期建筑平面为东西略长的长方形,总面阔14.8米,总进深13.3米,第二期建筑平面基本为正方形,总面阔13.3米,总进深13.6米。

《皇龙寺遗址发掘调查报告书I》中关于皇龙寺寺院布局演变的相关章节由金正基执笔撰写,上述创建期、重建期和钟楼、经楼增设期的划分主要基于金正基的学术观点,此后曾经参与发掘的赵由典、金东贤等也分别对寺院布局的演变分期提出了自己的观点,如赵由典将重建期分为金堂重建期和木塔重建期,又增加一最终期,将寺院布局演变划分为五个时期,而金东贤也在上述三期之后又增加一期,分为四期。总体而言,赵由典、金东贤的观点与《皇龙寺遗址发掘调查报告书I》中的观点没有根本性差异。

但在韩国学界存在关于皇龙寺寺院布局演变的不同观点,与《皇龙寺遗址发掘调查报告书I》的主要分歧在于创建期寺院布局的认识,《皇龙寺遗址发掘调查报告书I》认为创建期寺院分为三院,中院建有一塔一金堂,而有学者认为创建期三院中各建有一金堂,寺院布局为三院三金堂形式,持此观点有张庆浩、金圣雨、梁正锡等学者。这一观点的相关研究,如梁正锡对于皇龙寺金堂建筑基础筑造方式和创建期翼廊的分析等,推动了皇龙寺布局演变的研究,但这一观点的主要问题在于,如果皇龙寺创建期已经为三金堂形式,即东金堂第一期建筑为创建期东金堂,其规模已经达到殿身面阔七间、进深四间、副阶周匝的形式,一般而言,中金堂规模要大于东西金堂,至少要采用面阔九间、进深四间、副阶周匝的形式,而这一规模与重建期中金堂规模一致,足以安置丈六尊像,应没有必要在这一中金堂建成仅十几年后就完全拆掉重建。因此,上述学者关于皇龙寺创建期为三院三金堂布局的推测并不可靠,虽然根据目前考古资料还难以准确复原出皇龙寺创建期寺院布局,但本文认为,皇龙寺三金堂布局形式的出现应该是在重建期。

皇龙寺与朝鲜半岛“一塔三金堂”佛寺

韩国建筑史学界多以寺院内佛塔和金堂的数目来概括古代寺院的布局方式,如一塔一金堂、一塔三金堂等,皇龙寺重建期寺院布局即为一塔三金堂,除皇龙寺外,朝鲜半岛还发现有多处三国时期一塔三金堂布局的寺院遗址。

目前已发现的高句丽寺址多为一塔三金堂布局,实例有清岩里寺址、上五里寺址、土城里寺址、定陵寺址等。

图4 清岩里寺址平面图

清岩里寺址位于朝鲜平壤市东北方的清岩里土城内,寺院中央为八边形塔址,塔址的东、西及北侧各有一栋推定为金堂的建筑址,其中北侧的中金堂南向,两侧的东、西金堂相向对称布置(图4)。

图5 上五里寺址平面图

上五里寺址位于朝鲜平壤市东北约6公里处,清岩里寺址位于本遗址西北约2公里,寺院布局以八边形塔址为中心,塔址东西两侧各发现了一长方形建筑址(图5)。

图6 土城里寺址平面图

土城里寺址位于朝鲜黄海北道凤山郡土城里,寺院布局也以八边形塔址为中心,在塔址西侧和北侧各发现了一建筑址(图6)。

上五里寺址和土城里寺址虽然考古发掘揭示的寺院布局并不完整,但综合相关资料推测应与清岩里寺址相同,为一塔三金堂布局。

图7 定陵寺址平面图

定陵寺址位于朝鲜平壤市东南约20公里处,北侧为传说中的东明王陵,定陵寺址规模大于上述几座寺院,寺院由回廊划分几个区域,其主要区域布局以八边形塔址为中心,塔址左右有东、西金堂,其南侧为中门址,塔及东、西金堂四周绕以回廊,回廊北侧并排布置有经楼、中金堂、钟楼,四周也都有回廊,在回廊北侧区域还发现了讲堂遗址。从佛塔和金堂的关系来说,定陵寺址布局可以认为是一塔三金堂式布局的变形(图7)。

图8 飞鸟寺址平面图

高句丽一塔三金堂寺院布局的特点是以佛塔为中心,三金堂围绕佛塔呈“品”字形分布,东、西金堂相向对称布置。这一布局方式影响到了日本古代佛寺布局,如始建于588年的飞鸟寺的三座金堂也围绕佛塔呈“品”字形布置,与高句丽一塔三金堂佛寺不同之处在于,高句丽寺址中佛塔平面为八边形,而飞鸟寺佛塔平面为方形(图8)。

图9 芬皇寺创建期寺院布局示意图

韩国庆州芬皇寺最初也为一塔三金堂布局。芬皇寺创建于新罗善德王三年(634年),现存主要建筑为模砖石塔和普光殿,模砖石塔以石材模仿砖块建造,原为九层,现残存三层,南向,石塔北侧为朝鲜时期壬辰倭乱以后建造的普光殿。根据考古发掘可知,芬皇寺曾经过三次重建,其创建期寺院为一塔三金堂布局,三座金堂位于石塔以北呈“品”字形排列,与高句丽一塔三金堂佛寺不同,芬皇寺的三座金堂皆为南向(图9)。

基于对高句丽一塔三金堂寺院布局的认识,《皇龙寺遗址发掘调查报告书I》中将皇龙寺重建期的寺院布局称之为“新罗式一塔三金堂”布局,认为这一寺院布局受到高句丽寺院布局的影响,从高句丽呈“品”字形布置的三金堂演变成为皇龙寺呈“一”字形布置的三金堂,是高句丽一塔三金堂寺院布局的变形。这一观点对此后皇龙寺布局研究有较大影响。

此外还有一种观点认为皇龙寺寺院布局和百济佛寺存在渊源关系,这一观点基于上文提到的皇龙寺创建期为三院三金堂布局的推测,认为这一布局方式与百济时期军守里寺址类似,皇龙寺寺院布局受其影响。

图10 军守里寺址平面图

军守里寺址位于韩国忠清南道扶余郡扶余邑军守里,1935—1936年日本学者曾对军守里寺址进行过发掘,根据发掘结果可知寺院南北中轴线上依次布置中门、木塔、金堂、讲堂,讲堂左右各有一建筑址,可能为钟楼和经藏,此外,在中轴线建筑两侧有东西回廊,回廊外未进行全面发掘,但在东、西回廊外侧发现有一建筑基址痕迹(图10)。金圣雨、梁正锡等人认为回廊外侧东西建筑基址均为金堂建筑,由此推断军守里寺址为三院三金堂布局。

图11 弥勒寺址平面图

所谓的三院三金堂布局方式见于百济末期的弥勒寺址。弥勒寺址位于韩国全罗北道益山郡金马面箕阳里,创建于百济武王时期(600—649年在位),寺院分为东、中、西三个院落,三院各有中门址、塔址和金堂址。中院面积较大,中门、塔址、金堂址规模亦较大,中院内为木塔,而东、西院内为石塔,西院石塔尚残存七层。寺院后部于中院北建讲堂,其前两侧各有东、西向僧房址一列,讲堂北侧也设有僧房(图11)。

关于弥勒寺址的考古发掘资料比较详细,其布局可以确认为三院三金堂,那么同为百济时期寺院遗址的军守里寺址是否也确认为三院三金堂布局呢?关于军守里寺址,近年来韩国国立扶余文化财研究所对木塔址和金堂址作了进一步发掘,可惜的是暂未涉及回廊外侧区域,不过报告书中指出,关于军守里寺址东回廊外建筑基址的性质存在争议,一种观点认为是金堂建筑,一种观点认为是普通附属建筑物,在这一建筑基址的具体建筑形式以及西回廊外是否有相同建筑等问题都未搞清的情况下,就将其定为金堂建筑,认为军守里寺址为三院三金堂布局未免过于武断。而且正如上文所述,皇龙寺创建期为三院三金堂布局的观点也缺少确实证据,因此认为皇龙寺寺院布局来源于百济军守里寺址的结论并不可靠。

上述两种观点正确与否暂且不论,但在方法上不管将皇龙寺布局渊源追溯至高句丽佛寺还是百济佛寺,都是基于朝鲜半岛区域内部的寺院布局情况所进行的分析,而忽视了这一区域之外、整个东亚地区佛教建筑文化的传播与影响关系。南北朝时期是佛教建筑文化交流的重要时期,在分析皇龙寺寺院布局渊源时必须充分重视朝鲜半岛与中国大陆南北朝之间的建筑文化传播关系。

梁正锡在研究中已经意识到这一问题,他尝试在中国南北朝佛寺中寻找皇龙寺建筑的原型。梁正锡认为皇龙寺重建期中金堂内共安置有19尊佛像,这与《洛阳伽蓝记》记载的北魏洛阳永宁寺佛殿内部情况类似,而梁正锡推测皇龙寺中金堂平面规模、平面形式也应与北魏洛阳永宁寺佛殿和日本藤原京大官大寺金堂类似,因此认为皇龙寺重建期金堂的建筑样式和佛像样式皆来自北魏洛阳永宁寺。至于皇龙寺的东西金堂在永宁寺和大官大寺中都没有与之对应的建筑,梁正锡认为这种三金堂布局应模仿自南北朝时期的太极殿和东西堂的布局方式。

梁正锡将研究视野扩展至整个东亚地区,这是他的研究相对于此前研究的进步之处,但受限于他对中国史料的了解,在具体结论上还值得商榷,比如他所强调的群像布置方式在南北朝时期并不仅见于永宁寺,内外两圈柱网的建筑平面形式当时可能也不仅限太极殿和永宁寺佛殿使用,关于皇龙寺丈六尊像的样式,此前研究者多认为源自南朝,而梁正锡则认为来自北魏,这一观点也缺少过硬的证据。不过梁正锡提出的皇龙寺三金堂布局来源于南北朝时期太极殿和东西堂的这一观点值得重视,虽然本文并不认为皇龙寺三金堂布局是对太极殿和东西堂的直接模仿,而是一种间接模仿,作为皇龙寺的模仿对象的寺院布局很有可能是学习自太极殿和东西堂。

关于皇龙寺寺院布局的模仿对象,本文认为即中国南朝的江陵长沙寺,以下对此进行具体讨论。

长沙寺变迁及寺院布局分析

江陵(今湖北省荆州市)在魏、晋、南北朝时期长期作为荆州刺史治所,雄踞长江中游,为控制巴蜀至江南、岭南至北方的交通要地,经济、政治、文化地位皆十分重要。长沙寺始建于东晋时期公元365—378年间,是南朝荆州地区重要寺院之一,长沙寺最初位于江陵城北,但明清时期文献记载中皆称明代江陵城东三里的泰山庙为长沙寺旧址,何时迁建至此文献中没有明确记载,长沙寺最迟在元代已遭到毁弃,寺址后被改为泰山庙。长沙寺遗址的具体情况目前尚不清楚。

江陵长沙寺以及位于长江南岸的上明东寺都由昙翼(生卒年不详)建造,二者布局类似,因此本文一并加以讨论。关于长沙寺和上明东寺建立的记载见于《高僧传》卷五“释昙翼传”及唐代道宣《集神州三宝感通录》等文献,汤用彤曾对相关文献作过分析,近年杨维中和杨鹏又分别撰文对其进行具体研究。

江陵长沙寺的建立与东晋时期首屈一指的佛学大师道安(312—385年)有密切关系。道安早年曾在后赵都城邺城追随佛图澄学习,后游历于北方各地弘扬佛法,东晋兴宁三年(365年)道安为躲避北方战乱率领弟子南下来到汉水北岸的襄阳,此后直到东晋太元四年(379年)前秦苻丕攻占襄阳,道安被迎至长安为止,道安在襄阳共停留15年。道安在襄阳期间,不断向南方各地派遣弟子弘法,因道安及其弟子的努力,襄阳、江陵、庐山等地相继成为南方佛教的中心。

道安抵达襄阳后,最初居住于白马寺,后来居士张殷舍宅为寺,建立檀溪寺,请道安主持。道安在包括东晋孝武帝和前秦皇帝苻坚在内的大量信徒的赞助下,在檀溪寺大兴土木,建塔五层,起房四百。此后东晋长沙太守腾含在江陵舍宅为寺,请求道安派一弟子主持,道安遂委派弟子昙翼前去住持建设,这一新建寺院即长沙寺。按道宣《集神州三宝感通录》记载,长沙寺修建于东晋永和二年(346年),但这一时间明显有误,其时道安还未南下襄阳,目前只能推定长沙寺始建年代在道安南下襄阳的365年和苻丕进攻襄阳的378年之间。太元三年(378年)二月,前秦苻坚派遣苻丕率领大军进攻襄阳,荆州刺史桓冲为避其锋芒,将荆州刺史治所从江北的江陵移至江南的上明(今湖北省松滋市),昙翼也随之南下,并于上明创建上明东寺(文献中又称之为上明寺、河东寺)。太元八年(383年)淝水之战后,前秦军队败退,昙翼又回到江陵继续建设长沙寺。长沙寺和上明东寺成为道安僧团在江陵一带的大本营,苻丕进攻襄阳时,道安分张徒众,派遣众弟子南下,多住于长沙寺和上明东寺,住长沙寺者,有昙翼、法遇、昙戒等,住上明东寺者,有竺僧辅、昙徽、慧远、慧持等。此后直到隋唐时期,长沙寺和上明东寺都是荆州地区的重要佛寺。

南朝后梁明帝天保三年(564年),长沙寺遭遇火灾,部分建筑被毁,隋开皇十五年(595年)黔州刺史田宗显主持重建,《集神州三宝感通录》中关于重建后长沙寺建筑有如下记载:

开皇十五年,黔州刺史田宗显至寺礼拜,像即放光,公发心造正北大殿一十三间、东西夹殿九间……柱径三尺,下础阔八尺,斯亦终古无以加也。大殿以沈香帖遍,中安十三宝帐,并以金宝庄严,乃至榱桁藻井无非宝花间列。其东西二殿瑞像所居,并用檀帖,中有宝帐花炬,并用真金所成,穷极宏丽天下第一。

此次重建的长沙寺在不久之后,于隋大业十二年(616年)再度遭兵火焚毁,此后重建的长沙寺“不如前者”。

上明东寺的建筑情况记载于道宣所著《律相感通传》中,《律相感通传》所载内容虽然是道宣假借“天人”的名义说出,但其中所载寺院布局及建筑基本情况应该还是较为可靠的:

殿一十二间,唯两柱通梁,五十五尺,栾栌重迭。国中京观,即弥天释道安使弟子翼法师之所造也,自晋至唐,曾无亏损。殿前有四铁镬,各受十余斛,以种莲华。殿前塔宋谯王义季所造,塔内塑像及东殿中弥勒像,并是忉利天工所造。西殿中多金铜像,宝帐飞仙珠幡华佩,并是四天王天人所造……寺房五重,并皆七架。别院大小合有十所,般舟、方等二院庄严最胜,夏别常有千人。寺中屋宇及四周廊庑等减一万间。寺开三门,两重七间两厦。殿宇横设,并不重安,约准地数,取其久固,所以殿宇至今三百年余,无有损败。

上述两段记载在说明南北朝以及隋代佛寺布局和木构建筑技术成就时常被提及。由这两段记载可知,隋代重建的长沙寺由中央十三间的正殿和东西各九间的夹殿组成,正殿内设十三宝帐安置佛像,东西殿内则设宝帐安置瑞像,此外,根据记载长沙寺还建有佛塔,由南北朝时期佛寺布局的一般情况推测佛塔应位于正殿前;而上明东寺由十二间的正殿和东西两殿组成,正殿前建有佛塔,佛殿及塔内皆有佛像,寺院三门为重层建筑,七间两厦,此外还设有十所别院。

按照道宣的说法,上明东寺“自晋至唐,曾无亏损”,我们不清楚这种说法的可靠性有多高,不过隋代重建的长沙寺和上明东寺布局基本一致,参照韩国建筑史学界的说法,都为一塔三金堂布局,这应该不是巧合,二者共同采用的这一寺院布局方式应为昙翼创建二寺时所奠定,因此推知隋代重建的长沙寺建筑是在原址重建,仍然保留了东晋、南北朝时期的原有布局。

这一布局方式中的东西殿,长沙寺的记载中称之为“东西夹殿”,而上明东寺的记载中称“东殿”“西殿”,因为相关记载过于简略,东西殿和正殿的具体位置关系难以确认,参照上文对于朝鲜半岛一塔三金堂寺院布局的分析,至少存在以下三种方式:

(1)正殿与东西殿呈“一”字形排列,三殿皆南向。这一布局方式类似于皇龙寺重建期寺院布局。

(2)正殿与东西殿呈“品”字形排列,三殿皆南向。这一布局方式类似于芬皇寺创建时期寺院布局。

(3)正殿与东西殿呈“品”字形排列,正殿南向,东西殿相对。这一布局方式类似高句丽一塔三金堂寺院布局。宿白推测长沙寺布局方式可能和敦煌莫高窟第433窟隋代壁画中所绘佛殿形式接近,即正殿前方左右各有一面积较小的配殿(夹殿),两配殿相对而建,即相当于这一方式。

仅根据有限的文字记载难以判断这三种布局方式中哪一种可能性更高,不过文献中提及的两座佛寺正殿的建筑规模值得注意。隋唐以后除太庙正殿等对空间有特殊需要的建筑外,宫殿、佛殿等建筑的面阔开间一般不超过十一间,而长沙寺正殿面阔为十三间,上明东寺正殿面阔为十二间,都超过十一间,而这两个开间数恰与魏、晋、南北朝时期太极殿建筑的面阔开间数吻合。

图12 东晋、南朝建康宫城平面复原示意图

太极殿和东西堂制度始自曹魏洛阳北宫,此后为西晋、东晋及南北朝各国所沿用,太极殿为宫城正殿,供大朝会和一些重大礼仪使用,太极殿两侧分设东堂和西堂,供日常听政和起居之用,三者呈“一”字形排列,堂殿之间分设东上閤门和西上閤门(图12)。曹魏洛阳北宫以及东晋、宋、齐建康太极殿以及北魏洛阳太极殿面阔均为十二间,梁天监十二年(513年)梁武帝将建康宫城太极殿面阔改为十三间,并解释说原先的十二间象征一年十二月,而新改的十三间则象征十二个月再加上闰月,傅熹年认为,梁武帝将太极殿改为十三间,是想在宫殿规制上超过北魏洛阳宫殿,是当时梁和北魏争正统的措施之一。

由此来看,上明东寺因为保留了东晋创建时的原有建筑,其面阔十二间的正殿可能是对东晋时期太极殿形制的模仿,而隋代重建的面阔十三间的长沙寺正殿则可能是对梁武帝改建之后太极殿形制的模仿。南北朝时期佛寺建筑多有模仿宫殿建筑的做法,如北魏洛阳永宁寺、梁建康同泰寺等都有相关记载,因此,长沙寺及上明东寺的佛殿建筑模仿太极殿建筑这一推测还是有依据的。

长沙寺和上明东寺面阔达十二或十三开间的大型佛殿的出现,应与新的佛教信仰形式有关。文献记载表明,佛教初传入中国时,东汉以及西晋的寺院布局均以佛塔为中心,这一寺院布局方式在东晋前段仍占优势,但佛殿、讲堂等建筑的营造开始受到重视。在这一过程中,道安起了重要作用。许里和注意到,道安创建的襄阳、江陵和庐山等地区的佛教具有浓厚的依赖佛像的信仰倾向,道安建立檀溪寺时,凉州刺史送铜万斤铸造丈六佛像,之后前秦苻坚又送来各式佛像,如外国金箔倚像、金坐像、结珠弥勒像、金缕绣像、织成像等,“每讲会法聚,辄罗列尊像,布置幢幡,珠佩迭晖,烟华乱发,使夫升阶履闼者,莫不肃焉尽敬矣”。由以上记载来看,与后世佛殿中佛像多为三世佛、七佛等固定配置不同,道安所建檀溪寺佛殿中佛像配置或许尚未形成固定模式,佛像材质也不统一,其佛像配置可总结为多尊佛像并置的群像模式。长沙寺正殿中有十三宝帐安置佛像,应与道安“罗列尊像”的群像配置模式有关,类似的以宝帐安置佛像的做法可见于北周时期的麦积山004窟。北魏洛阳永宁寺根据记载佛殿内有二十一尊佛像,“中有丈八金像一躯,中长金像十躯,绣珠像三躯,金织成像五躯,玉像二躯。作工奇巧,冠于当世”,与道安的群像类似,永宁寺诸多佛像的材质和尺寸也不统一。皇龙寺中金堂基址上存有十九个佛像台座,梁正锡以永宁寺和皇龙寺都为群像配置模式作为证据之一推论皇龙寺重建期丈六尊像样式和中金堂建筑都仿自永宁寺,但根据以上分析,这一群像配置方式是东晋、南北朝时期常见的佛像安置方式,皇龙寺的群像配置模式未必和永宁寺有直接联系。

综合以上讨论,或可做如下推断:基于道安对佛像在佛教仪式中所起庄严作用的重视,道安所建的佛殿中需安置诸多佛像,因此需要创造一种大尺度的新型佛殿建筑形式,而此前中国佛教没有建造大型佛殿的先例,道安在创造新型佛殿建筑形式的过程中需要参照其他类型建筑,而作为当时最高等级的建筑——宫城主殿太极殿从规模上来说毫无疑问是最好的模仿对象。就道安的经历来讲,道安早年曾在后赵都城邺城追随佛图澄学习,应对后赵邺城的宫殿建筑有所了解,据傅熹年研究,后赵邺城的太武殿效法魏晋太极殿的体制,也设有东西堂和东西上閤门,此外也不排除在道安建造檀溪寺过程中,曾有熟悉东晋太极殿建筑的人士帮助筹划。因此推测道安在建造檀溪寺佛殿时模仿了太极殿的建筑形式还是很有可能的,而道安弟子昙翼在建立长沙寺和上明东寺佛殿时也依据道安的做法采用了面阔十二间的太极殿的建筑形制。

再回到上文关于长沙寺和上明东寺布局的讨论,因为魏、晋、南北朝时期的太极殿和东西堂三者呈“一”字形排列,如果上文关于长沙寺和上明东寺模仿太极殿建筑的说法成立,那么长沙寺、上明东寺的正殿和东西殿布局仿照太极殿和东西堂布局,为“一”字形排列的可能性更高,也就是说,长沙寺、上明东寺的一塔三金堂寺院布局方式很有可能与皇龙寺重建期的一塔三金堂布局相同。

但这仅是根据目前掌握的资料所做出的一种推论,其中还有很多不确定因素,如果据此就认为皇龙寺重建期寺院布局是模仿自长沙寺,毫无疑问是不够严谨的。因此,正如本文开始所述,当建筑史的研究无法独立得出结论时,需要借鉴佛教史的研究,从宗教教义、宗教传说和宗教仪式的传播中寻找新的线索。根据这一思路,下文将主要探讨长沙寺阿育王像和皇龙寺丈六尊像间的联系,以此对长沙寺和皇龙寺寺院布局的渊源关系加以辅助证明。

长沙寺阿育王像与皇龙寺丈六尊像

首先需要指出的是,长沙寺阿育王像和皇龙寺丈六尊像的实物皆已不存,因此目前关于二者的研究也主要是依据文献记载进行。美术史研究中已经注意到皇龙寺丈六尊像与长沙寺阿育王像间的联系,如金理那于1979年发表的《皇龙寺의丈六尊像과新罗의阿育王像系佛像》一文中就对长沙寺、长干寺等阿育王像传说进行了整理,指出长沙寺阿育王像是中国古代阿育王像中较有代表性的一例,皇龙寺丈六尊像和南朝佛像间存在关系,但金理那并未认识到长沙寺阿育王像和皇龙寺丈六尊像间的特定渊源关系。

阿育王,意译为“无忧王”,为印度摩揭陀国孔雀王朝第三代国王,在位年代约为公元前268—前232年,他继承父祖事业统一了全印度。根据佛教传说,阿育王即位之初非常暴虐,后信仰佛教,建立八万四千佛塔,成为佛教史上著名的弘法者和大护法。所谓的阿育王像,并非是阿育王本人的肖像,而是指传说阿育王在世时建造的佛像。

关于长沙寺阿育王像记载首先见于《高僧传》卷五“释昙翼传”,当时相关传说还较为简单:

翼常叹:“寺立僧足,而形像尚少,阿育王所造容仪神瑞皆多布在诸方,何其无感不能招致。”乃专精恳恻请求诚应。以晋太元十九年甲午之岁二月八日,忽有一像现于城北,光相冲天。时白马寺僧众先往迎接不能令动。翼乃往祇礼,谓众人曰:“当是阿育王像降我长沙寺焉。”即令弟子三人捧接,飘然而起,迎还本寺。道俗奔赴车马轰填。后罽宾禅师僧伽难陀,从蜀下入寺礼拜,见像光上有梵字,便曰:“是阿育王像,何时来此?”时人闻者方知翼之不谬。年八十二而终,终日像圆光奄然灵化,莫知所之,道俗咸谓翼之通感焉。

到了唐代经由道宣收集整理,《集神州三宝感通录》中关于这一传说的记载大为扩充:

东晋穆帝永和六年岁次丁未,依勘长历乃三年也,二月八日夜有像现于荆州城北,长七尺五寸,合光趺高一丈一尺,皆莫测其所从也。初永和五年,广州商客下载欲竟恨船轻,中夜觉有人来奔船,惊共寻视了无所见,而船载自重不可更加,虽骇其异而不测也,引迈利涉恒先诸航。不久遂达渚宫,才泊水次,夜复觉人自船登岸,船载还轻,及像现也,方知其非。时大司马桓温镇牧西陕,躬事顶拜倾动邦邑,诸寺僧众咸竞迎引,铿然不动……翼负锡南征谛构一载,僧宇虽就而像设弗施,每叹曰:“育王寺像随缘流布,但至诚不极何忧不垂降乎。”及闻荆城像至,欣感交怀曰:“斯像余之本誓也,必归我长沙,固可以心期,难以力致。”众咸佥曰:“必如所言,验之非远。”翼烧香礼拜请,令弟子三人捧之飒然轻举,遂安本寺,道俗庆悦……有罽宾僧伽难陀禅师者,多识博观,从蜀来荆,入寺礼像,叹咽久之。翼问其故,答曰:“近天竺失之,如何远降此土。”便勘年月悉符同焉,便看像光背有梵文曰:阿育王造也。时闻此铭,更倍钦重,昙翼兴念致应之验也。及病将棘,像光忽逝,翼曰:“佛示此相,病必不损,光往他方复为佛事。”旬日而终。后僧拟光更铸。今者宋孝武时像大放光,江东佛法一期甚盛。宋明帝太始末,像辄垂泪,明帝寻崩,嗣主狂勃,便有宋齐革运。

下文仍记有瑞像感应故事十余条,此处不一一赘引。《集神州三宝感通录》中关于阿育王像出现于江陵城北的过程讲述的更为详细,但将其年代定为东晋永和三年(347年),不知有何依据,当以《高僧传》所载东晋太元十九年(394年)为准。

梁中大通四年(532年)长沙寺阿育王像被梁武帝迎往建康同泰寺供养,“又敕于同泰寺大殿东北起殿三间两厦,施七宝帐座以安瑞像,又造金铜菩萨两躯,筑山穿池,奇树怪石,飞桥栏槛,夹殿两阶又施铜镬一双,各容三十斛,三面重阁,宛转玲珑”,后同泰寺遭遇火灾,建筑多被焚毁,仅供奉阿育王像的佛殿得以保存。梁大宝三年(552年)侯景之乱平复后,阿育王像又被请回江陵长沙寺。阿育王像在建康的二十余年间,因梁武帝的大力弘扬,使其影响不再局限于荆州一地。

长沙寺阿育王像是南北朝时期阿育王遗迹崇拜的一个缩影,《高僧传》中记载了多处阿育王寺塔或阿育王像的情况,道宣对阿育王遗迹进行了全面搜集与整理,《集神州三宝感通录》中所载塔像多有与阿育王相关者。正如许里和所指出的,阿育王寺塔遗迹的发现一方面表明中国上古时期已经存在佛教,借以提高佛教地位,同时这些发现被解释为因世俗君主的德行而显现的祥瑞,此即南北朝时期阿育王遗迹崇拜兴盛的原因所在。

与阿育王塔在南北方都有发现不同,阿育王像主要发现于中国南方地区。在这些传说中,年代最早的阿育王像是东吴末代君主孙皓(264—280年)于建邺后园地下获得一尊阿育王金像。建康长干寺也有一尊阿育王铜像,据说是东晋咸和年间(326—334年)丹阳尹高悝于张侯桥下发现的,发现时圆光和台座已经不见,当运载佛像的牛车经过长干巷时,拉车的牛不顾驾车人口令直接走向长干寺,后来有一渔夫在海上捞出了佛像的莲花座,东晋咸安元年(371年)又在交州合浦海中发现佛像的圆光,于是台座和圆光得以齐全,佛像台座上刻有梵文铭记,知此佛像是阿育王第四女所造。东晋陶侃也曾在广州海岸边发现一阿育王像,后被运至武昌寒溪寺,陶侃移镇时想将其带走,将佛像转移到船上时,船随即倾覆,于是陶侃只好继续将其留在寒溪寺,后来这尊佛像被慧远迎至庐山东林寺。

图13 杜僧逸造阿育王像

图14 宇文招造阿育王像

图15 龙门石窟阿育王像

遗存至今的有铭文可以确认为阿育王像的佛像有三座,其中南北朝时期两座,唐代一座。南北朝时期的两座皆发现于成都附近,一座为梁太清五年(梁简文帝大宝二年,551年)杜僧逸所造(图13),一座为北周保定二至五年(562—565年)益州总管宇文招所造(图14),二者样式相近,均为单身立像,着通肩大衣,正面衣褶作叠垂纹。成都附近出土南北朝时期佛像数量很多,其中多有与这两座阿育王像特征相同者,类似形式的立像在山东青州龙兴寺窖藏的东魏、北齐时期佛像中也有发现。唐代阿育王像实例见于龙门石窟唐字洞西壁上层小龛中,为景福寺比丘尼净命所造,形制与成都发现的阿育王像基本相同(图15)。

宿白认为成都附近发现的阿育王像或许即源自梁武帝在建康供奉的长沙寺阿育王像或长干寺阿育王像,重点强调建康佛教造像对益州的影响,这一观点对于研究阿育王像样式的传播具有指导意义。但另一方面,阿育王像传入益州的时间或在梁武帝之前,汤用彤曾指出道安弟子昙翼和慧持都曾至蜀地,益州佛教的兴盛与道安弟子的开创之功有关,昙翼即上文所说的长沙寺建造者,昙翼入蜀之时很有可能已经将阿育王像样式传入益州。

总之,由现存三座阿育王像来看,南北朝、隋唐时期的阿育王像造像特征相同,应具有共同的模本,而这一模本很有可能即源自长沙寺阿育王像。

皇龙寺丈六尊像相关记载主要见于《三国遗事》:

新罗第二十四真兴王即位十四年癸酉二月,将筑紫宫于龙宫南,有黄龙现其地,乃改置为佛寺,号黄龙寺。至己丑年周围墙宇,至十七年方毕。未几海南有一巨舫,来泊于河曲县之丝浦(今蔚州谷浦也),捡看有牒文云:“西竺阿育王,聚黄铁五万七千斤,黄金三万分(别传云:铁四十万七千斤,金一千两。恐误。或云三万七千斤)。将铸释迦三尊像,未就,载舡泛海而祝曰:愿到有缘国土,成丈六尊容。”并载模样一佛二菩萨像。县吏具状上闻。敕使卜其县之城东爽垲之地,创东竺寺,邀安其三尊。输其金铁于京师,以大建六年甲午三月(寺中记云:癸巳十月十七日)铸成丈六尊像,一鼓而就,重三万五千七斤,入黄金一万一百九十八分,二菩萨入铁一万二千斤,黄金一万一百三十六分。安于皇龙寺。明年像泪流至踵,沃地一尺,大王升遐之兆。或云像成在真平之世者谬也。别本云,阿育王在西竺大香华国,生佛后一百年间,恨不得供养真身,敛化金铁若干斤,三度铸成无功。时王之太子独不预斯事,王使诘之,太子奏云:“独力非功,曾知不就。”王然之,乃载舡泛海。南阎浮提十六大国、五百中国、十千小国、八万聚落,靡不周旋,皆铸不成,最后到新罗国。真兴王铸之于文仍林,像成,相好毕备。

皇龙寺丈六尊像传说比长沙寺阿育王像传说简单很多,由上述记载可知,皇龙寺丈六尊像所用金铜来自海外,同时传入的还有规模较小的一佛二菩萨像作为铸造“模样”。将皇龙寺丈六尊像传说与长沙寺阿育王像传说加以对比,很容易发现二者之间存在诸多共同点,为说明这些共同点的特定性,除了皇龙寺丈六尊像和长沙寺阿育王像外,本文将建康长干寺阿育王像以及美术史上探讨较多的北方地区番和瑞像一并加以比较,具体内容以《三国遗事》和《集神州三宝感通录》记载为准,比较结果参看表1。

表1 皇龙寺丈六尊像与南北朝瑞像比较表

|

与阿育王的关系 |

出现方式 |

特殊机缘 |

预示祸福方式 |

|

|

皇龙寺丈六尊像 |

铸像所用材料来自阿育王 |

以船载金铜至新罗 |

阿育王铸像不成,将金铜泛之海上,经过许多国家皆不成,直至新罗才铸造成功 |

流泪:真兴王薨 |

|

长沙寺阿育王像 |

阿育王像 |

以船载至江陵城北 |

江陵其他佛寺僧人请迎不动,昙翼请之则飒然轻举 |

圆光消逝:昙翼病终;流泪:宋明帝崩;流汗:荆州刺史沈悠之沙汰僧尼、后梁明帝崩等;放光:唐军占领江陵 |

|

长干寺阿育王像 |

阿育王第四女造 |

于建康张侯桥下发现 |

载像牛车自行走向长干寺 |

像身动摇:军事胜利;发光:平定叛乱;宝冠挂于像手:隋灭陈 |

|

番和瑞像 |

无 |

于番和御容山中涌出 |

无 |

乱世像身与像首分离,盛世则身首合一 |

由表1可以看出,皇龙寺丈六尊像和长沙寺阿育王像的传说间存在诸多共同点,这些共同点其他瑞像传说则不具备:

(1)二者都和阿育王有关。长沙寺阿育王像上的梵文铭文称是阿育王所造,而皇龙寺丈六尊像所用金铜据传来自阿育王。

(2)二者都是通过水路船运而来。按《集神州三宝感通录》记载,长沙寺阿育王像是跟随广州商船来到江陵,而皇龙寺丈六尊像所用金铜则是通过海船到达新罗,这与其他瑞像多发现于水中或地下不同。

(3)二者都强调了佛像与其所有者之间的特殊机缘。长沙寺阿育王像出现在江陵城北后,其他佛寺僧人请迎不动,而长沙寺昙翼虔诚礼拜后,弟子三人捧之则飒然轻举;皇龙寺丈六尊像则包括阿育王在内的诸多国家皆铸造不成,只有新罗作为“有缘国土”方才铸造成功。

(4)二者皆有预示祸福的能力。预言能力是瑞像展现其感应灵验的重要方式,但具体表现不同。皇龙寺丈六尊像的预言能力是通过流泪预示了真兴王的死亡,而在长沙寺阿育王像的诸多瑞应中,其中之一即佛像流泪预示了宋明帝的死亡。

当然,皇龙寺丈六尊像和长沙寺阿育王像也有不同之处,这主要是因二者与国家权力的关系不同所致。长沙寺是腾含舍宅为寺建立,阿育王像除被梁武帝迎往建康同泰寺期间外,与国家权力关系并不紧密,而皇龙寺是由宫殿改置,建立之初即是新罗的国家级寺院。因此,长沙寺阿育王像传说中昙翼迎请阿育王像时,与之作为比较对象的是江陵其他寺院僧人“先往迎接不能令动”,昙翼认为对于阿育王像“可以心期,难以力致”,强调宗教信仰的虔诚;而在皇龙寺丈六尊像传说中,作为比较对象的是南阎浮提洲诸多国家,此前南阎浮提洲其他国家都不能铸造成功,只有新罗是“有缘国土”,正如梁武帝通过新译《阿育王经》和供奉阿育王像来祈求自己的国家像阿育王的国家一样强盛,来完成统一事业,真兴王铸造皇龙寺丈六尊像也应具有类似的象征意义。皇龙寺丈六尊像和长沙寺阿育王像地位不同也导致二者的规模有别,作为原型的长沙寺阿育王像长仅七尺五寸,包含光趺在内高一丈一尺,佛像尺寸较小,不管是在长沙寺还是在同泰寺,阿育王像都不是正殿的主尊佛像,仅在偏殿中供奉;而皇龙寺丈六尊像的铸造是新罗的国家级工程,需要较大的规模来体现其等级与地位,因此采用了丈六佛像的规制,在皇龙寺中金堂中作为主尊佛像供奉。

正如真兴王所希望的,皇龙寺丈六尊像铸造完成后,与周代的九鼎一样,成为新罗国家权力的象征和天命的标志,见《三国遗事》所载:

后高丽王将谋伐罗,乃曰:“新罗有三宝,不可犯也。何谓也,皇龙丈六,并九层塔,与真平王天赐玉带。”遂寝其谋。周有九鼎,楚人不敢北窥,此之类也。

结 语

通过上文分析可知皇龙寺和长沙寺之间存在以下联系:

(1)就寺院布局而言,根据有限的文献记载可以肯定长沙寺采用了一塔三金堂布局,三座佛殿的具体布置方式虽然还不是很清楚,但很可能仿照魏、晋、南北朝时期太极殿和东西堂的布局,三座佛殿呈“一”字形排列,这与皇龙寺重建期一塔三金堂布局相同。

(2)就佛殿内佛像安置方式而言,长沙寺正殿内使用十三座宝帐来安置佛像,而皇龙寺中金堂遗址上现存有十九个佛像台座,二者的佛像配置都采用了群像配置模式。

(3)长沙寺阿育王像传说和皇龙寺丈六尊像传说间具有诸多相似之处,皇龙寺丈六尊像受长沙寺阿育王像信仰影响很大。

此外,还需要特别注意的是新罗真兴王、真平王在位时期和南朝梁、陈间的佛教交流关系,按照《三国史记》记载,真兴王十年(549年)梁武帝派遣使者和留学僧觉德送来佛舍利,真兴王二十六年(565年)陈文帝派遣使者刘思和留学僧明观送来经论一千七百余卷,这一时期新罗入南朝求法的僧人肯定不止觉德和明观二人,这二人仅是因为和南朝使臣同时归国而得以在史书中记载,此后智明、圆光等高僧相继于真平王七年(585年)、真平王十一年(589年)入陈求法,这些记载表明新罗佛教与南朝佛教间存在密切的交流关系。

综合以上讨论可以断定,皇龙寺的重建以及丈六尊像铸造均与南朝佛教文化的输入有直接关系,具体而言,随着入南朝求法僧人回到新罗,传回了当时南朝兴盛的阿育王像信仰,以此为契机,真兴王铸造丈六尊像并重建皇龙寺,丈六尊像样式即模仿自长沙寺阿育王像,而皇龙寺重建期的寺院布局采用了长沙寺寺院布局方式。

下面将长沙寺和皇龙寺相关史实按时间先后略作整理,如表2。

表2 长沙寺与皇龙寺沿革表

|

长沙寺 |

皇龙寺 |

|

|

365年 |

道安率众弟子南下襄阳 |

|

|

365—378年 |

腾含于江陵舍宅为寺,昙翼建立长沙寺 |

|

|

378年 |

昙翼建立上明东寺 |

|

|

394年 |

昙翼于江陵城北迎阿育王像 |

|

|

532年 |

梁武帝迎阿育王像至建康同泰寺 |

|

|

549年 |

梁武帝派遣使者和留学僧觉德送佛舍利 |

|

|

552年 |

侯景之乱平复,阿育王像回到长沙寺 |

|

|

553年 |

皇龙寺创建 |

|

|

564年 |

长沙寺遭遇火灾烧毁 |

|

|

565年 |

陈文帝派遣使者和留学僧明观送来经论一千七百余卷 |

|

|

566年 |

创建期寺院建设完工 |

|

|

574年 |

丈六尊像铸造完工 |

|

|

584年 |

重建期金堂建造完工 |

|

|

595年 |

田宗显重建长沙寺正殿及东西夹殿 |

|

|

616年 |

长沙寺再度为兵火焚毁 |

|

|

645年 |

九层木塔建造完工 |

由表2可以发现两个问题:

一是532—552年间,长沙寺阿育王像被梁武帝迎往建康同泰寺供奉的这一时期对于长沙寺阿育王像信仰传播非常重要。建康位于长江下游,又是南朝都城所在,相对于江陵来说更便于新罗使臣或僧人到达,新罗人初次接触长沙寺阿育王像应该即在这一时期。根据《三国遗事》记载,与铸像所用金铜同时传入新罗的还有一佛二菩萨像的“模样”,而长沙寺阿育王像正是在同泰寺期间,梁武帝为之造金铜菩萨两躯。

二是皇龙寺重建动工时,长沙寺已经遭遇火灾焚毁十年左右,二者在时间上并不重合,但这并不能否认皇龙寺重建期寺院布局模仿自长沙寺。本文推测,随着长沙寺阿育王像名声远扬海外,某位新罗求法僧人曾至长沙寺参拜,当时长沙寺刚好遭遇火灾烧毁,因此新罗僧人主要记录下了长沙寺的总体布局,归国后据此重建皇龙寺。但也有可能,新罗僧人到达长沙寺时寺院还未被烧毁,不过因为求法僧人归国以及皇龙寺重建准备的花费时间较长,因此导致皇龙寺重建时间在长沙寺焚毁之后。

以上两个问题所涉及的具体细节,目前还难以给出确切结论,只能根据文献记载的若干线索作出大概的推测。

南朝建筑文化的对外传播问题是东亚建筑史研究的难点之一,本文以新罗皇龙寺为研究对象做了一些分析,但受到资料的限制,本文只是一初步成果。南朝建筑文化对朝鲜半岛和日本的传播是一个波澜壮阔的文化传播过程,涉及多种建筑类型和建筑的各个层面,希望能在今后的研究中对这一课题继续进行探讨。

(本论文在导师张十庆教授指导下完成,在韩国学习及考察期间,承成均馆大学建筑学科李相海教授给予指导,李相海教授工作室的郑渊相、赵相淳、权雄规、张真瑛等诸位学友也提供了极大帮助,特此致谢。)

作者简介

公众号图文有删节,完整阅读请参见《中国建筑史论汇刊》2012年第伍辑。版权所有,转载请注明出处。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

陈涛,韩国庆州皇龙寺与中国南朝佛寺渊源关系探讨[M]//王贵祥,贺从容. 中国建筑史论汇刊:第5辑. 北京:中国建筑工业出版社,2012:505-530.

2022年全年四期

点击图片 直达订阅

建筑史学刊

本文来自微信公众号“建筑史学刊”(ID:archhistory-journal)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。