在迈向第二个百年奋斗目标的新征程上,广州市委、市政府研究推动珠江沿岸高质量发展,坚持以人民为中心,坚持习近平生态文明思想,坚持历史文脉传承,实现还江于民、还岸于民、江城共进。按照市委、市政府工作安排,广州市规划和自然资源局组织编制了《广州市珠江沿岸高质量发展建设规划》。现根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市设计管理办法》等相关规定,将《广州市珠江沿岸高质量发展建设规划(草案)》公示,公开征求社会公众意见。

一、征求意见时间

2022年5月13日—2022年6月11日(30天)。

二、公众获得征求意见稿全文的途径

点击本文附件下载。

三、反馈意见的途径

(一)通过征求意见网页在线提交。

(二)电子邮箱:jgghc@gz.gov.cn

(三)邮寄地址:广州市越秀区吉祥路80号,广州市规划和自然资源局城市设计处(收),邮政编码:510030。

# 规划目标

完善滨水公共空间体系:有序安排滨江公园、工业遗址公园等空间节点,形成疏密有致、尺度宜人的高品质公共空间体系。中心城区段规划4类21个滨水公园,公园绿地16平方公里,比现状增加6.5平方公里。

建设丰富多元的滨江绿带,创造更多活动空间:在规划新建区、大面积改造区宜保留100-200米的滨江公共绿地,已建或已批地区滨江绿地宽度小于100米的暂按现状控制,远期宜结合规划改造加宽。

(3)文化的珠江:传承文化,注入活力深

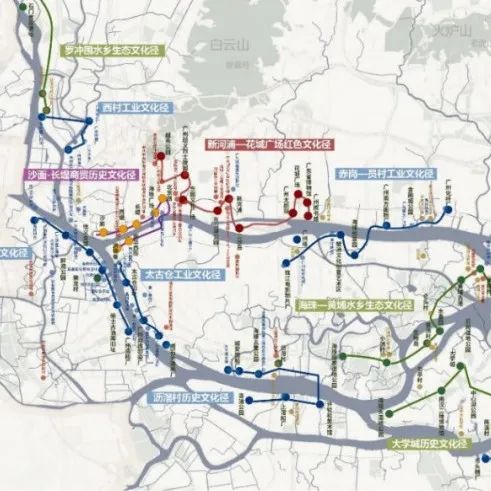

度挖掘历史文化遗产,全景式展现广州两千余年历史:建立“古代、近代、现代” 三级资源库,集中凸显滨江岭南水乡、工业遗产、近代城市3种风貌带。打响红色文化、岭南文化、工业文化、海丝文化、海防文化品牌。

打响文化品牌,打造滨江文化游径,策划滨江主题活动:中心城区段策划新河浦红色文化径、沙湾岭南文化径、黄埔古港-南海神庙海丝文化径、花城广场休闲文化径、广州西岸创新文化径、沙面-西堤历史文化径;南沙段策划大湾区海防遗址文化径、南沙滨海湿地水乡文化径;增城段策划环荔湖生态文化径、古城特色文化径等。

(4)可达的珠江:互联互通,亲近滨水

贯通滨江道路,完善内部路网。完善公共交通系统,强化多模式公交出行:增加轨道交通网络密度,落实规划轨道线路13条,包括8条广州地铁线、4条佛山地铁线和1条城际线路。鼓励发展水上交通:适度增加水巴、游船、游艇码头,增加水上游艇码头和旅游观光线路,擦亮“珠江游”品牌。沿岸灵活设置码头形式,完善公交、停车等接驳设施。

(5)韧性的珠江:活力珠水,安全维系

加强沿岸城市基础设施建设,构建安全韧性水岸:完善沿岸各级应急避难场所及应急疏散通道系统,补齐防洪排涝、消防基础设施短板,提高灾害预警和疏散救灾能力。加快布局新型基础设施:数字赋能城市规划建设管理,打造“智慧珠江”、数字“孪生城市”。率先完善公众移动通信5G基站布局,加快新一代无光源网络设备部署。

(6)魅力的珠江:国际形象,广府特色

塑造各具特色的滨江风貌带:前航道筑造文化、多元、精致、现代的全球城市魅力水岸;后航道打造创意、生态、活力的创新江湾;西航道塑造绿色、智慧、融合的低碳科创长廊。南沙区段打造显山露水、活力多元的国际海上魅力门户;增江区段形成“十里画廊境,跨越古与今”的增江风貌带;构建山、水、城相望的城市景观视廊。

塑造起伏有序的滨江天际线:控制沿岸地标建筑,形成错落有致的建筑界面。临江一线新建建筑高度要原则上控制在60米以下,已建或已批控制性详细规划地区建筑高度按已批规划控制,形成前低后高、错落有致的滨水建筑形态。

(7)焕新的珠江:绣花功夫,有机更新

鼓励沿岸土地整备改造:结合城市更新基础情况,积极推进沿江土地整备,促进产业空间整合和人居环境整体提升。提升产业功能规模比例,支持导入鼓励发展的高端产业,明确产业发展审慎导入方向建议,推动传统产业向数字经济及其核心产业、先进制造业总部、现代生产性服务业、现代金融服务业、高端零售业转型升级。

(8)繁荣的珠江:创新集聚,产业提升

培育复合多元、创新引领的现代服务业集群,构筑滨水创新策源地:结合珠江新城、白鹅潭、海珠创新湾、鱼珠港建设具有国际竞争力的现代服务业集群。

助力建设国际消费中心城市,将珠江沿岸建设为世界级消费功能核心承载区。

以上为文件内容节选,完整文件 “阅读原文” 下载。

END

▌注:本文为多维城市编辑、排版,转载请在开篇注明来源

// 推荐阅读 //

40年实践经验——深圳城市设计编制与管理研究

2021,哪些城市设计&TOD项目竞赛值得回顾?

本文来自微信公众号“多维城市”(ID:MScity_UD)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。