“东安平丞”封泥 西汉前206-8年

“齐都水印”封泥 西汉前206-8年

纵6.02厘米,横5.8厘米,高2.5厘米

孙鼎1979年捐赠

▼ 秦代形成了中央集权的国家制度,官印制度与之相配合,由中央统一颁铸,授官授印,等级分明,结束了战国时期印制、印风多元的局面,官印规范稳定下来。

秦官私印施以田字界格,如展品“忠仁思士”铜印。

▼ 汉代社会长期稳定,印章用途进一步扩大,制作工艺水平与审美观念获得提升,进入中国印章发展的鼎盛时期。严谨、端庄、雄健、典型的文字风格成为汉印艺术的基本特色。官印和私印又各具不同的风格。私印类别多样,制作精巧。

玉印、鸟虫书印、肖形印呈现独特的审美趣味,对后世的篆刻艺术具有深远的影响。

“庄成”玉印 西汉前206-8年

纵2.32厘米,横2.4厘米,高1.8厘米

顾恺时1973年捐赠

“庄成”玉印是汉代鸟虫篆印。鸟虫书是流行于汉代的富有装饰性的文字,以轮廓化的鱼、鸟、虫等动物形象为笔画。此印结体布局巧妙穿插,繁而不乱,抽象化的飞鸟、游鱼形态活泼。

▼ 从隋代开始,官印的体制确立了新的规范和形态。这一转变的核心是行政系统以官署公印替代此前的官职印,官员的任命凭证以及等级标志不再附着于官印,形成了与秦汉印章迥然不同的形制、印文、形态和管理制度。唐承隋制,其后中国社会官印基本延续这一体制。

辽、西夏、金、元都是少数民族建立的政权,各自创制了不同于汉字的民族文字。契丹文、西夏文和八思巴文都曾经使用于官印,但印章的形制仍以唐宋为模式。本次特展中的西夏首领铜印即为西夏字官印,而其在形态上则反映出中原印章文化传统的深刻影响。

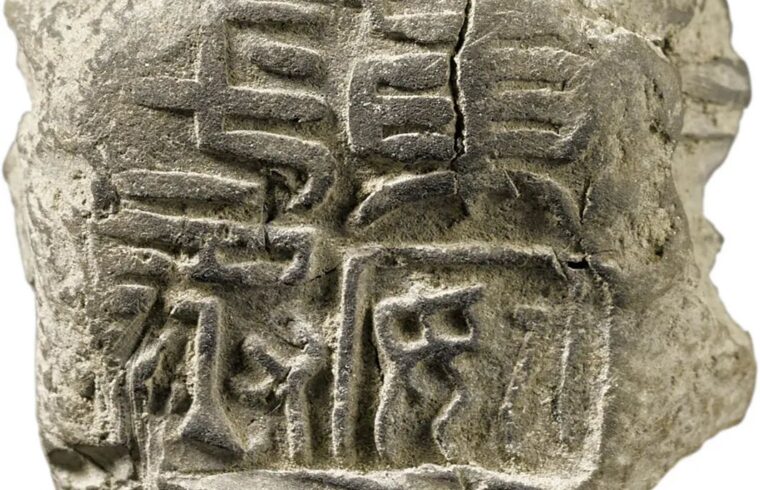

首领铜印 西夏仁孝天盛十一年 1159年

纵6.02厘米,横5.8厘米,高2.5厘米

孙鼎1979年捐赠

▼ 唐宋元时期,除了应用于社会经济生活的印信以外,开始出现与书画图籍收藏、书画创作、书画往来相关的专用印章,体现出文化属性和文人精神生活的特征。文人篆书书法的重振,提升了宋元私印的艺术品格,复古的印风也开始出现。

以秦篆为本源的圆转遒美的朱文私印,开拓了后世篆刻艺术的新形式。

御府,秦置,并为后世沿置。掌天子珍物。这件“御府图书”牙章是南宋御府图书的专用印章。图书专用印在唐代已有存在。1984年河南偃师出土了一件唐代“渤海图书”铜印。在唐张彥远《历代名画记》亦有图书印的记载。因连年战争引发的铜荒,在北宋大中祥符五年发布了禁止用铜私铸印章的诏令,牙、瓷、木纷纷成为替补印材。其中象牙以坚实细密、润莹如玉的特性深受青睐,在官印亦有采用。这件南宋“御府图书”牙章是目前可见较早的一件牙质用印,犹为珍贵。

1983年,华笃安遗孀毛明芬及其子女秉承华笃安遗愿,将1546方印章和三百余件明清近代尺牍书札捐赠给上海博物馆。

丁敬“冬心先生”石章 清1644-1911年

纵1.9厘米,横1.88厘米,高1.47厘米

华笃安、毛明芬1983年捐赠

华笃安、毛明芬1983年捐赠

本文来自微信公众号“大米艺术”(ID:zouxun1949)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。