画过的人,至少包括《青春变形记》里的美美、我,还有坐我旁边的同事家昊——她能在三秒钟勾勒一幅轮廓草率却要素齐全的卡哇伊美少女肖像。

《青春变形记》

“卡哇伊”音译自日语かわいい(可爱),通常被用于向小而有吸引力的人或物抒发强烈喜爱之情。而与之相关的视觉特征,便是那些刻入学生时代草稿本记忆的大眼睛。

为什么这么多人都会画卡哇伊风格的简笔画?本月的两场展览或许能指出“始作俑者”。

10月7日,始于2020年的展览“三丽鸥展览:日本卡哇伊文化 60 年”,在第七站京都展出,以HelloKitty(在40岁时,拥有80亿美元年资产的“猫”)为核心角色,介绍三丽鸥如何构建卡哇伊文化,同时在全球销售这种文化影响的商品。

19日,纪念插画师内藤琉根诞辰90周年的展览在大阪举行,海报上标注他为“卡哇伊的根”——正是他确立了现代卡哇伊的美学风格。

那么,依靠包括内藤琉根和三丽鸥在内的众多贡献者,卡哇伊怎么固定为一种视觉风格,并伴随一系列商品风靡世界的呢?

而在那之后,它对人们生活方式的影响,仅限于随笔涂鸦的习惯吗?

卡哇伊审美:从大眼忧郁美女到简笔画熊猫

1914年,写信是流行于日本年轻女孩之间的社交和消遣方式。为了更好地表达自己的个性和品味,她们常结伴去逛东京新开的一家文具店,选购印着新奇图案的明信片和信纸。

新奇的图案,来自店主、也是插画师竹久梦二的设计。

竹久梦二和文具店

他画了西方童话故事中的红色毒蘑菇、小花伞、蝴蝶结、小礼帽……还画了和传统浮世绘截然不同的女性形象——糅和了西式审美的忧郁大眼美女。

该文具店被誉为日本最早销售专为年轻女性设计的产品的商店。而竹久梦二也很关注商品是否可爱,在“卡哇伊”一词并不常用的当时,就把“是否卡哇伊”放在嘴旁心间。

1920年代开始活跃的中原淳一喜欢法国玩偶娃娃,他画的封面插图也都有着精致的大眼睛和卷翘睫毛,影响了不少当时的少女漫漫画家。

从这些“明信片女郎”和“封面女郎”看,卡哇伊的要素,“超大眼睛”已经出现,但不少人物形象还是偏向成熟妩媚。

1954年,师承中原淳一的内藤琉根开始为女孩杂志《Junior Soleil》绘制插图,考虑到读者是爱看卡通的未成年,他便也画了卡通的、头身比更像孩子的、四肢更细的、看起来活泼开朗的女孩形象。

心理学家Rika Kagawa提到,这也反映出社会的变化。相比传统要求的美丽优雅,当时的日本女孩更看重自己的“可爱与活力”。

直到这时,卡哇伊审美和商品虽受欢迎,但还局限于年轻女孩这个圈子,“卡哇伊”这个词也带有些“幼稚”的负面属性。

但内藤琉根开始拓展,用类似的粗线条画起了草莓、向日葵、樱桃,把这些非人的花果也定义为卡哇伊。

相比女孩图案,这类“甜度降低”,且更接近于符号小图案更适合印在商品上,向各个年龄层的人销售。

不过,最受欢迎的系列商品,还是内藤琉根1971年在参观熊猫后设计的“Rune Panda”,显现动物类卡哇伊形象的特征——线条简单、圆形为主、整体无攻击性。一年后,中国送给日本大熊猫康康和蓝蓝。乘着日本国内市场对熊猫的新奇与喜爱,印有“Rune Panda”的小商品迅速量产售空。

这类非人的卡哇伊形象为什么受欢迎,可以用科学解释。1943年,动物行为学家Konrad Lorenz在一篇论文中提出“婴儿模式”,即人类天生就有将婴儿的某些特征视为可爱的倾向,包括大头、宽且向前突出的前额、能占半张脸的大眼睛。

但卡哇伊和西式的“可爱(cute)”还略有差别,《卡哇伊的力量:通过实验探索心理学》一书认为,“卡哇伊”往往蕴含着被吸引、想接近的愿望。所以卡哇伊形象更强调微笑、友好、自然、无攻击性,有亲切感。

例如卡哇伊的熊猫,脑袋可以比身体大,但绝对不能画出带爪的熊掌细节。

总之,不少人从这只熊猫身上觉察出卡哇伊的巨大商机。几年后,线条更简单(甚至没有嘴巴)、四肢更圆润的HelloKitty出现了。

卡哇伊代表:富有的那只“猫”

虽说名为“日本卡哇伊文化 60 年”,但三丽鸥的展览并不着意于展现日本卡哇伊文化的流变,仅只是把“三丽鸥品牌成立六十周年”包装为“卡哇伊六十周年”,展区几乎全被Kitty猫和她的朋友霸占。

即使如此,三丽鸥“前HelloKitty时代”的小展区还是有“Rune Panda”瓷娃娃的一方天地,认可内藤琉根对卡哇伊审美的影响,以及熊猫对Kitty的启发。

1974年,三丽鸥想为即将推出的卡哇伊零钱包上印个讨小女孩喜欢的形象。考虑到童书《爱丽丝漫游仙境》的流行,设计师清水侑子画了个日系卡哇伊的大头简笔猫,取名为Kitty(爱丽丝的一只猫的名字),住在英国伦敦郊区,身高为“五个苹果”。

但Kitty并不完全是猫,她从不四脚走路,被三丽鸥解释为“猫形态的拟人化角色”。

许是三丽鸥公司除了把它印在钱包上售卖外,没有进行任何广告宣传,这个“不一定是猫”的设定直到2014年才被翻出来被网友热议。

还遭到了史努比官方的嘲讽——“我们可以肯定,史努比就是一只狗。”

似猫非猫、日本创作来自英国、有嘴但没画出来、看不出眼神……这些属性看起来奇怪,却也表明了三丽鸥的态度——无需多言,让小女孩喜欢就够了,卡哇伊就够了。

70年代,这是够了。卡哇伊审美的风靡、日本的经济增长下,宽裕的日本女孩狂买HelloKitty零钱包,让三丽鸥的销售额翻了七倍。

但之后,品牌意识到卡哇伊商品还可以卖给更多年龄段的人。

80年代初期的粉丝年龄统计数据显示,虽然儿童年龄层的新粉丝占较大比重,但也有部分上了初中的“老粉”对Kitty保有热情。90年代中期,粉丝中出现了高中生。

三丽鸥日本公关经理Kazuo Tohmatsu曾介绍, “成年人拥有角色商品是幼稚的”这种观念在1996年左右发生了转变,越来越多的高中生购买HelloKitty的商品。

三丽鸥也改变策略,开始在传统的文具、饭盒、玩偶外,设计生产手机挂饰、钥匙圈等面向成年人的商品,同时要求设计者观察流行色、流行要素,及时调整Kitty造型……

快速产出并更新换代印有Kitty形象的商品间,三丽鸥几乎为所有的产品类别打开授权大门。

lady gaga 穿着HelloKitty裙

在用过Hello Kitty信用卡、见过Hello Kitty飞机、买过Hello Kitty笔记本电脑后,有粉丝在2008年问设计者清水侑子:“还有什么东西,是不会印有Hello Kitty的?”

清水侑子的答案是“刀具”,这种带攻击性的商品无疑会破坏Kitty的卡哇伊属性。

但除刀具外,Hello Kitty对其他商品“野心勃勃”,包括猛男的拳击短裤。同一场粉丝问答中,清水侑子还被问到“Hello Kitty未来十年会干什么?”。

“(未来十年)Hello Kitty的男粉会和女粉一样多。现在那些不愿意和Kitty出现在同一场合的男性,在未来会穿着印有Hello Kitty的拳击短裤四处炫耀。”

2014年,三丽鸥宣布推出“Hello Kitty Men”项目,与诸多服装品牌合作男装。后来嫌这种商品印花的方式不够有冲击力,2019年和高达来了次联动企划。

从海报上来看,Kitty没有铠甲和武器,但有背后闪闪发光的“卡哇伊魔法”。

Hello Kitty都能和高达对拼了,男生怎么就不能相信卡哇伊的魔力了呢?

在成人粉丝间站住脚的Kitty也的确显现出“魔力”, 西浓运输选择把Hello Kitty贴纸贴在优秀司机的卡车上后,因司机粗心造成的事故数减少了65%。

如三丽鸥在十月的展览中所言,Kitty热潮创造了“大人也能拥有卡哇伊”的观点。

但审美和小商品热潮的背后,也有卡哇伊文化的发展在推波助澜——大人不想长大,不想当“大人”了。

卡哇伊的生活方式

虽说卡哇伊的视觉特征可以追溯至1910年代,但卡哇伊文化的概念在1970年代才提出。

如上文所言,在几位插画师的影响下,70年代已经有了卡哇伊玩偶、杂志封面、文具小商品、少女漫画。但日本的年轻女孩并不只顾着掏钱,被卡哇伊环绕的她们开发出了一种“卡哇伊文”。

这种字体通常用新款的极细自动铅笔写成,看起来圆滚滚,还会夹杂英文和爱心表情符号。

Sharon Kinsella

用这种字体写试卷,老师会拒绝打分。可学校越禁止,学生越叛逆,这种行文方式越流行。

研究者山根一真在调查中发现这样写的女高中生最多,问起原因,都回答:“因为这样写很卡哇伊。”

有人认为这是高中的女孩想要延长自己少女身份,不想在毕业后按照社会规则束缚,成为妻子母亲的一种反叛,即,不想长大。

同样受到卡哇伊影响,真的在荧幕上呈现了“长不大”状态的,是日本的偶像。

2011年5月的一次调查中,松田圣子超过山口百惠、小泉京子、早安少女和中森明菜等人,被评为“永恒的偶像”。

Sharon Kinsella在《日本的可爱》中写道,松田圣子之于可爱(卡哇伊),好比Sid Vicious之于朋克,她为当时正在发展的偶像行业打了个样本——

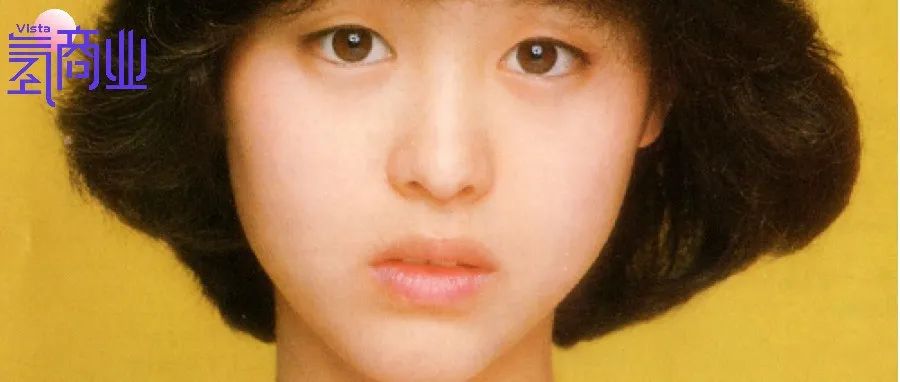

圆脸、圆发型、大眼睛,在录制节目时会对着镜头脸红害羞、会咯咯咯地笑,总之表现得像稚嫩的孩子一样卡哇伊。

在她的影响下,80年代偶像的出道年龄越来越小,大多在14-16岁时就已发曲成名。而她的发型、妆容和说话方式也被亚洲的粉丝效仿。

同时期还出现了一个词(burikko)来讽刺那些在潮流中费心瞪大眼睛、夹着声音假装卡哇伊的女孩。

千禧年,嘉娜宝的调查显示日本20-30多岁的女性依然偏爱幼态圆脸的卡哇伊外观,为此要时常佩戴放大眼睛的美瞳、假睫毛,还会选择双眼皮整形手术。

这样想来,卡哇伊应该是“奶fufu”、“幼态脸”、“稚嫩感”等如今美妆区常见标签的鼻祖。毕竟几乎所有的“甜妹妆容”,都和卡哇伊一样,要求打造大大的眼睛、圆润饱满的面部轮廓,以及自然的腮红。

在内藤琉根确立了现代卡哇伊美学后,以Hello Kitty为代表的卡哇伊形象进行了多年龄层和全球化的营销,卡哇伊的审美也拓展到男女老少。但这种美学附身于偶像产业,影响最深的依然是年轻的女孩。尽管“可爱”、“明媚”、“开朗”、“纯真”这些卡哇伊要素让年轻女孩发现了自己在性感与成熟之外的魅力,但它最终也成为了生活方式上的枷锁。

就像Hello Kitty没有嘴、偶像永远十八岁一样,被迫卷入卡哇伊期待的普通女孩,也只能表现得沉默、无害、永远年轻。

那为什么人们依然愿意被卡哇伊包围?Sharon Kinsella在论著末判定,卡哇伊是一种完全致力于逃避现实的流行文化,其主体是可爱,次要元素是怀旧、异域风情、幻想和浪漫。20世纪80年代生长起来的日本年轻人见证了经济的增长和坍缩——

“(他们)没有未来,甚至连礼物都没有。”

而卡哇伊文化,可以让他们在毛绒玩偶、偶像歌星、生活用品间,尽可能彻底地逃离现实生活。

本文来自微信公众号“Vista氢商业”(ID:Qingshangye666)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。