——施晗

|| 第一点

“标准”是一个关于共同话语的问题。如果说没有标准,各人就只能凭兴趣去做——那还有什么“创作讨论会”,什么批评、理论与创作研究?确实有一批作者,他们从来不曾说出过自己的标准,但只要是成功的作者,他们的作品已经成为标准的重要来源,他们为标准的创立有所贡献,只不过这标准由别人去归纳而已。

这里我想到一本很重要的书,德国当代哲学家鲍亨斯基的《当代思维方法》。这本书谈的是当代思维方法与过去的思维方法有哪些差别,它的基本原则是什么。作者归纳的是一些非常重要的原则。它与我们所熟知的思维方法不同,其中包括若干不同哲学派别的核心观念。

作者说到,通过当代人的努力,我们对思维方法的梳理、思考有了重要的推进,但是哲学家们只是强调自己学派的观点和方法,无法对话,其实在一些重要的、基本的方法上,人们应该达成一种共识。他说:“一种站得住脚的当代哲学不应当拒绝任何方法,这尤其是因为,从方法论就可以知道,要达到一些有效成果是多不容易。”

这里,我无法说到这本书的具体内容。我举出这个例子,只是想说明,我们在建立书法评价标准的基本原则上,完全有可能形成一种共识。这是第一点。

杜牧 · 赠李秀才是上公孙子

但是问题的糟糕之处还不在于技术的松弛,而在于这些松弛之处,同时就存在于杰作中。我说到过一个例子,那就是在上海展出过的米芾的《中秋诗帖》(大阪美术馆藏品)。

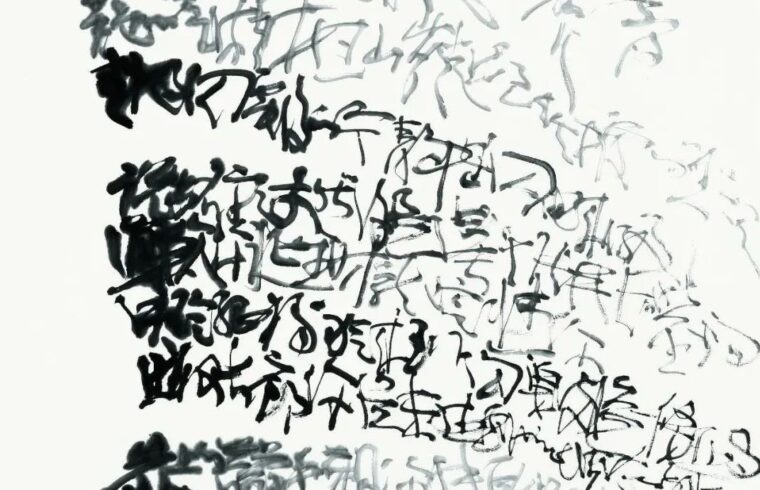

米芾《中秋诗帖》

作品中,同一首诗书写了两遍,中间加写了一行小字,说的是这首诗我写了三四遍都写得不好,只是偶尔有一两个字写得还行,书法真是一件困难的事情。二十世纪八十年代末从日本杂志《墨》中见到这件作品的精印本,引起我长久的思考。米芾觉得他写得不好,自己很不满意,但是我们一直把它当作杰作,当作经典。

事实上,长期以来,不仅是我们个人,整个书法史都是把这种有缺陷,甚至是把严重缺陷的作品当作杰作,当作一种规范接受下来。这使我们逐渐丧失了思考能力和批判能力。由于这是在漫长的历史时期中形成的,因此它影响广泛,无孔不入,几乎无人能够抵挡。你想想,米芾都这样做,那我们这样做有什么关系?比他做得略差一点有什么关系?于是,一代一代累积下来,技术标准便变得越来越低了。今天,当人们脱口而出,把一件书写的文字叫做“书法作品”时,心中大概已经不存在任何“底线”的概念。

|| 第五点

怎么做到,简单地说,就一点:方法正确,加上极端严格的训练。

那种严格的程度,是人们已有的刻苦精神都还远远不够的;至于寻找正确的方法,恐怕要动用这个时代所有的智慧——我指的是当代所有学科所积累的智慧。那种仅仅外观上的相似,不是我们的目标。很多人都在临摹古代的杰作,甚至达到痴迷的程度,但仔细观察他们的临摹作品,应该说还没达到要求。这不是否定他们的努力,而是历史从未提出过真正严格的要求。

十几年前,我已经在思考这个问题,但是当时提出这样的标准很困难:你有什么依据?我们能做到吗?有没有成功的例子?人们普遍的看法是,我们在技术上根本不可能达到古人的水平。

这种看法是不正确的。从创作来说,老一辈的书法家,如沙孟海、陆维钊、林散之、于右任等人,他们的代表作放在中国书法史中,无愧于前人,但接下来的几代人,基础训练与他们有较大的差距。这是当时无法提出更高标准的原因。

十几年过去,情况已经有了很大的变化。就创作而言,有三个相关方面的变化值得关注:其一,与创作有关的基础理论的进展,使我们对书法的认识有了质的变化;其二,我们在书法技法的教学上积累了一定的经验;其三,虽然我们对目前的训练与创作水平还很不满意,但与二十世纪八十年代初期、中期相比,基础训练与创作的整体水平有了很大的提高,例如章法,相当一批作者有熟练的把握。在这样一个基础上,我们可以提出一个更高的目标。

纳兰性德 · 浣溪沙

|| 第六点

李白 · 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

德里达《最后的谈话:我向我自己开战》

最后,我简单地说说精神生活的问题。

人们也许会问,在谈技术标准和技巧、形式的时候,你把精神生活放在什么位置上?

本文来自微信公众号“大米艺术”(ID:zouxun1949)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。