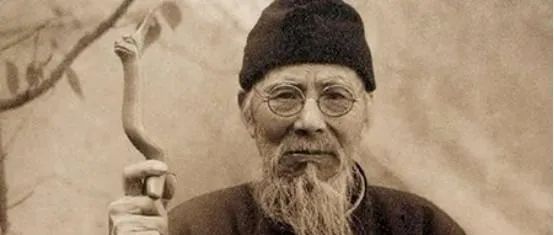

齐白石的心思最难猜透

信札、回忆录和日记是研究生平的重要资料,其中信札随时而写,因事而记,或是最能反映作者性情的“实录”。2021年笔者在北京保利春拍得见齐白石致张次溪等人信札,共计41通,这些信主要是他和张伯桢(篁溪)、张次溪父子的通信。

齐白石作为画家,一直以来总被“木匠”的出身所累,如明代大画家仇英总被“漆匠”所累一样。如何能在自己的作品中注入更多书卷气,堵住别人“匠气”之讥,除了读书就是交友。齐白石十分注重这方面的事宜,从1917年(54岁)定居北京以后,他便广交文人,其中就有张伯桢。1920年齐白石结识梅兰芳,当时罗瘿公正为梅兰芳编订剧本,于是齐罗订交;后来罗介绍了齐与张伯桢相识。原来齐张两人都是王闓运门人,交往则日渐紧密。张次溪就是张伯桢的公子,齐白石称其为“忘年交”。

由此,齐白石对于自己的诗也格外看重,因为它是置于书画印之前的更得文人喜爱的艺术样式。早在1917年定居北京之初他就刊印诗集,之后1933年再次刊印诗集。张次溪就是那时协助齐白石策划、校订、排印的重要助手。上述这批信札的主要内容涉及1933年前后,张次溪为齐白石刊印诗集之事。

齐白石致张次溪等人信札

来源:北京保利2021春拍

成交价:2645万元

齐白石叫人编《诗集》写《自述》

“至少送你几十幅画”

在1920年,齐白石和张次溪初次见面,那时张只是12岁的小朋友。1933年,年过七旬的齐白石提出要写“自述”。1964年张次溪回忆此事写到:

“一九三三年,老人叫我记录他口述的一生经历,预备寄给苏州金松岑丈,作为金替他撰著传记用的参考资料。他曾一再向我提及,除拟致送金丈润金外,对我也必厚给酬劳。我说:‘非但我不能拜领,即金丈也不会接受的。’他说:‘那么,金先生处,就得送他几幅画。你呢,费的心更多,至少送你几十幅画了。’我见他意极诚挚,就笑着说:‘等我记录完了,再说吧!’。”

齐白石写“自述”,先把一生经历讲给张听,再转至苏州金处,落实成文,也可算“任性”之举。

1933年,齐白石到张家,见到金松岑(1874—1947)致张氏信札,其内附有一篇金氏替友人所作的传记,老人读来十分欣赏,佩服金的文笔,称这样的文字可以千古传作,并请张代为联系金,两人遂订交。后来齐白石为金画了《红鹤图》。上述这批手札中也提到此事,但信札文字提供了更为丰富的信息,足见其之特殊功能。

“《耕隐图》债已欠三年,今已画成。《红鹤》亦了事。此后代人求我,复代我求人,不必为也。吾能作诗,乞人赠诗,人必窃骂好出色。吾愿吾贤,自多作诗,忽专收他人所作也,如何?二画可来取去。次溪仁弟。璜白。”

齐白石致张次溪等人信札(其一)

上述二图作于“癸酉(1933)八月”,此信当在其后,从信札的措辞中可以看出齐白石对于张次溪的意见颇深。原来张次溪在为齐白石编辑刊印《白石诗草》的时候,常常以齐白石的斋馆图为代价,请当时名人题诗,为此齐白石深恶痛绝。所以叫他“自多作诗”不要专收他人之作。

1933年元宵刚过,八卷本《白石诗草》印成,到8月齐白石终于还了“雅债”,并有了“这是最后一次,以后这样的事情再也没有了”的话。

齐白石对自己的山水画多么自负

“你们再不说好我就不画了”

在《白石诗草》未印之前,齐白石在1932年10月12日给张伯桢的信里就提到了:

“……承怜爱,不欲次溪世兄代人求画,甚感。璜平生所不愿为者,惟图画。(十六年中,仅为雪庵和尚画一《不二草堂图》),非无求者,实未应也。寄萍旧京十又六年,曾为几人画图哉?(吾之润格已载有不画图数语,古人有图者不过几人。)独次溪世兄邀求之,吾见其年少多才,偶尔应之。其后世兄代璜求人题跋拙诗草,凡题者亦代许以图画为报。即此债主有四,未识何时可报答耳。次篁世兄欲求此种画,请迟迟如何?吾寿必长,伊年尚少,欲报学兄之代索有期矣。……”

与上一封信相比,这件手札里的内容和语气,能见到白石老人的“任性”甚至“狡黠”。

齐白石提到“平生所不愿为者,惟图画。”此处单指“书斋山水”。明代以来文人喜为书斋山水,齐白石对自己的山水一直有“牢骚”,或指京城知音难觅。他曾在山水十二条屏上题句:“吾画山水,时流诽之,故余几绝笔。今有寅斋弟强余画此。寅斋曰:‘此册远胜死于石涛画册堆中一流也’即乞余记之”。话看似是出于“寅斋”之口,也足见齐白石的任性和自负。

传世的齐白石书斋山水的确不多。他信中提到“次篁世兄欲求此种画,请迟迟如何?吾寿必长,伊年尚少,欲报学兄之代索有期矣。”意思是说,你要的画,不要着急,我还很健,你也年轻,肯定不会赖掉你的。

大师的要求很高

办不好就“再见”

齐爷印诗集事无巨细,甚至每行印多少字都有要求。1932年九月初四,他致信张次溪提到,他见到同乡周君的诗集每页24行,一行28字,“恰好绝句诗一首,(并题目,一首诗只占两行),一页可印诗十二首……”齐白石为了节约成本,选择这种样式,也与他在“润金”上的表现可以相互印证。

齐白石对自己的“润金”锱铢必较是众所周知的,这套信里还有一件,可作注脚:

“近来多有短减润金。代人求画者,即不敬衰老,请莫再见。丙子(1936)九月,本主人坚白。”

齐白石致张次溪等人信札(其二)

“再见”二字多见与各类文创商品,现在看到出处,方知齐白石“再见”的意思是“不再见”。任性之情跃然纸上。

齐爷的小儿子被狗咬了

“瞒天过海法”避劫

在1932年致张次溪的一封信里,齐白石提到:

“示悉,文楷斋刻工样页真工。日来小儿嬉于市街,忽有犬向前作咬状,幸未咬破皮肤……”

齐白石致张次溪等人信札(其三)

齐白石1932年时年69岁,长子齐良元44岁,次子齐良黼39岁,三字齐良琨31岁,四子齐良迟12岁,五子齐良已10岁(那一年张次溪24岁)。他的小儿子齐良末是他76岁所生。

徐悲鸿1938年9月画了一匹骏马,上面题字:“白石翁七十八岁生子字之曰良末,闻极聪慧,殆尚非最幼之子,强号之曰末耳……”

原来,齐白石在75岁时,自改为“77岁”。这是因为长沙舒贻上曾为齐白石算命,这一年他有劫难。齐白石遂用“瞒天过海法”改称77岁,可以逃过此劫。看来大师也不能免俗啊。

张次溪也不是什么善茬

终于附逆晚节不保

张次溪的书斋叫“双肇楼”,齐白石曾为他画《双肇楼图》,关于齐白石的山水画特色其实在这件作品上可以看出一二,确与同时代的其他大师有别,更异于前辈画家。难怪当时的收藏家有不同看法。而张氏的这个斋号其实还有能引出一段秘辛。

齐白石《双肇楼图》33×89.5cm 北京画院藏

汪精卫的斋号叫“双照楼”,张氏对汪精卫青年时代刺杀摄政王的义举和追随孙中山的经历深表佩服,故取“双照楼”谐音以颜其斋。

1939年农历三月初三,上巳节,梁鸿志、陈器伯、陈方恪、李释戡在南京西园举办诗会,张次溪也是其中一员。1940年春南京汪伪政府成立,1940年张氏撰《汪精卫先生庚戌蒙难实录》;1943年1月,这个《实录》加上张撰的《汪精卫先生行实录》《汪精卫先生年谱》和《汪精卫先生著述年表》等合成一册,名《汪精卫先生行实录》在南京发行。张次溪也成为后来“淮海省”的“教育厅长”;次年日本投降,张厅长也就销声匿迹了。这段时间里他无暇为齐白石编订“自述”。

这段不堪往事,也提醒我们,他在之前借着为齐白石编诗集和协助其完成“自述”的时候,大概也没少占老人便宜,而这恰恰是老人最恨的,齐爷在信札的字里行间真情流露也是很自然的。1939年,张在南京来信请白石老人赐画,齐白石有《燕归来图》相赠,题句:

“燕归来图。次溪世侄为客金陵,来函索画《燕归来图》,予知其意,并题一绝却寄:七千绕道莫徘徊,叶落金陵秋气衰。燕子南巢终是客,西山犹在好归来。己卯九月画于陶然亭外,白石。”

齐白石《燕归来图》65×29.8cm 沈阳故宫博物院藏

看来齐白石对这位忘年交还是很讲旧情的。同时,画面之简,尺幅之小也很难说不是应酬尔。

老人的心思和计谋我们怎么猜得出呢?

官方视频号

带你现场看展

·

·

往期精选

·

·

本文来自微信公众号“收藏拍卖杂志”(ID:scpm2004)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。